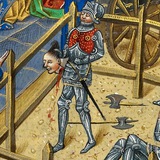

Воин «снузник» второй половины XIV — начала XV вв. Внешний облик реконструирован по материалам раскопок в крепости Орешек, находкам в Городце на Волге, миниатюрам Симоно-Хлудовской Псалтири 1270 гг., Киевской Псалтири 1397 г., Радзивиловской летописи конца XV в.

В середине и второй половине XIV в. на территории Руси складывается обстановка, благоприятствовавшая политической консолидации удельных княжеств. Золотая Орда, препятствуя черезмерному усилению тех или иных земель, неосознанно создала предпосылки для выхода на политическую арену новой силы, способной собрать разрозненные княжества воедино.

В плане вооружения и военного дела Русь периода монгольского нашествия наследовала домонгольской Руси. Тем не менее происходили и заметные изменения, продиктованные новыми историческими условиями. Невозможность противостоять монголам силами одних только княжеских дружин привела к увеличению численности армий за счет широкого привлечения «черных» людей. Результатом явилась значительная демократизация вооружения по сравнению с предыдущими веками. Этот процесс отразился в примитивизации или отказе от декора защитного вооружения, отказе от полных доспехов и переходе на облегченные полудоспехи, более дешевые и удобные в употреблении. Вспомогательные боевые средства и аксессуары снаряжения воина-профессионала также значительно упростились. Например, наборный пояс — знак воинского достоинства, краса и гордость дружинника домонгольской Руси — практически выходит из употребления после монгольского нашествия, по крайней мере, в археологических слоях XIV в. находки поясных гарнитуров становятся редкостью.

Важным фактором, влиявшим на развитие военного дела Руси, была ситуация войны на два фронта. Ведь, помимо военных контактов с кочевниками на Востоке, на Западе постоянными были военные столкновения с различными европейскими государствами — Швецией, Венгрией, Тевтонским орденом и т. д.

Противостояние столь разным военным системам не могло не сказаться на общем состоянии военного дела Руси, что особенно ярко проявилось с XIV в. Главной фигурой на поле боя оставался тяжеловооруженный конник «снузник», вооруженный копьем, мечом и щитом, в седле с высокими луками и низко отпущенными стременами. Потенциальная возможность столкновения как со степным кочевником, так и с европейским рыцарем заставляла использовать снаряжение достаточно тяжелое и надежное, для фронтальной сшибки с последним, и достаточно удобное и под вижное для маневренного боя с первым. Кроме того, множество бойцов, с утратой аристократического характера воинской среды не могли позволить содержание многочисленного штата прислуги, обеспечивавшей их в бою и в походе. В силу описанной совокупности исто рических условий происходит универсализация воина и его снаряжения. Различия между тяжелой и легкой конницей в начительной мере нивелируются, хотя специальные контингенты легких стрельцов, видимо, не исчезают. Тем не менее в этот период даже представители воинской элиты —княжеские и боярские дружинники — включают в состав своего вооружения лук и стрелы наряду с копьем и мечом. Стирание географических различий в боевом снаряжении конницы (решающей военной силы той эпохи) и его универсализация подтверждаются данными археологии. Например, в Новгороде наряду с рыцарскими звездчатыми шпорами XIV-XV вв. находят множество деталей плетей — традиционного атрибута легкой восточной конницы; из Твери, Торжка, Торопца, Смоленска происходят панцирные пластины, идентичные пластинам из Новгорода или Пскова с их тяжеловооруженными «коваными ратями».

В середине и второй половине XIV в. на территории Руси складывается обстановка, благоприятствовавшая политической консолидации удельных княжеств. Золотая Орда, препятствуя черезмерному усилению тех или иных земель, неосознанно создала предпосылки для выхода на политическую арену новой силы, способной собрать разрозненные княжества воедино.

В плане вооружения и военного дела Русь периода монгольского нашествия наследовала домонгольской Руси. Тем не менее происходили и заметные изменения, продиктованные новыми историческими условиями. Невозможность противостоять монголам силами одних только княжеских дружин привела к увеличению численности армий за счет широкого привлечения «черных» людей. Результатом явилась значительная демократизация вооружения по сравнению с предыдущими веками. Этот процесс отразился в примитивизации или отказе от декора защитного вооружения, отказе от полных доспехов и переходе на облегченные полудоспехи, более дешевые и удобные в употреблении. Вспомогательные боевые средства и аксессуары снаряжения воина-профессионала также значительно упростились. Например, наборный пояс — знак воинского достоинства, краса и гордость дружинника домонгольской Руси — практически выходит из употребления после монгольского нашествия, по крайней мере, в археологических слоях XIV в. находки поясных гарнитуров становятся редкостью.

Важным фактором, влиявшим на развитие военного дела Руси, была ситуация войны на два фронта. Ведь, помимо военных контактов с кочевниками на Востоке, на Западе постоянными были военные столкновения с различными европейскими государствами — Швецией, Венгрией, Тевтонским орденом и т. д.

Противостояние столь разным военным системам не могло не сказаться на общем состоянии военного дела Руси, что особенно ярко проявилось с XIV в. Главной фигурой на поле боя оставался тяжеловооруженный конник «снузник», вооруженный копьем, мечом и щитом, в седле с высокими луками и низко отпущенными стременами. Потенциальная возможность столкновения как со степным кочевником, так и с европейским рыцарем заставляла использовать снаряжение достаточно тяжелое и надежное, для фронтальной сшибки с последним, и достаточно удобное и под вижное для маневренного боя с первым. Кроме того, множество бойцов, с утратой аристократического характера воинской среды не могли позволить содержание многочисленного штата прислуги, обеспечивавшей их в бою и в походе. В силу описанной совокупности исто рических условий происходит универсализация воина и его снаряжения. Различия между тяжелой и легкой конницей в начительной мере нивелируются, хотя специальные контингенты легких стрельцов, видимо, не исчезают. Тем не менее в этот период даже представители воинской элиты —княжеские и боярские дружинники — включают в состав своего вооружения лук и стрелы наряду с копьем и мечом. Стирание географических различий в боевом снаряжении конницы (решающей военной силы той эпохи) и его универсализация подтверждаются данными археологии. Например, в Новгороде наряду с рыцарскими звездчатыми шпорами XIV-XV вв. находят множество деталей плетей — традиционного атрибута легкой восточной конницы; из Твери, Торжка, Торопца, Смоленска происходят панцирные пластины, идентичные пластинам из Новгорода или Пскова с их тяжеловооруженными «коваными ратями».

👍41🔥11❤6🥰4

В средневековом искусстве рост персонажей — это важный показатель. Более значимые фигуры часто оказываются выше, чем второстепенные. Государь возвышается над своими подданными, святой — над паломниками, которые пришли к нему с просьбой о помощи, Господь — над ангелами и святыми, а дьявол — над демонами. Рост указывает на высокое положение в небесной или земной иерархии. Этот прием появился задолго до готики — в глубокой древности. Аналогичные изображения мы найдем в искусстве многих цивилизаций, например Египта и Ассирии. В европейском Средневековье этот принцип чаще и последовательнее использовался в романскую эпоху. Однако и в XIII–XV веках он не был забыт.

На многих церковных образах и на миниатюрах рукописей мы видим донаторов (от лат. donum — «дар»), то есть заказчиков конкретных изображений или благодетелей храмов. Они просили запечатлеть себя в молитве перед святыми, Девой Марией или самим Христом. В Средние века их часто представляли как крошечные фигурки — по колено или по пояс небесным заступникам. Разница в размере подчеркивала смирение донаторов и фокусировала внимание зрителя на высших силах — главных персонажах изображения.

1. Рейнский мастер. Альтенбергский алтарь. Святой Михаил и святая Елизавета Венгерская. Около 1330 года.

2. Ченни ди Франческо ди Сер Ченни. Святая Екатерина с двумя святыми и двумя донаторами. Около 1380 года.

На многих церковных образах и на миниатюрах рукописей мы видим донаторов (от лат. donum — «дар»), то есть заказчиков конкретных изображений или благодетелей храмов. Они просили запечатлеть себя в молитве перед святыми, Девой Марией или самим Христом. В Средние века их часто представляли как крошечные фигурки — по колено или по пояс небесным заступникам. Разница в размере подчеркивала смирение донаторов и фокусировала внимание зрителя на высших силах — главных персонажах изображения.

1. Рейнский мастер. Альтенбергский алтарь. Святой Михаил и святая Елизавета Венгерская. Около 1330 года.

2. Ченни ди Франческо ди Сер Ченни. Святая Екатерина с двумя святыми и двумя донаторами. Около 1380 года.

👍43❤11🙏5🔥3

В сети появились уникальные кадры, раскрывающие секреты нашей планеты...

76 регионов страны хранят свои тайны — старинные здания, заброшенные места и архитектурные загадки..

Канал «Собирая Камни» покажет вам удивительные места, от России до Джайпур!

5 минут — за которые автор проведёт вас по самым необычным локациям мира

Подписывайтесь, чтобы исследовать вместе 👇

76 регионов страны хранят свои тайны — старинные здания, заброшенные места и архитектурные загадки..

Канал «Собирая Камни» покажет вам удивительные места, от России до Джайпур!

5 минут — за которые автор проведёт вас по самым необычным локациям мира

Подписывайтесь, чтобы исследовать вместе 👇

👎9🤡4👍3🔥2❤1🥰1

В легендах о короле Артуре медведь — это символ величия. Он мощен и силен, тяжел и в то же время ловок. Мишель Пастуро упоминает тексты XII века, превозносящие образ медведя: внешняя тяжеловесность этого зверя сочетается с ловкостью, стремительностью движений, способностью обходить препятствия. Медведь всеяден, как и человек; он способен стоять прямо, на двух лапах; у него множество положительных качеств: он ловкий и мощный, быстрый и массивный. У него образцовая тяжесть, можно сказать — королевская. В легенде о «короле-медведе» рассказывается о ребенке из высокопоставленной семьи, который, прежде чем сделаться королем, волею тяжелых обстоятельств оказался вскормлен молоком медведицы, «покрылся шерстью и стал сильным, как зверь».

🔥45❤17👍14🤔2

В Германии периода позднего Средневековья слово Ketzer («еретик») часто использовали в значении «содомит», и «совершить друг с другом ересь» было эвфемизмом для мужского однополого соития, как в одном регенсбуржском деле, где мужчину обвинили в «ереси с несколькими мужчинами и мальчиками». Распространенность этого слова может отражать тот факт, что содомия рассматривалась не просто как светское преступление, но была глубоко связана с грехом и считалась – по крайней мере властями – преступлением против Бога.

Христианские тексты особенно часто обращаются к обвинениям в содомии при обсуждении ислама, чтобы подчеркнуть инаковость мусульман. В европейском христианстве существует долгая традиция приписывания мусульманам содомистских практик; один из наиболее ранних таких текстов – это «Пелагий» Хросвиты Гандерсгеймской о христианском юноше, который предпочитает умереть мучеником, нежели поддаться на сексуальные домогательства эмира Кордовы. В письме, которое якобы было отправлено византийским императором Алексеем I Комнином не позднее 1098 года, в котором жителей Западной Европы призывают отправиться в крестовый поход против мусульман в Святую Землю, среди всех прочих преступлений неверных указано:

Они содомизировали и тем самым осквернили мужчин всех возрастов и статусов – мальчиков, подростков, молодых мужчин, стариков, аристократов, слуг и – наихудшее преступление, вопиющее злодейство! – клириков и монахов, и даже епископов! Стыд и позор! С начала времен неслыханное дело! Они уже уничтожили одного епископа этим гнусным грехом.

По словам Алексея, это было не единственное сексуальное преступление мусульман: изнасилование матерей и дочерей предваряет в этом списке содомию, и все это скорее попытка приписать врагу все самые ужасные преступления, которые только можно придумать, нежели точное описание их порядков. В свете того, что однополые сексуальные отношения часто использовались как средство критики мусульманских обществ и что в восточноазиатских культурах раннего Нового времени содомия сурово преследовалась, пожалуй, несколько удивительно, что средневековые повествования путешественников о Монголии, Китае, Бирме, Индии и Юго-Восточной Азии не ссылаются на нее постоянно. Среди западноевропейских христиан больше всего контактировали с мусульманами испанцы, а они – по крайней мере в более ранний период – не выделяли содомию как присущий мусульманам грех. Многие мусульманские авторы порицали однополые отношения во многом так же, как и христиане. Некоторые авторы мусульманской Испании детально обсуждали однополые отношения, но всегда как преступление. Ахмад ат-Тифаши, североафриканский мусульманский автор, живший в XIII веке, начинает свою главу об однополых отношениях с такого замечания:

«Следует помнить о том, что многие интеллектуалы, равно как и большая часть членов высшего общества, вступают в гомосексуальные отношения. Как следствие, мы сочли за мудрость не указывать здесь их имен, чтобы не запятнать их популярность.»

Такое поведение широко распространено, но не вполне допустимо. Ахмад ат-Тифаши постоянно напоминает нам о том, что секс с женами и рабынями допустим, но с мужчинами – нет

Хотя гомосексуальное поведение в исламе официально не допускалось точно так же, как в христианстве, якобы написанное Алексеем письмо следует традиции выставления мусульман содомитами, которая сохранялась в течение всего Средневековья. Гийом Адам в XIV веке критиковал христиан, которые продавали мальчиков в рабство мусульманам для сексуальных целей

Христианские тексты особенно часто обращаются к обвинениям в содомии при обсуждении ислама, чтобы подчеркнуть инаковость мусульман. В европейском христианстве существует долгая традиция приписывания мусульманам содомистских практик; один из наиболее ранних таких текстов – это «Пелагий» Хросвиты Гандерсгеймской о христианском юноше, который предпочитает умереть мучеником, нежели поддаться на сексуальные домогательства эмира Кордовы. В письме, которое якобы было отправлено византийским императором Алексеем I Комнином не позднее 1098 года, в котором жителей Западной Европы призывают отправиться в крестовый поход против мусульман в Святую Землю, среди всех прочих преступлений неверных указано:

Они содомизировали и тем самым осквернили мужчин всех возрастов и статусов – мальчиков, подростков, молодых мужчин, стариков, аристократов, слуг и – наихудшее преступление, вопиющее злодейство! – клириков и монахов, и даже епископов! Стыд и позор! С начала времен неслыханное дело! Они уже уничтожили одного епископа этим гнусным грехом.

По словам Алексея, это было не единственное сексуальное преступление мусульман: изнасилование матерей и дочерей предваряет в этом списке содомию, и все это скорее попытка приписать врагу все самые ужасные преступления, которые только можно придумать, нежели точное описание их порядков. В свете того, что однополые сексуальные отношения часто использовались как средство критики мусульманских обществ и что в восточноазиатских культурах раннего Нового времени содомия сурово преследовалась, пожалуй, несколько удивительно, что средневековые повествования путешественников о Монголии, Китае, Бирме, Индии и Юго-Восточной Азии не ссылаются на нее постоянно. Среди западноевропейских христиан больше всего контактировали с мусульманами испанцы, а они – по крайней мере в более ранний период – не выделяли содомию как присущий мусульманам грех. Многие мусульманские авторы порицали однополые отношения во многом так же, как и христиане. Некоторые авторы мусульманской Испании детально обсуждали однополые отношения, но всегда как преступление. Ахмад ат-Тифаши, североафриканский мусульманский автор, живший в XIII веке, начинает свою главу об однополых отношениях с такого замечания:

«Следует помнить о том, что многие интеллектуалы, равно как и большая часть членов высшего общества, вступают в гомосексуальные отношения. Как следствие, мы сочли за мудрость не указывать здесь их имен, чтобы не запятнать их популярность.»

Такое поведение широко распространено, но не вполне допустимо. Ахмад ат-Тифаши постоянно напоминает нам о том, что секс с женами и рабынями допустим, но с мужчинами – нет

Хотя гомосексуальное поведение в исламе официально не допускалось точно так же, как в христианстве, якобы написанное Алексеем письмо следует традиции выставления мусульман содомитами, которая сохранялась в течение всего Средневековья. Гийом Адам в XIV веке критиковал христиан, которые продавали мальчиков в рабство мусульманам для сексуальных целей

👍32🔥15❤12😱3🥰1

📜 Княжество Феодоро и его время: Забытая история Крыма

- Борьба Византии за выживание;

- Взлёт и падение Золотой Орды;

- Генуэзская колонизация Крыма;

- Османская экспансия в Чёрном море.

☦️ 👑 На фоне этих грандиозных процессов на полуострове возникло и некоторое время процветало маленькое христианское государство, оставившее после себя яркий след.

👉 Подпишитесь на канал «Княжество Феодоро», чтобы совершить путешествие в прошлое с вашим персональным гидом по истории Крыма: https://t.me/+PvcUt37EyMcyYzYy?erid=2W5zFGuY2Fz

- Борьба Византии за выживание;

- Взлёт и падение Золотой Орды;

- Генуэзская колонизация Крыма;

- Османская экспансия в Чёрном море.

☦️ 👑 На фоне этих грандиозных процессов на полуострове возникло и некоторое время процветало маленькое христианское государство, оставившее после себя яркий след.

👉 Подпишитесь на канал «Княжество Феодоро», чтобы совершить путешествие в прошлое с вашим персональным гидом по истории Крыма: https://t.me/+PvcUt37EyMcyYzYy?erid=2W5zFGuY2Fz

❤14👍5

В средние века герб воплощал не только власть, но и честь владельца. Потому покушение на герб означало вызов тому, кому он принадлежал. Например, мятежники сбивали со стен гербы тех господ, которых хотели низвергнуть или уже сбросили с трона. В 1412 г. герцог Лотарингский был осужден Парижским парламентом за оскорбление величества (lèse-majesté). Ведь он вторгся в город Нёфшато (который оспаривал у французского государя), привязал к хвосту своего коня королевский герб с лилиями и протащил его по городу – это был всем понятный ритуал унижения. Войны за территории сопровождались войнами знаков или войнами с чужими знаками. После возвращения Бургундского герцогства под власть французских монархов в 1477 г. на его территории начали централизованно сбивать геральдические эмблемы, напоминавшие о временах независимости

👍43🔥13❤9🥰2

Дорогие подписчики, у вас есть уникальная возможность помочь админу! Не могу вот решиться, какую из этих 2 картинок, сделать заставкой для нового видео. Посему прошу у вас помощи!

Итак, варианты:

1-👍

2-❤️

Всем вам заранее огромное спасибо!

Итак, варианты:

1-👍

2-❤️

Всем вам заранее огромное спасибо!

👍137❤52

Посольское дела в Византии (VI–X века)

Ч.1

При византийском дворе всегда можно было видеть пеструю толпу посольств со всех концов Европы, Азии, Африки в разнообразных национальных костюмах, слышать все языки мира. Ведомство иностранных дел, которое находилось под управлением первого министра (Magister officiorum, впоследствии «великий логофет»), обладало огромным штатом, держало переводчиков со всех языков, выработало сложный порядок приема послов, рассчитанный на то, чтобы поразить их воображение, выставить перед ними в самом выгодном свете мощь Византии. В то же время их прием обставлялся так, чтобы не дать им возможности видеть или слышать слишком много, разузнавать слабые стороны Империи.

Послов встречали на границе. Под видом почетной стражи к ним приставляли зорких соглядатаев. Послам не позволяли брать с собой слишком большую вооруженную свиту, так как были случаи, когда такие послы захватывали врасплох какую-нибудь византийскую крепость. Иногда послов везли в Константинополь самой длинной и неудобной дорогой, уверяя, что это единственный путь. Это делалось с той целью, чтобы внушить варварам, как трудно добраться до столицы, и отбить у них охоту к попыткам ее завоевать. В дороге послы должны были получать пищу и помещение от специально назначенных для этого лиц, которым нередко должно было оказывать содействие и окрестное население. Строились и специальные дома для приема послов в пути. По прибытии послов в Константинополь им отводился особый дворец, который в сущности превращался в тюрьму, так как к послам не пускали никого и сами они не выходили без конвоя. Послам всячески мешали вступать в общение с местным населением. Прием у императора должен был поразить и ослепить послов. Лиутпранд, ездивший в Константинополь в X веке послом от короля Италии Беренгария, с восхищением варвара описывает необычайную роскошь первой аудиенции у императора. Перед троном царя стояло золотое дерево, на котором щебетали и порхали золотые птицы. По сторонам трона стояли золотые или — сомневается Лиутпранд, — может быть, золоченые львы, которые били хвостами и рычали. Когда, по этикету простершись ниц перед царем, Лиутпранд снова поднял голову, он к своему изумлению увидел, что трон с сидящим на нем царем поднялся до потолка и что на царе уже другая богатая одежда. Лиутпранд был приглашен на роскошный пир, во время которого давали представление жонглеры и акробаты. Его наивное восхищение перед всем, что ему довелось увидеть, вызвало смех у царя и придворных. Лиутпранду пришлось побывать в Константинополе еще раз в качестве посла императора Оттона I. Теперь у него было совсем другое настроение… Отчет Лиутпранда о посольстве 968 г. — один из любопытнейших документов по истории дипломатии в раннее средневековье. Целью посольства было установление дружественных отношений с Византией и закрепление их браком сына Оттона с византийской принцессой Феофано. Досаду на свою полную неудачу Лиутпранд выместил в подробных описаниях византийской столицы и ее государя, составленных в ироническом и даже карикатурном стиле. Насколько все его раньше восхищало в Константинополе, настолько теперь все в нем возбуждает насмешку. Надо сказать, что прием Лиутпранду на этот раз был оказан самый неприязненный. Его поместили в особом дворце, где держали как пленника, оставляя часто даже без воды; не позволили ему ехать ко дворцу на лошади, предложив отправиться туда пешком; Оттона I не называли императором (василевсом), а упорно титуловали королем (рекс); германцев все время называли варварами. Из описаний Лиутпранда видно, что византийцы, если это им было нужно, могли ошеломить иноземных послов роскошью приема, но умели также и унизить их и отравить им пребывание в Константинополе.

Ч.1

При византийском дворе всегда можно было видеть пеструю толпу посольств со всех концов Европы, Азии, Африки в разнообразных национальных костюмах, слышать все языки мира. Ведомство иностранных дел, которое находилось под управлением первого министра (Magister officiorum, впоследствии «великий логофет»), обладало огромным штатом, держало переводчиков со всех языков, выработало сложный порядок приема послов, рассчитанный на то, чтобы поразить их воображение, выставить перед ними в самом выгодном свете мощь Византии. В то же время их прием обставлялся так, чтобы не дать им возможности видеть или слышать слишком много, разузнавать слабые стороны Империи.

Послов встречали на границе. Под видом почетной стражи к ним приставляли зорких соглядатаев. Послам не позволяли брать с собой слишком большую вооруженную свиту, так как были случаи, когда такие послы захватывали врасплох какую-нибудь византийскую крепость. Иногда послов везли в Константинополь самой длинной и неудобной дорогой, уверяя, что это единственный путь. Это делалось с той целью, чтобы внушить варварам, как трудно добраться до столицы, и отбить у них охоту к попыткам ее завоевать. В дороге послы должны были получать пищу и помещение от специально назначенных для этого лиц, которым нередко должно было оказывать содействие и окрестное население. Строились и специальные дома для приема послов в пути. По прибытии послов в Константинополь им отводился особый дворец, который в сущности превращался в тюрьму, так как к послам не пускали никого и сами они не выходили без конвоя. Послам всячески мешали вступать в общение с местным населением. Прием у императора должен был поразить и ослепить послов. Лиутпранд, ездивший в Константинополь в X веке послом от короля Италии Беренгария, с восхищением варвара описывает необычайную роскошь первой аудиенции у императора. Перед троном царя стояло золотое дерево, на котором щебетали и порхали золотые птицы. По сторонам трона стояли золотые или — сомневается Лиутпранд, — может быть, золоченые львы, которые били хвостами и рычали. Когда, по этикету простершись ниц перед царем, Лиутпранд снова поднял голову, он к своему изумлению увидел, что трон с сидящим на нем царем поднялся до потолка и что на царе уже другая богатая одежда. Лиутпранд был приглашен на роскошный пир, во время которого давали представление жонглеры и акробаты. Его наивное восхищение перед всем, что ему довелось увидеть, вызвало смех у царя и придворных. Лиутпранду пришлось побывать в Константинополе еще раз в качестве посла императора Оттона I. Теперь у него было совсем другое настроение… Отчет Лиутпранда о посольстве 968 г. — один из любопытнейших документов по истории дипломатии в раннее средневековье. Целью посольства было установление дружественных отношений с Византией и закрепление их браком сына Оттона с византийской принцессой Феофано. Досаду на свою полную неудачу Лиутпранд выместил в подробных описаниях византийской столицы и ее государя, составленных в ироническом и даже карикатурном стиле. Насколько все его раньше восхищало в Константинополе, настолько теперь все в нем возбуждает насмешку. Надо сказать, что прием Лиутпранду на этот раз был оказан самый неприязненный. Его поместили в особом дворце, где держали как пленника, оставляя часто даже без воды; не позволили ему ехать ко дворцу на лошади, предложив отправиться туда пешком; Оттона I не называли императором (василевсом), а упорно титуловали королем (рекс); германцев все время называли варварами. Из описаний Лиутпранда видно, что византийцы, если это им было нужно, могли ошеломить иноземных послов роскошью приема, но умели также и унизить их и отравить им пребывание в Константинополе.

👍39🔥14❤6🤔5

Дорогие друзья! Админ сделал новый видеоролик, продолжая разбирать повседневную жизнь средних веков, поговорим о таком повседневном явлении как кредиты. С кредитами в средние века было все не так просто, ведь христианская доктрина их запрещала. Однако, с другой стороны церковники и раздавали кредиты, а вот знаменитые ростовщики евреи, не были столь влиятельными как многие привыкли считать.

https://youtu.be/ycn72SVgc9Y?si=QfSa8hddy5s72XuG

https://youtu.be/ycn72SVgc9Y?si=QfSa8hddy5s72XuG

YouTube

КРЕДИТЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА

❤23👍18🔥5

Посольское дела в Византии (VI–X века)

Ч.2

Обычно послов старались очаровать и обласкать, чтобы тем легче обмануть. Послов водили по Константинополю, показывали им великолепные церкви, дворцы, общественные здания. Их приглашали на праздники или даже специально устраивали праздники в их честь. Послов приглашали не только к императору, но и к императрице, а также к важнейшим вельможам. Им показывали военное могущество Константинополя, обращали внимание на толщину его стен, на неприступность его укреплений. Перед послами проводили войска, причем для большего эффекта их пропускали по нескольку раз, меняя их одежду и вооружение. Ослепленные и подавленные, послы уезжали, наконец, из Константинополя. Их провожали с трубными звуками, с распущенными знаменами. Иногда мелким князьям оказывался необычайный почет, если нужно было их покрепче привязать к Византии. Все удивлялись необычайным почестям, которые воздавались Юстинианом царям Лазики и кавказским князьям. Но император знал, что делал: они должны были не допускать иранцев к Черному морю.

При константинопольском дворе вырабатывались определенные правила посольского дела, которые воспринимались всеми державами, имевшими дела с Византией. Посол является представителем государя и может вести переговоры лишь в пределах предоставленных ему полномочий. В тех случаях, когда возникают новые обстоятельства, непредвиденные в полученном послом полномочии, он должен запросить дополнительных инструкций. За превышение полномочий послу грозило тяжелое наказание. Лишь в очень редких случаях представителям императора давалось разрешение вести переговоры на свой страх и риск. Такие широкие полномочия получали обычно победоносные полководцы Византии — Велизарий, а потом Нарсес.

Как уже сказано, послами были обычно люди высокого ранга. В Византии нередко послам специально давались высокие титулы, если они их не имели раньше. Дипломатические поручения открывали путь к самым высоким почестям.

Посол должен был представить верительную грамоту. Сохранились тексты таких грамот. Обычно они были переполнены многоречивыми, цветистыми и льстивыми формулами, сообщали имя посла и очень кратко говорили о целях посольства, ссылаясь на то, что у посла имеется соответствующая инструкция. Верительная грамота передавалась во время первого торжественного приема; о делах шла речь уже потом, в частной аудиенции. Для ведения переговоров послы получали инструкцию, иногда письменную, иногда устную. Во всяком случае к письменной инструкции обычно прибавлялись тайно устные поручения. При этом в верительной грамоте и в инструкциях цели посольства могли излагаться совсем по-разному. Иногда посольству под видом неважных или формальных поручений — вроде поздравления нового государя со вступлением на престол — давалось задание разузнать об отношениях и настроениях при иностранном дворе.

Византийские послы при затянувшихся переговорах отправляли ко двору донесения и получали новые инструкции.

При византийском дворе выработался и особый церемониал приема послов, отчасти уже описанный выше. Во время первого, торжественного приема послы лишь передавали верительную грамоту и подарки. Подарками нередко служили произведения той страны, откуда прибыли послы — драгоценные камни, оружие, редкие животные. Папы посылали византийскому двору мощи. Это был высокоценимый подарок. Но и послов надо было одаривать: этого требовало достоинство государя. Окончательный ответ послы получали во время последней аудиенции, не менее торжественной, чем первая. В промежутке между этими двумя аудиенциями при дворе обсуждались связанные с посольством вопросы, а послы делали визиты императрице и важнейшим сановникам в известном иерархическом порядке. Во время этих приемов, за пирами, происходило иногда и обсуждение дел.

Нередко император надолго задерживал послов в Константинополе, не давая им заключительной аудиенции. Это превращалось иногда в настоящий плен. Так, однажды император задержал у себя аварских послов, полагая, что до их возвращения авары не предпримут военных действий. Но он ошибся — авары возобновили войну.

Ч.2

Обычно послов старались очаровать и обласкать, чтобы тем легче обмануть. Послов водили по Константинополю, показывали им великолепные церкви, дворцы, общественные здания. Их приглашали на праздники или даже специально устраивали праздники в их честь. Послов приглашали не только к императору, но и к императрице, а также к важнейшим вельможам. Им показывали военное могущество Константинополя, обращали внимание на толщину его стен, на неприступность его укреплений. Перед послами проводили войска, причем для большего эффекта их пропускали по нескольку раз, меняя их одежду и вооружение. Ослепленные и подавленные, послы уезжали, наконец, из Константинополя. Их провожали с трубными звуками, с распущенными знаменами. Иногда мелким князьям оказывался необычайный почет, если нужно было их покрепче привязать к Византии. Все удивлялись необычайным почестям, которые воздавались Юстинианом царям Лазики и кавказским князьям. Но император знал, что делал: они должны были не допускать иранцев к Черному морю.

При константинопольском дворе вырабатывались определенные правила посольского дела, которые воспринимались всеми державами, имевшими дела с Византией. Посол является представителем государя и может вести переговоры лишь в пределах предоставленных ему полномочий. В тех случаях, когда возникают новые обстоятельства, непредвиденные в полученном послом полномочии, он должен запросить дополнительных инструкций. За превышение полномочий послу грозило тяжелое наказание. Лишь в очень редких случаях представителям императора давалось разрешение вести переговоры на свой страх и риск. Такие широкие полномочия получали обычно победоносные полководцы Византии — Велизарий, а потом Нарсес.

Как уже сказано, послами были обычно люди высокого ранга. В Византии нередко послам специально давались высокие титулы, если они их не имели раньше. Дипломатические поручения открывали путь к самым высоким почестям.

Посол должен был представить верительную грамоту. Сохранились тексты таких грамот. Обычно они были переполнены многоречивыми, цветистыми и льстивыми формулами, сообщали имя посла и очень кратко говорили о целях посольства, ссылаясь на то, что у посла имеется соответствующая инструкция. Верительная грамота передавалась во время первого торжественного приема; о делах шла речь уже потом, в частной аудиенции. Для ведения переговоров послы получали инструкцию, иногда письменную, иногда устную. Во всяком случае к письменной инструкции обычно прибавлялись тайно устные поручения. При этом в верительной грамоте и в инструкциях цели посольства могли излагаться совсем по-разному. Иногда посольству под видом неважных или формальных поручений — вроде поздравления нового государя со вступлением на престол — давалось задание разузнать об отношениях и настроениях при иностранном дворе.

Византийские послы при затянувшихся переговорах отправляли ко двору донесения и получали новые инструкции.

При византийском дворе выработался и особый церемониал приема послов, отчасти уже описанный выше. Во время первого, торжественного приема послы лишь передавали верительную грамоту и подарки. Подарками нередко служили произведения той страны, откуда прибыли послы — драгоценные камни, оружие, редкие животные. Папы посылали византийскому двору мощи. Это был высокоценимый подарок. Но и послов надо было одаривать: этого требовало достоинство государя. Окончательный ответ послы получали во время последней аудиенции, не менее торжественной, чем первая. В промежутке между этими двумя аудиенциями при дворе обсуждались связанные с посольством вопросы, а послы делали визиты императрице и важнейшим сановникам в известном иерархическом порядке. Во время этих приемов, за пирами, происходило иногда и обсуждение дел.

Нередко император надолго задерживал послов в Константинополе, не давая им заключительной аудиенции. Это превращалось иногда в настоящий плен. Так, однажды император задержал у себя аварских послов, полагая, что до их возвращения авары не предпримут военных действий. Но он ошибся — авары возобновили войну.

👍41❤16🔥7👏1

Посольское дела в Византии (VI–X века)

Ч.3

Византийским послам предписывались определенные правила поведения в чужих странах. Посол должен был проявлять приветливость, щедрость, хвалить все, что увидит при чужом дворе, но так, чтобы это не было в укор византийским порядкам; он должен был сообразоваться с обстоятельствами, не навязывать силой того, чего можно добиться иными средствами. Ему предписывалось не вмешиваться во внутренние дела чужих государств. Последнее предписание, впрочем, не соблюдалось. Византийские послы вели тайные интриги при чужих дворах, конечно, с ведома своего правительства. Заключенный послами договор считался действительным лишь после его ратификации императором.

Принцип неприкосновенности послов рано был усвоен всеми варварами. На этой почве возникло даже нечто вроде права убежища. Люди, находившиеся в опасности, прибегали к защите послов. Франкская принцесса, оскорбленная при ланго-бардском дворе, ищет защиты у франкского посла. Но если посла нельзя было убить, то не считалось зазорным посадить его в тюрьму. В таких случаях возможны были и ответные репрессии. Так, остготский король Теодат посадил в тюрьму византийских послов. В ответ на это Юстиниан арестовал находившихся в это время при его дворе остготских послов и отказывался освободить их, пока Теодат не освободит императорских послов. Неприкосновенность посла давала известную защиту его свите. К свите послов нередко присоединялись купцы, становясь под их покровительство.

Следует отметить, что в посольствах варварских королей выступают, между прочим, кое-какие черты, чуждые византийским обычаям. Среди варварской знати было мало образованных людей, способных вести самостоятельно письменную часть переговоров. Поэтому в королевских посольствах обычно участвовали духовные лица, что у византийцев бывало редко. При Каролингах установилось правило, по которому обычно отправлялись два посла — граф или герцог и с ним епископ или аббат. К посольствам присоединялись нотарии, чиновники королевской канцелярии.

Короли варваров шлют со своими послами грамоты, составленные по римским формулярам, иногда не менее искусно, чем у самих византийцев. Короли варваров старались тянуться за византийским двором и в роскоши приема послов.

Ч.3

Византийским послам предписывались определенные правила поведения в чужих странах. Посол должен был проявлять приветливость, щедрость, хвалить все, что увидит при чужом дворе, но так, чтобы это не было в укор византийским порядкам; он должен был сообразоваться с обстоятельствами, не навязывать силой того, чего можно добиться иными средствами. Ему предписывалось не вмешиваться во внутренние дела чужих государств. Последнее предписание, впрочем, не соблюдалось. Византийские послы вели тайные интриги при чужих дворах, конечно, с ведома своего правительства. Заключенный послами договор считался действительным лишь после его ратификации императором.

Принцип неприкосновенности послов рано был усвоен всеми варварами. На этой почве возникло даже нечто вроде права убежища. Люди, находившиеся в опасности, прибегали к защите послов. Франкская принцесса, оскорбленная при ланго-бардском дворе, ищет защиты у франкского посла. Но если посла нельзя было убить, то не считалось зазорным посадить его в тюрьму. В таких случаях возможны были и ответные репрессии. Так, остготский король Теодат посадил в тюрьму византийских послов. В ответ на это Юстиниан арестовал находившихся в это время при его дворе остготских послов и отказывался освободить их, пока Теодат не освободит императорских послов. Неприкосновенность посла давала известную защиту его свите. К свите послов нередко присоединялись купцы, становясь под их покровительство.

Следует отметить, что в посольствах варварских королей выступают, между прочим, кое-какие черты, чуждые византийским обычаям. Среди варварской знати было мало образованных людей, способных вести самостоятельно письменную часть переговоров. Поэтому в королевских посольствах обычно участвовали духовные лица, что у византийцев бывало редко. При Каролингах установилось правило, по которому обычно отправлялись два посла — граф или герцог и с ним епископ или аббат. К посольствам присоединялись нотарии, чиновники королевской канцелярии.

Короли варваров шлют со своими послами грамоты, составленные по римским формулярам, иногда не менее искусно, чем у самих византийцев. Короли варваров старались тянуться за византийским двором и в роскоши приема послов.

👍38❤16🔥6

В Италии позднего Средневековья упоминаются наказания содомитов, включающие в себя поджаривание на вертеле, явно отсылающее к анальной пенетрации: по-видимому, они относились именно к тем мужчинам, которые предпочитают однополый секс. Больше всего информации об однополых отношениях в Средние века до нас дошло из Флоренции. Это связано не только с тем, что по воле случая во Флоренции сохранилось больше документов: Флоренция была тогда известна склонностью своих жителей к содомии, так что слово florentzen («флорентийствовать») в Германии XV века вошло в обиход в значении «совершить гомосексуальный половой акт» (еще один пример того, как связываются содомия и инаковость).

Отчасти мы знаем о положении дел во Флоренции из пылких проповедей Бернардина Сиенского (1380–1444). Бернардин много за что критиковал сексуальное и иное поведение всех флорентийских мужчин и женщин – не одних только мужчин, которые участвовали в содомии. Однако его нападки на содомию были самыми яростными; он считал «грех против природы» худшим из грехов в противоположность, например, Фоме Аквинскому, который считал, что духовные грехи хуже. Бернардин утверждал, что содомия распространилась настолько, что почти переросла в эпидемию. Он описывал, как в содомии участвовали мужчина постарше в роли активного партнера и мальчик-подросток в качестве пассивного. Мальчиков он обвинял в том, что они сами провоцируют мужчин на содомские отношения, когда носят женственную, изящную одежду, а их семьи (главным образом матерей) – в том, что они поощряют содомию, позволяя своим сыновьям наряжаться, чтобы привлечь внимание богатых любовников. Содомиты были убийцами своих собственных детей, поскольку их секс был нерепродуктивным. Этот грех был настолько ужасен, что «от одной мысли ужасный смрад чувствует душа моя». Он превозносил венецианцев за то, что они сжигали содомитов на костре.

В течение XV века во Флоренции и Венеции изменились административные и судебные структуры, занимавшиеся вопросами содомии: они начали подходить к ним более серьезно. В обоих случаях это, по-видимому, было связано не с переменами в практике содомии, но скорее с переменами в нравственном климате. В Венеции существование субкультуры содомитов явно вызывало тревогу, и власти начали преследовать содомистские «кружки» или группы; во Флоренции отношение к содомии изменили проповеди Савонаролы и других реформаторов.

В средневековых еврейской и мусульманской культурах не было подобной моральной паники насчет однополых отношений. Как и христиане, они различали активную и пассивную роль в сексе; виновными в содомии могли счесть обоих партнеров, но мы редко встречаем примеры жестоких репрессий вроде тех, которые иногда проводили христианские власти. В арабской и еврейской любовной поэзии можно встретить обращения к юношам или мальчикам: пусть мы и не знаем, во всех ли случаях это искреннее выражение чувств автора, но это все же указывает на то, что в рамках литературной традиции такая любовь представлялась возможной.

Отчасти мы знаем о положении дел во Флоренции из пылких проповедей Бернардина Сиенского (1380–1444). Бернардин много за что критиковал сексуальное и иное поведение всех флорентийских мужчин и женщин – не одних только мужчин, которые участвовали в содомии. Однако его нападки на содомию были самыми яростными; он считал «грех против природы» худшим из грехов в противоположность, например, Фоме Аквинскому, который считал, что духовные грехи хуже. Бернардин утверждал, что содомия распространилась настолько, что почти переросла в эпидемию. Он описывал, как в содомии участвовали мужчина постарше в роли активного партнера и мальчик-подросток в качестве пассивного. Мальчиков он обвинял в том, что они сами провоцируют мужчин на содомские отношения, когда носят женственную, изящную одежду, а их семьи (главным образом матерей) – в том, что они поощряют содомию, позволяя своим сыновьям наряжаться, чтобы привлечь внимание богатых любовников. Содомиты были убийцами своих собственных детей, поскольку их секс был нерепродуктивным. Этот грех был настолько ужасен, что «от одной мысли ужасный смрад чувствует душа моя». Он превозносил венецианцев за то, что они сжигали содомитов на костре.

В течение XV века во Флоренции и Венеции изменились административные и судебные структуры, занимавшиеся вопросами содомии: они начали подходить к ним более серьезно. В обоих случаях это, по-видимому, было связано не с переменами в практике содомии, но скорее с переменами в нравственном климате. В Венеции существование субкультуры содомитов явно вызывало тревогу, и власти начали преследовать содомистские «кружки» или группы; во Флоренции отношение к содомии изменили проповеди Савонаролы и других реформаторов.

В средневековых еврейской и мусульманской культурах не было подобной моральной паники насчет однополых отношений. Как и христиане, они различали активную и пассивную роль в сексе; виновными в содомии могли счесть обоих партнеров, но мы редко встречаем примеры жестоких репрессий вроде тех, которые иногда проводили христианские власти. В арабской и еврейской любовной поэзии можно встретить обращения к юношам или мальчикам: пусть мы и не знаем, во всех ли случаях это искреннее выражение чувств автора, но это все же указывает на то, что в рамках литературной традиции такая любовь представлялась возможной.

🔥39👍27❤15🤯4

Дорогие друзья, все чаще меня начинаете вы же спрашивать, а почему так активно началась деятельность на Ютуб? Мол, там даже посты начали выходить раньше чем на телеграмм. Да, это правда, я пытаюсь развивать Ютуб, но почему так? Во-первых мне всегда хотелось делать ролики, да пока они выходят так себе, но есть много идей записи в живую, как пример развить новую рубрику #путешествуя_по_средневековым_местам путешествуя на мотоцикле (и не только) по Европе, показывая вам средневековые места, во-вторых мне Ютуб как платформа действительно нравится, хотя и понимаю недовольство многих, что мол нужно ВПН использовать. Однако, опасаюсь, что и телеграмм это ждёт, не в этом году, но к сожалению похоже все к этому идёт, а ведь телеграм мне тоже очень нравится!

Как вы уже заметили, в группе не было и не будет срачей о современной политике, я не буду высказываться на тему современных конфликтов, мне этого хватает в повседневной жизни. Эта группа для души, чтобы немного отойти от повседневности и не вижу причин это изменять. Такова была и будет дальнейшая политика сообщества. Будем вас радовать настолько долго, насколько это возможно! Поскольку вижу тенденции к закрытию интернета только внутри государства и это не может не пугать откровенно. Ни для кого не секрет, что я живу на территории ЕС, но вещаю по-русски, не только для жителей РФ, но и просто тех кто знает этот язык. У меня множество знакомых из стран бывшего СССР и это замечательные люди. Благодаря общению с гражданами России вижу следующие тенденции, в России идёт форсированная стройка «суверенного интернета» — это когда в российский интернет войти никто не может, но и жители РФ выйти из него не смогут, а потому и VPN не поможет. И его построят. Одинока ли в этом плане Россия? Абсолютно нет, у нас в ЕС тоже существуют запреты, а скорее всего мы пойдём тенденцией РФ. Найдут и у нас легитимный повод "огородиться". Интернет пока свободный только потому, что государства ещё не научились его закрывать. В любом случае интернет свободнее он не станет. Это мировая тенденция: снижение человеческих возможностей, свободы слова и доступа к информации.

Всем большое спасибо, просто за то, что вы есть, будем вещать так долго, насколько это возможно.

Как вы уже заметили, в группе не было и не будет срачей о современной политике, я не буду высказываться на тему современных конфликтов, мне этого хватает в повседневной жизни. Эта группа для души, чтобы немного отойти от повседневности и не вижу причин это изменять. Такова была и будет дальнейшая политика сообщества. Будем вас радовать настолько долго, насколько это возможно! Поскольку вижу тенденции к закрытию интернета только внутри государства и это не может не пугать откровенно. Ни для кого не секрет, что я живу на территории ЕС, но вещаю по-русски, не только для жителей РФ, но и просто тех кто знает этот язык. У меня множество знакомых из стран бывшего СССР и это замечательные люди. Благодаря общению с гражданами России вижу следующие тенденции, в России идёт форсированная стройка «суверенного интернета» — это когда в российский интернет войти никто не может, но и жители РФ выйти из него не смогут, а потому и VPN не поможет. И его построят. Одинока ли в этом плане Россия? Абсолютно нет, у нас в ЕС тоже существуют запреты, а скорее всего мы пойдём тенденцией РФ. Найдут и у нас легитимный повод "огородиться". Интернет пока свободный только потому, что государства ещё не научились его закрывать. В любом случае интернет свободнее он не станет. Это мировая тенденция: снижение человеческих возможностей, свободы слова и доступа к информации.

Всем большое спасибо, просто за то, что вы есть, будем вещать так долго, насколько это возможно.

👍51❤19🥰9🔥6🤔3👏1💯1

«Дело креста» в XIII веке

Ч.1

В XIII в. крестоносная эпопея явно переживает свой апогей. То был золотой век крестовых походов. Само движение существенно меняется по своему характеру: оно приобретает невиданный размах, значительно расширяется его география, но при этом в него вносится порядок. Как мы уже знаем, поначалу крестовые походы были слабо организованными экспедициями, финансирование и подготовка которых были делом самих поддерживаемых своими семьями и сеньориальным кланом крестоносцев, опиравшихся также на помощь Церкви. В XII в. это зачастую экспедиции, военной организацией которых занимаются западноевропейские государи, в то время как назначенные папой проповедники побуждают мирян присоединиться к крестоносной армии. В XIII в. крестовый поход превращается в настоящий институт, когда проповедование, финансирование и организация этих экспедиций достигают совершенно нового уровня и превращаются в четкую и отлаженную систему. Эти изменения в крестоносном движении принято связывать с именем римского папы Иннокентия III (1198–1216), при котором папская власть, кажется, достигла своей вершины. Понтифик был настоящим «викарием Христа» и стремился господствовать не только в церковной, но и светской сфере. Именно его перу принадлежат самые известные буллы Quia maior (1213 г.) и Ad Liberandum (1215 г.), которые существенно изменили характер крестового похода и статус крестоносца. Суть в том, что Иннокентий III создал настоящий административный аппарат, с помощью которого он руководил всем движением, превратив крестовый поход в подлинное «дело креста» (negotium crucis), как отныне его стали называть — впервые эти военно-религиозные экспедиции стали обозначаться более точным термином. Созданная понтификом система организации крестоносного движения благополучно и почти без всяких изменений просуществовала вплоть до XVI в.

Ч.1

В XIII в. крестоносная эпопея явно переживает свой апогей. То был золотой век крестовых походов. Само движение существенно меняется по своему характеру: оно приобретает невиданный размах, значительно расширяется его география, но при этом в него вносится порядок. Как мы уже знаем, поначалу крестовые походы были слабо организованными экспедициями, финансирование и подготовка которых были делом самих поддерживаемых своими семьями и сеньориальным кланом крестоносцев, опиравшихся также на помощь Церкви. В XII в. это зачастую экспедиции, военной организацией которых занимаются западноевропейские государи, в то время как назначенные папой проповедники побуждают мирян присоединиться к крестоносной армии. В XIII в. крестовый поход превращается в настоящий институт, когда проповедование, финансирование и организация этих экспедиций достигают совершенно нового уровня и превращаются в четкую и отлаженную систему. Эти изменения в крестоносном движении принято связывать с именем римского папы Иннокентия III (1198–1216), при котором папская власть, кажется, достигла своей вершины. Понтифик был настоящим «викарием Христа» и стремился господствовать не только в церковной, но и светской сфере. Именно его перу принадлежат самые известные буллы Quia maior (1213 г.) и Ad Liberandum (1215 г.), которые существенно изменили характер крестового похода и статус крестоносца. Суть в том, что Иннокентий III создал настоящий административный аппарат, с помощью которого он руководил всем движением, превратив крестовый поход в подлинное «дело креста» (negotium crucis), как отныне его стали называть — впервые эти военно-религиозные экспедиции стали обозначаться более точным термином. Созданная понтификом система организации крестоносного движения благополучно и почти без всяких изменений просуществовала вплоть до XVI в.

👍46🔥11❤10

«Дело креста» в XIII веке

Ч.2

Какие же нововведения были сделаны Иннокентием III? По сути понтифик взял под свой контроль подготовку крестового похода — от проповедования, когда он объединил усилия папских легатов, с одной стороны, и провинциального клира — с другой, — до финансирования, когда он установил новые налоги в пользу крестовых экспедиций. В 1199 г. он обязал духовенство платить специальный налог — т. н. крестовую десятину. В соответствии с этим нововведением клирики должны были отдавать в пользу «крестового дела» 1/40 часть своего ежегодного дохода, а кардиналы — 1/10. Налог, размеры и сроки уплаты которого варьировались, стал, пожалуй, едва ли не основным источником финансирования крестовых походов. Кроме того, папа, закрепив уже существовавшую практику рекрутирования воинов, изыскал совершенно новые способы привлечения мирян к участию в военно-религиозных экспедициях. Вследствие этих нововведений крестовый поход постепенно утрачивает черты паломнического путешествия (уже само введение нового термина «negotium crucis» вместо «via Sancti Sepulchri» или «iter Hierosolymitanum» свидетельствовало о стремлении папства ослабить связь крестового похода со Святой Землей), и в нем все больше выявляются черты, которые сближают его прежде всего со священной войной. В этой метаморфозе важнейшую роль сыграло изменение условий обета крестоносца. Вначале это был по существу паломнический обет, согласно которому воин брал на себя обязательство отправиться в Иерусалим с целью воевать с неверными и освободить христианские святыни. Как только этот обет принимался, вступали в силу духовные и мирские привилегии воину. Но парадокс, возникший уже на ранних стадиях крестоносного движения, заключался в том, что для исполнения обета было вовсе необязательно воевать в Святой Земле — его можно было исполнить и на других театрах войны. Подобная практика «коммутации» — изменения условий обета — была, как мы видели, достаточно широко распространена уже в XII в., о чем свидетельствуют и вышеупомянутые походы против вендов в Прибалтику, и экспедиции в Испанию и другие регионы. Папы, по чьей инициативе проводился крестовый поход, предоставляли участникам этих военных кампаний точно такие же привилегии, как и тем крестоносцам-пилигримам, которые сражались на Востоке. Таким образом, изначально присутствовавший в обете крестоносца мотив паломничества, характерный для раннего крестоносного движения, постепенно становится юридической фикцией, которая служит для того, чтобы предоставить привилегии воинам, вербуемым папами для своих экспедиций. Еще до середины XII в. подобные изменения формы обета были в общем нежелательными, то именно во время понтификата Иннокентия III эта практика узаконивается папскими буллами и получает все большее распространение.

Благодаря возможностям коммутации обета, расширившимся вследствие этих преобразований, рекрутирование крестоносцев заметно облегчается. Теперь миряне могли исполнить обет крестоносца не только в другом месте, но и в другое время — т. е., например, отложить его. Однако нововведения Иннокентия III на этом не ограничиваются. Привлекая все новых крестоносцев, папа значительно упростил саму процедуру получения грамот об отпущении грехов: он предоставил полные индульгенции (прощение всех исповеданных грехов) всем, кто участвовал в крестовом походе — как тем, кто сражался лично за свой или чужой счет, так и тем, кто посылал вместо себя в поход другого. Кроме того, он разрешил мирянам выкупать обет крестоносца в соответствии с их финансовыми возможностями — т. е. внести определенную сумму денег и таким образом освободиться от налагаемых Церковью обязательств. Так и у неспособных сражаться (вспомним, каким бременем они были во время Первого крестового похода) появился шанс участвовать в походе. Но папа изыскал еще один способ привлечения к крестовому походу мирян — тем, кто в соответствии со своими средствами жертвовал в пользу похода денежные суммы, также жаловались соразмерные крестовые индульгенции.

Таким образом Иннокентию III удалось вовлечь в крестоносное движение буквально все слои населения.

Ч.2

Какие же нововведения были сделаны Иннокентием III? По сути понтифик взял под свой контроль подготовку крестового похода — от проповедования, когда он объединил усилия папских легатов, с одной стороны, и провинциального клира — с другой, — до финансирования, когда он установил новые налоги в пользу крестовых экспедиций. В 1199 г. он обязал духовенство платить специальный налог — т. н. крестовую десятину. В соответствии с этим нововведением клирики должны были отдавать в пользу «крестового дела» 1/40 часть своего ежегодного дохода, а кардиналы — 1/10. Налог, размеры и сроки уплаты которого варьировались, стал, пожалуй, едва ли не основным источником финансирования крестовых походов. Кроме того, папа, закрепив уже существовавшую практику рекрутирования воинов, изыскал совершенно новые способы привлечения мирян к участию в военно-религиозных экспедициях. Вследствие этих нововведений крестовый поход постепенно утрачивает черты паломнического путешествия (уже само введение нового термина «negotium crucis» вместо «via Sancti Sepulchri» или «iter Hierosolymitanum» свидетельствовало о стремлении папства ослабить связь крестового похода со Святой Землей), и в нем все больше выявляются черты, которые сближают его прежде всего со священной войной. В этой метаморфозе важнейшую роль сыграло изменение условий обета крестоносца. Вначале это был по существу паломнический обет, согласно которому воин брал на себя обязательство отправиться в Иерусалим с целью воевать с неверными и освободить христианские святыни. Как только этот обет принимался, вступали в силу духовные и мирские привилегии воину. Но парадокс, возникший уже на ранних стадиях крестоносного движения, заключался в том, что для исполнения обета было вовсе необязательно воевать в Святой Земле — его можно было исполнить и на других театрах войны. Подобная практика «коммутации» — изменения условий обета — была, как мы видели, достаточно широко распространена уже в XII в., о чем свидетельствуют и вышеупомянутые походы против вендов в Прибалтику, и экспедиции в Испанию и другие регионы. Папы, по чьей инициативе проводился крестовый поход, предоставляли участникам этих военных кампаний точно такие же привилегии, как и тем крестоносцам-пилигримам, которые сражались на Востоке. Таким образом, изначально присутствовавший в обете крестоносца мотив паломничества, характерный для раннего крестоносного движения, постепенно становится юридической фикцией, которая служит для того, чтобы предоставить привилегии воинам, вербуемым папами для своих экспедиций. Еще до середины XII в. подобные изменения формы обета были в общем нежелательными, то именно во время понтификата Иннокентия III эта практика узаконивается папскими буллами и получает все большее распространение.

Благодаря возможностям коммутации обета, расширившимся вследствие этих преобразований, рекрутирование крестоносцев заметно облегчается. Теперь миряне могли исполнить обет крестоносца не только в другом месте, но и в другое время — т. е., например, отложить его. Однако нововведения Иннокентия III на этом не ограничиваются. Привлекая все новых крестоносцев, папа значительно упростил саму процедуру получения грамот об отпущении грехов: он предоставил полные индульгенции (прощение всех исповеданных грехов) всем, кто участвовал в крестовом походе — как тем, кто сражался лично за свой или чужой счет, так и тем, кто посылал вместо себя в поход другого. Кроме того, он разрешил мирянам выкупать обет крестоносца в соответствии с их финансовыми возможностями — т. е. внести определенную сумму денег и таким образом освободиться от налагаемых Церковью обязательств. Так и у неспособных сражаться (вспомним, каким бременем они были во время Первого крестового похода) появился шанс участвовать в походе. Но папа изыскал еще один способ привлечения к крестовому походу мирян — тем, кто в соответствии со своими средствами жертвовал в пользу похода денежные суммы, также жаловались соразмерные крестовые индульгенции.

Таким образом Иннокентию III удалось вовлечь в крестоносное движение буквально все слои населения.

👍36❤9🔥7👏2🥰1

Админу в руки попалась такая интересная работа. Название "Polska i Ruś Kijowska, sąsiedztwo ognia i miecza", как перевести? Думаю "Польша и Киевская Русь, соседство огня и меча", автор Мариуш Самп.

Мариуш Самп доктор исторических наук, написал уже несколько книжек, общие оценки которых весьма положительные. Меня эта работа очень заинтересовала, поскольку уже давно думаю над серией постов и роликов о Польше и Руси.

Описание книги:

Польское государство с самого начала своего существования вступало в контакт со своим восточным соседом Русью. Это было трудное соседство, с одной стороны, отмеченное войнами и вторжениями, а с другой-периодами мирного сосуществования и даже союзнического сотрудничества, подкрепленного династическими браками. Мариуш Самп в научно-популярной манере показывает отношения между польскими Пястами и русскими Рюриковичами на протяжении более двухсот лет.

Мариуш Самп доктор исторических наук, написал уже несколько книжек, общие оценки которых весьма положительные. Меня эта работа очень заинтересовала, поскольку уже давно думаю над серией постов и роликов о Польше и Руси.

Описание книги:

Польское государство с самого начала своего существования вступало в контакт со своим восточным соседом Русью. Это было трудное соседство, с одной стороны, отмеченное войнами и вторжениями, а с другой-периодами мирного сосуществования и даже союзнического сотрудничества, подкрепленного династическими браками. Мариуш Самп в научно-популярной манере показывает отношения между польскими Пястами и русскими Рюриковичами на протяжении более двухсот лет.

👍44❤15🔥7🥰2🤔2