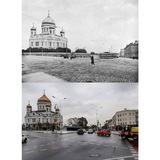

Вид на Троицкую и Кутафью башню с Сапожковой площади. 1890-е годы. С этого ракурса кажется, что ничего не изменилось за век с четвертью. Только вместо карет и повозок — автомобили.

Сапожковая площадь тоже не изменилась. Хотя такого топонима в Москве более нет. Трамвайная линия с Сапожка тоже давно исчезла. Когда-то напротив Манежа стояла старая Никольская церковь с иконой Николая Чудотворца в серебряных сапожках. От этой иконы пошло название храма — Никола в Сапожке, а затем и площадь стала носить то же имя. Храм был разобран по распоряжению императора Николая I.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о храме Воскресения Словущего на Верхней Таганской площади

Сапожковая площадь тоже не изменилась. Хотя такого топонима в Москве более нет. Трамвайная линия с Сапожка тоже давно исчезла. Когда-то напротив Манежа стояла старая Никольская церковь с иконой Николая Чудотворца в серебряных сапожках. От этой иконы пошло название храма — Никола в Сапожке, а затем и площадь стала носить то же имя. Храм был разобран по распоряжению императора Николая I.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о храме Воскресения Словущего на Верхней Таганской площади

Крестовский мост. Чёрно-белую фотографию сделал в июне 1939 года знаменитый фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. Современный кадр повторил с той же точки 84 года спустя наш фотограф и соавтор Владимир Иваний.

На старой фотографии запечатлён снос водонапорных башен у Крестовской заставы. Известных Крестовских башен. Они стояли у Виндавского вокзала, который ныне зовётся Рижским. Теперь тут проходит проспект Мира (за Новорижской эстакадой).

Это было красивое инженерное сооружение. Башни высотой около 40 и диаметром 20 метров, связанные ажурным литым чугунным мостом, были возведены в последние годы Александра III, в 1890-е, по проекту архитектора Максима Карловича Геппенера. По завершении строительства в одной разместился музей московского городского хозяйства. В других помещениях (в каждой башне пять этажей) под массивными резервуарами были квартиры и технические службы.

Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый закачивали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. После введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции башни потеряли своё значение и были разобраны. Мы ещё вернёмся сюда.

Москва. Было — стало

Также почитайте о Главной канализационной станции на Крутицкой набережной

На старой фотографии запечатлён снос водонапорных башен у Крестовской заставы. Известных Крестовских башен. Они стояли у Виндавского вокзала, который ныне зовётся Рижским. Теперь тут проходит проспект Мира (за Новорижской эстакадой).

Это было красивое инженерное сооружение. Башни высотой около 40 и диаметром 20 метров, связанные ажурным литым чугунным мостом, были возведены в последние годы Александра III, в 1890-е, по проекту архитектора Максима Карловича Геппенера. По завершении строительства в одной разместился музей московского городского хозяйства. В других помещениях (в каждой башне пять этажей) под массивными резервуарами были квартиры и технические службы.

Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый закачивали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. После введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции башни потеряли своё значение и были разобраны. Мы ещё вернёмся сюда.

Москва. Было — стало

Также почитайте о Главной канализационной станции на Крутицкой набережной

7 сентября 1947 года, в памятный день 800-летия Москвы, были заложены восемь высотных зданий, ныне известные как сталинские высотки. Построены были только семь, а возведение восьмой — в Зарядье — было остановлено в 1953 году. Строители успели залить фундамент, поставить стилобат и смонтировать каркас первых этажей.

Спустя 11 лет, в 1964 году, на подготовленной площадке началось строительство самой большой гостиницы в Европе — «Россия». Проект разрабатывала группа под руководством Дмитрия Николаевича Чечулина (архитекторы Тархов, Лебедев, Штеллер, Лукьянов, Мазурин, Чекмотаев, Чекалин). 1 января 1967 года ключи от западного корпуса «России» были переданы тогдашнему хозяину столицы, первому секретарю Московского горкома КПСС Николаю Григорьевичу Егорычеву.

На чёрно-белом снимке 1965 года строительство в самом разгаре. Нижний снимок с той же точки 58 лет спустя. В середине 2000-х гостиница была разобрана. На этом месте теперь парк «Зарядье».

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на Дом общества «Динамо» на Большой Лубянке

Спустя 11 лет, в 1964 году, на подготовленной площадке началось строительство самой большой гостиницы в Европе — «Россия». Проект разрабатывала группа под руководством Дмитрия Николаевича Чечулина (архитекторы Тархов, Лебедев, Штеллер, Лукьянов, Мазурин, Чекмотаев, Чекалин). 1 января 1967 года ключи от западного корпуса «России» были переданы тогдашнему хозяину столицы, первому секретарю Московского горкома КПСС Николаю Григорьевичу Егорычеву.

На чёрно-белом снимке 1965 года строительство в самом разгаре. Нижний снимок с той же точки 58 лет спустя. В середине 2000-х гостиница была разобрана. На этом месте теперь парк «Зарядье».

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на Дом общества «Динамо» на Большой Лубянке

Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). Чёрно-белая фотография сделана недалеко от Тверской заставы, там, где сейчас лежит путепровод. Это самое начало 1900-х годов. На втором плане храм Воздвижения Честного Креста Господня при Ямских училищах. Он был заложен летом 1883 года, то есть ровно 140 лет назад. Закончен и освящён через три года, разрушен в 1938 году.

Самая интересная деталь на старинном кадре — деревянная платформа для заправки водой поливных обозов. Если увеличить фотографию, можно увидеть на платформе лошадь, телегу, а на телеге бочку. Это сейчас асфальт в Москве поливают оранжевые цистерны КАМАЗ, а в ту далёкую эпоху улицы умывали такие вот бочки. Они ходили обозами. В комментариях будет фотография типичной поливалки начала прошлого века.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о храме Воскресения Словущего на Остоженке

Самая интересная деталь на старинном кадре — деревянная платформа для заправки водой поливных обозов. Если увеличить фотографию, можно увидеть на платформе лошадь, телегу, а на телеге бочку. Это сейчас асфальт в Москве поливают оранжевые цистерны КАМАЗ, а в ту далёкую эпоху улицы умывали такие вот бочки. Они ходили обозами. В комментариях будет фотография типичной поливалки начала прошлого века.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о храме Воскресения Словущего на Остоженке

Сквер на площади Красных ворот (ныне Лермонтовский). 1930 год. Статуя работы скульптора Ивана Дмитриевича Шадра называется «Сезонный рабочий», или «Сезонник». Иван Дмитриевич уверенно вошёл в историю страны как автор всем известной фигуры «Девушка с веслом», что стояла в парке Горького. Не менее известна его работа «Булыжник — оружие пролетариата».

Памятник сезонному рабочему появился на площади Красных ворот в 1930 году. Место было выбрано специально. С давних времён в этих местах собирались трудовые биржи. На них валом валили с московских вокзалов работяги, жаждущие получить место. Например, в 1914 году в соседнем 1-м Дьяковском переулке открылась биржа труда имени Тимофея Саввича Морозова.

В 1948 году «Сезонник» был отлит для экспозиции в Третьяковской галерее. Памятник наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о бирже труда имени Тимофея Саввича Морозова в 1-м Дьяковском переулке

Памятник сезонному рабочему появился на площади Красных ворот в 1930 году. Место было выбрано специально. С давних времён в этих местах собирались трудовые биржи. На них валом валили с московских вокзалов работяги, жаждущие получить место. Например, в 1914 году в соседнем 1-м Дьяковском переулке открылась биржа труда имени Тимофея Саввича Морозова.

В 1948 году «Сезонник» был отлит для экспозиции в Третьяковской галерее. Памятник наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о бирже труда имени Тимофея Саввича Морозова в 1-м Дьяковском переулке

Покровка. 1902 год. Современный кадр повторён с той же точки 121 год спустя.

На чёрно-белой карточке старинный храм Успения Богородицы. Он был разрушен в 1936 году под предлогом расширения проезда улицы. С тех пор на этом месте чахлый сквер. Это самая главная потеря улицы, да и всей Москвы. По легенде, Успенский храм восхитил Наполеона. Может, это выдумки. Но точно известно, что Успенскую церковь ценили Баженов, Растрелли; её любил Достоевский.

На первом плане современной фотографии восьмиэтажный жилой дом кооператива «Военный строитель». Он занимает угол Потаповского переулка и Покровки. Это самый известный проект архитектора Константина Васильевича Аполлонова. Дом возведён на рубеже 1920–1930-х. Первые годы здесь, на первом этаже, сидела редакция главной газеты Вооружённых Сил СССР — «Красная звезда». На месте дома когда-то стояла красивая старинная усадьба. Её последними хозяевами были Баулины.

Несмотря на масштабный проект, дом кооператива «Военный строитель» терялся на фоне храма. Только с его уничтожением дом стал выделяться. До сих пор смотрится как современный. Хотя через пять лет разменяет второй век. Стало ли на Покровке лучше, решать только вам.

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе

На чёрно-белой карточке старинный храм Успения Богородицы. Он был разрушен в 1936 году под предлогом расширения проезда улицы. С тех пор на этом месте чахлый сквер. Это самая главная потеря улицы, да и всей Москвы. По легенде, Успенский храм восхитил Наполеона. Может, это выдумки. Но точно известно, что Успенскую церковь ценили Баженов, Растрелли; её любил Достоевский.

На первом плане современной фотографии восьмиэтажный жилой дом кооператива «Военный строитель». Он занимает угол Потаповского переулка и Покровки. Это самый известный проект архитектора Константина Васильевича Аполлонова. Дом возведён на рубеже 1920–1930-х. Первые годы здесь, на первом этаже, сидела редакция главной газеты Вооружённых Сил СССР — «Красная звезда». На месте дома когда-то стояла красивая старинная усадьба. Её последними хозяевами были Баулины.

Несмотря на масштабный проект, дом кооператива «Военный строитель» терялся на фоне храма. Только с его уничтожением дом стал выделяться. До сих пор смотрится как современный. Хотя через пять лет разменяет второй век. Стало ли на Покровке лучше, решать только вам.

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе

Дорогие друзья, сегодня День Москвы. Официальная и условная дата рождения города, которому исполнилось 876 лет. Давайте посмотрим на Кремль и Москворецкий мост с Раушской набережной. Чёрно-белый снимок взят из стереопары начала 1860-х годов. Получается, что разница между фотографиями 160 лет. В это время в России было отменено крепостное право.

На правом крае старинной фотокарточки, у Набатной башни, видна колокольня храма Николы Мокрого, что стоял в Зарядье. Давно исчезли этот храм, и само Зарядье, и старый Москворецкий мост. Река стала полноводной, а Москва была, есть и остаётся красивой. Друзья, мы поздравляем вас с праздником.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на Бахрушинский сиротский приют в Сокольниках

На правом крае старинной фотокарточки, у Набатной башни, видна колокольня храма Николы Мокрого, что стоял в Зарядье. Давно исчезли этот храм, и само Зарядье, и старый Москворецкий мост. Река стала полноводной, а Москва была, есть и остаётся красивой. Друзья, мы поздравляем вас с праздником.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на Бахрушинский сиротский приют в Сокольниках

Media is too big

VIEW IN TELEGRAM

Внимание, это не фотография, это 50-секундный видеоролик

Мы снова на Покровке. У храма Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Народная топонимика «на Грязех» — это память о речушке Рачке, протекавшей в стародавние времена через улицу. Весной она создавала грязь и распутицу.

Великолепный храм завершил в 1861 году Михаил Доримедонтович Быковский, известный возведением колокольни Страстного монастыря. Деньги пожертвовал богатейший московский купец того времени Евграф Владимирович Молчанов. Быковский не один храм построил по заказам Молчанова. Евграф Владимирович скончался в сентябре 1859 года. Он завещал 50 тысяч рублей — неприкосновенный капитал, проценты с которого должны идти на помощь бедным и неимущим.

В 1930 году Троицкий храм был закрыт решением Моссовета. Он был превращён сначала в зернохранилище, а после войны — в Дом культуры. Купол и колокольню снесли за ненадобностью. В центральном приделе заделали кинотеатр, на месте алтаря — сцену. В дни выборов в храме работали избирательный участок и агитпункт. В 1980-е здесь был Центр досуга и отдыха Мособлпрофсоюза. Последние 33 года храм восстанавливают. Колокольню и купол планируют воссоздать.

Фото: Владимир Иваний

Коллаж: Ян Гордеев

Москва. Было — стало

Также посмотрите на Покровские казармы, что на Покровском бульваре

Мы снова на Покровке. У храма Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Народная топонимика «на Грязех» — это память о речушке Рачке, протекавшей в стародавние времена через улицу. Весной она создавала грязь и распутицу.

Великолепный храм завершил в 1861 году Михаил Доримедонтович Быковский, известный возведением колокольни Страстного монастыря. Деньги пожертвовал богатейший московский купец того времени Евграф Владимирович Молчанов. Быковский не один храм построил по заказам Молчанова. Евграф Владимирович скончался в сентябре 1859 года. Он завещал 50 тысяч рублей — неприкосновенный капитал, проценты с которого должны идти на помощь бедным и неимущим.

В 1930 году Троицкий храм был закрыт решением Моссовета. Он был превращён сначала в зернохранилище, а после войны — в Дом культуры. Купол и колокольню снесли за ненадобностью. В центральном приделе заделали кинотеатр, на месте алтаря — сцену. В дни выборов в храме работали избирательный участок и агитпункт. В 1980-е здесь был Центр досуга и отдыха Мособлпрофсоюза. Последние 33 года храм восстанавливают. Колокольню и купол планируют воссоздать.

Фото: Владимир Иваний

Коллаж: Ян Гордеев

Москва. Было — стало

Также посмотрите на Покровские казармы, что на Покровском бульваре

В 1931 году американский путешественник Уильям Осгуд Филд приехал в Москву. Он много снимал. На чёрно-белой фотокарточке — строящийся на Берсеневской набережной Первый Дом Советов, более известный как Дом на набережной — символ «будней великих строек».

Он был заложен на месте бывшего Винно-соляного двора в 1928 году. Архитектор Борис Михайлович Иофан создавал не просто дом для советской и партийной элиты, а настоящий жилкомбинат на 25 подъездов с полным набором бытового и культурного обслуживания. Почта, сберкасса, ясли, детсад, прачечная, спортзал, магазин, библиотека, клуб, теннис, кинотеатр «Ударник», даже мусоросжигательная печь в подвале. Это был крупнейший и роскошнейший жилой комплекс Москвы. Квартиры, как при старом режиме, делались с комнатами для прислуги (в советской терминологии — обслуги).

Фасад дома — серый — выбран вынужденно из-за угольной сажи. Иофан хотел отделать розовым мрамором. Но не получилось. Рядом стояла трамвайная электростанция; ГЭС-2, её топили углем. Под строительный каток Дома Советов едва не угодил храм Николая Чудотворца. Об этом расскажем в следующий раз. Мы ещё заглянем внутрь Дома на набережной.

Современный кадр повторил 92 года спустя с той же точки наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Винно-соляном дворе

Он был заложен на месте бывшего Винно-соляного двора в 1928 году. Архитектор Борис Михайлович Иофан создавал не просто дом для советской и партийной элиты, а настоящий жилкомбинат на 25 подъездов с полным набором бытового и культурного обслуживания. Почта, сберкасса, ясли, детсад, прачечная, спортзал, магазин, библиотека, клуб, теннис, кинотеатр «Ударник», даже мусоросжигательная печь в подвале. Это был крупнейший и роскошнейший жилой комплекс Москвы. Квартиры, как при старом режиме, делались с комнатами для прислуги (в советской терминологии — обслуги).

Фасад дома — серый — выбран вынужденно из-за угольной сажи. Иофан хотел отделать розовым мрамором. Но не получилось. Рядом стояла трамвайная электростанция; ГЭС-2, её топили углем. Под строительный каток Дома Советов едва не угодил храм Николая Чудотворца. Об этом расскажем в следующий раз. Мы ещё заглянем внутрь Дома на набережной.

Современный кадр повторил 92 года спустя с той же точки наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Винно-соляном дворе

В 1910 году в Москве был опубликован иллюстрированный альбом «Старое зданiе Московскаго почтамта. 1711−1910». В то время на Мясницкой началось строительство нового здания, и московский почт-директор Владимир Борисович Похвиснев распорядился сделать для истории фотоальбом.

Немногие теперь знают, что во дворе почтамта шумел листвой большой сад, оставшийся, по-видимому, в память о старинной усадьбе, а возможно, о дворце светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Ещё в 1780-х годах Московский почтамт поселился в бывшем дворце Меншикова. На дальнем плане двух фотографий видна Меншикова башня. Мы расскажем о ней чуть позже.

Сад давно вырублен. На его месте хозяйственные постройки почтамта. Время здесь как будто замерло. Даже не скажешь, что это самый центр Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил с той же точки спустя 110 лет наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Московской телеграфной станции на углу Мясницкой и Чистопрудного бульвара

Немногие теперь знают, что во дворе почтамта шумел листвой большой сад, оставшийся, по-видимому, в память о старинной усадьбе, а возможно, о дворце светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Ещё в 1780-х годах Московский почтамт поселился в бывшем дворце Меншикова. На дальнем плане двух фотографий видна Меншикова башня. Мы расскажем о ней чуть позже.

Сад давно вырублен. На его месте хозяйственные постройки почтамта. Время здесь как будто замерло. Даже не скажешь, что это самый центр Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил с той же точки спустя 110 лет наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Московской телеграфной станции на углу Мясницкой и Чистопрудного бульвара

Советская Москва. 1936 год. Рабочие монтируют временную трамвайную линию по новой улице, которая получит в будущем название Новокрымский проезд.

Трамвайная линия работала два года. Пока шло строительство нового Крымского моста. 25 мая 1936-го за одни сутки старый мост был сдвинут на несколько десятков метров вниз по течению, поставлен на деревянные опоры. Использовался, пока наводили новую переправу. Тогда же за несколько дней проложили временные подъездные и трамвайные пути. Через два года, в 1938-м, был открыт новый Крымский мост. Временные трамвайные пути были демонтированы. Проезд остался. В 1956 году он получил своё нынешнее имя.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Большом Краснохолмском мосте

Трамвайная линия работала два года. Пока шло строительство нового Крымского моста. 25 мая 1936-го за одни сутки старый мост был сдвинут на несколько десятков метров вниз по течению, поставлен на деревянные опоры. Использовался, пока наводили новую переправу. Тогда же за несколько дней проложили временные подъездные и трамвайные пути. Через два года, в 1938-м, был открыт новый Крымский мост. Временные трамвайные пути были демонтированы. Проезд остался. В 1956 году он получил своё нынешнее имя.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Большом Краснохолмском мосте

Улица Трёхгорный Вал. Самое начало 1900-х годов. Перед вами корпус для проживания рабочих Товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры. То, что сейчас называют общежитием, до революции называлось казармой. Это здание было семейной казармой. Рядом казарма для холостых и даже для сезонных рабочих. У фабричных корпусов мануфактуры был построен целый жилой рабочий городок с родильным приютом, своим досугом, вечерней школой и ремесленным училищем.

Пятиэтажный казарменный корпус с коридорной системой был возведён в 1880-х годах. Для усиления конструкции высотного здания — пять этажей в Москве XIX века считались тучерезом — использовался стальной каркас. Тут было и отопление, и канализация, и даже электричество проведено в 1904 году. На общих кухнях стояли большие печи для готовки.

К 2008 году от здания остались только наружные стены. Началась реконструкция. Сегодня бывшая казарма — часть элитного ЖК. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о клубе фабрики «Красные текстильщики» на Якиманской набережной

Пятиэтажный казарменный корпус с коридорной системой был возведён в 1880-х годах. Для усиления конструкции высотного здания — пять этажей в Москве XIX века считались тучерезом — использовался стальной каркас. Тут было и отопление, и канализация, и даже электричество проведено в 1904 году. На общих кухнях стояли большие печи для готовки.

К 2008 году от здания остались только наружные стены. Началась реконструкция. Сегодня бывшая казарма — часть элитного ЖК. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о клубе фабрики «Красные текстильщики» на Якиманской набережной

В 1902 году началась реконструкция Ярославского вокзала в Москве. Проект разработал Фёдор Осипович Шехтель. Он предполагал полное изменение старого корпуса 1862 года. На чёрно-белом снимке видны подводы, извозчики и леса, укрывавшие фасад.

Шехтель использовал железобетон — в ту пору было новаторством. Он не трогал старое здание, а встроил его в новое. Панно на фасаде выполняли художники на керамическом заводе «Абрамцево», в том числе великий Врубель.

Вокзал принадлежал Обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, и управляющий — инженер Николай Александрович Казаков просил, чтобы в облике было отражено русское, северное и монастырское. У Шехтеля получился эталонный образец неорусского стиля и модерна. Работы закончились в 1905 году. Новый вокзал понравился всем, особенно императору Николаю II.

В 1922 году вокзал переименовали в Северный. В 1950-х вернули прежнее название. Двуглавых орлов Советская власть заменила на пятиконечную звезду и серп-молот с надписью «СССР». Одно время была идея вернуть орлов, но отказались. Сейчас уже не до орлов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Савёловском вокзале

Шехтель использовал железобетон — в ту пору было новаторством. Он не трогал старое здание, а встроил его в новое. Панно на фасаде выполняли художники на керамическом заводе «Абрамцево», в том числе великий Врубель.

Вокзал принадлежал Обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, и управляющий — инженер Николай Александрович Казаков просил, чтобы в облике было отражено русское, северное и монастырское. У Шехтеля получился эталонный образец неорусского стиля и модерна. Работы закончились в 1905 году. Новый вокзал понравился всем, особенно императору Николаю II.

В 1922 году вокзал переименовали в Северный. В 1950-х вернули прежнее название. Двуглавых орлов Советская власть заменила на пятиконечную звезду и серп-молот с надписью «СССР». Одно время была идея вернуть орлов, но отказались. Сейчас уже не до орлов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Савёловском вокзале

Пятницкая. Примерно 1913 год. Современный кадр с той же точки почти 110 лет спустя. Улица более или менее сохранилась, за исключением храма и колокольни. Собственно, по этому храму улица и была названа Пятницкой.

Церковь во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы была возведена в 1740-е годы на месте старой изветшавшей церквушки. Звонница спроектирована князем Дмитрием Васильевичем Ухтомским, автором знаменитых Красных ворот.

Храм и прилегающие к нему деревянные постройки снесены в 1934 году для организации площади. В 1943 году рядом с местом, где стоял храм, был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

На чёрно-белом кадре едва виден трамвайный вагон. Движение электрических трамваев на Пятницкой началось в 1909 году. Рельсы окончательно были убраны в 1963-м, то есть ровно 60 лет назад.

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Красных воротах

Церковь во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы была возведена в 1740-е годы на месте старой изветшавшей церквушки. Звонница спроектирована князем Дмитрием Васильевичем Ухтомским, автором знаменитых Красных ворот.

Храм и прилегающие к нему деревянные постройки снесены в 1934 году для организации площади. В 1943 году рядом с местом, где стоял храм, был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

На чёрно-белом кадре едва виден трамвайный вагон. Движение электрических трамваев на Пятницкой началось в 1909 году. Рельсы окончательно были убраны в 1963-м, то есть ровно 60 лет назад.

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Красных воротах

История о том, как в одном из старейших аэропортов столицы появилась станция метро

У первого российского аэропорта появилась своя, персональная станция метро. 6 сентября, накануне Дня Москвы, открылся участок Солнцевской линии метрополитена, а вместе с ним новая станция «Аэропорт Внуково». Теперь Внуково связано с городом напрямую. Впрочем, идея соединить аэропорт с Москвой электротранспортом далеко не новая. Ей как минимум 60 лет. Первые проекты были разработаны ещё в 1963 году. Правда, тогда проектировщики думали про монорельсовую дорогу от станции «Юго-Западная». Но тогда осуществить этот проект не получилось. В 1970-х возникла задумка протянуть до аэропорта Киевский радиус. В августе 2005 года во Внуково открылась первая в Москве подземная железнодорожная пассажирская станция. Вот уже 18 лет она принимает скоростные электрички с Киевского вокзала. Теперь к электричкам добавился метрополитен.

У первого российского аэропорта появилась своя, персональная станция метро. 6 сентября, накануне Дня Москвы, открылся участок Солнцевской линии метрополитена, а вместе с ним новая станция «Аэропорт Внуково». Теперь Внуково связано с городом напрямую. Впрочем, идея соединить аэропорт с Москвой электротранспортом далеко не новая. Ей как минимум 60 лет. Первые проекты были разработаны ещё в 1963 году. Правда, тогда проектировщики думали про монорельсовую дорогу от станции «Юго-Западная». Но тогда осуществить этот проект не получилось. В 1970-х возникла задумка протянуть до аэропорта Киевский радиус. В августе 2005 года во Внуково открылась первая в Москве подземная железнодорожная пассажирская станция. Вот уже 18 лет она принимает скоростные электрички с Киевского вокзала. Теперь к электричкам добавился метрополитен.

11 сентября 1938 года была открыта станция метро «Аэропорт». Чёрно-белая фотография сделана сразу после открытия. В этом году — 85 лет.

Станция соединила центр Москвы с аэродромом на Ходынке и должна была стать конечной станцией второй очереди метрополитена. Но конечной стала «Сокол», возведённая в бывшем селе Всехсвятском.

Вестибюль станции изначально был частью жилого дома. Он строился одновременно со станцией. Спроектировали его в 1935 году Борис Соломонович Виленский и Владимир Алексеевич Ершов. В 1950-е годы вестибюль был надстроен ещё на два этажа — обычная практика тех лет. Вестибюль станции «Завод имени Сталина» вообще был встроен в жилой дом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о станции «Сокол» и посмотрите на подземный вестибюль станции «Аэропорт»

Станция соединила центр Москвы с аэродромом на Ходынке и должна была стать конечной станцией второй очереди метрополитена. Но конечной стала «Сокол», возведённая в бывшем селе Всехсвятском.

Вестибюль станции изначально был частью жилого дома. Он строился одновременно со станцией. Спроектировали его в 1935 году Борис Соломонович Виленский и Владимир Алексеевич Ершов. В 1950-е годы вестибюль был надстроен ещё на два этажа — обычная практика тех лет. Вестибюль станции «Завод имени Сталина» вообще был встроен в жилой дом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о станции «Сокол» и посмотрите на подземный вестибюль станции «Аэропорт»

Советская Москва. Сокольническая площадь. 1973 год. Современный кадр повторён с той же точки ровно полвека спустя. Оба фотографа стоят на месте бывшей остановки 75-го автобуса.

14-этажка по центру двух кадров была построена в 1970 году. Справа видна часть наземного вестибюля станции «Сокольники». Расскажем о ней в следующий раз.

Ещё совсем недавно, на памяти живущих поколений, Сокольническая площадь была застроена маленькими деревянными дореволюционными домиками. Ателье, ювелирная мастерская, магазин «Железнодорожник». Кто жил в те годы на Сокольнической или рядом, должны помнить эти заведения.

К сожалению, сейчас Русаковская улица здесь буквально задавлена двумя многоэтажными монстрами: гостиницей Holiday Inn (слева) и БЦ «Дом в Сокольниках» (справа).

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Сокольнической каланче

14-этажка по центру двух кадров была построена в 1970 году. Справа видна часть наземного вестибюля станции «Сокольники». Расскажем о ней в следующий раз.

Ещё совсем недавно, на памяти живущих поколений, Сокольническая площадь была застроена маленькими деревянными дореволюционными домиками. Ателье, ювелирная мастерская, магазин «Железнодорожник». Кто жил в те годы на Сокольнической или рядом, должны помнить эти заведения.

К сожалению, сейчас Русаковская улица здесь буквально задавлена двумя многоэтажными монстрами: гостиницей Holiday Inn (слева) и БЦ «Дом в Сокольниках» (справа).

Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Сокольнической каланче

140 лет назад, осенью 1883 года, на нынешнем перекрëстке Тверской и Охотного Ряда появилась чугунная часовня во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Она была освящена в пятую годовщину взятия Плевны, в память о победе русской армии в войне с османами в 1877−1878 годах.

Проектировал часовню Дмитрий Николаевич Чичагов. Деньги на её строительство собирали всем миром: около 25 тысяч рублей по подписке. Все средства, что собирали в часовне, шли на помощь увечным ветеранам той войны.

Простояла она недолго. Часовня была первым церковным разрушением Советской власти. На её сносе настаивал 8-й ликвидационный отдел Наркомата юстиции РСФСР, который возглавлял Пётр Ананьевич Красиков. В 1922 году с заключением «не имеет художественной ценности» часовня была сломана. К печали, почти все постройки Чичагова в Москве были разрушены.

На втором плане стариной фотокарточки — храм Параскевы Пятницы. В 1928 году он был снесён из-за строительства корпуса Совета труда и обороны, где сейчас восседает Госдума.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте:

театр Корша в Богословском переулке,

часовня-памятник Героям Плевны

Проектировал часовню Дмитрий Николаевич Чичагов. Деньги на её строительство собирали всем миром: около 25 тысяч рублей по подписке. Все средства, что собирали в часовне, шли на помощь увечным ветеранам той войны.

Простояла она недолго. Часовня была первым церковным разрушением Советской власти. На её сносе настаивал 8-й ликвидационный отдел Наркомата юстиции РСФСР, который возглавлял Пётр Ананьевич Красиков. В 1922 году с заключением «не имеет художественной ценности» часовня была сломана. К печали, почти все постройки Чичагова в Москве были разрушены.

На втором плане стариной фотокарточки — храм Параскевы Пятницы. В 1928 году он был снесён из-за строительства корпуса Совета труда и обороны, где сейчас восседает Госдума.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Снимал наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте:

театр Корша в Богословском переулке,

часовня-памятник Героям Плевны

Исчезнувший Большой Новинский переулок. Чёрно-белая фотография сделана в 1962 году Александром Потресовым. Современный кадр повторил с той же точки 61 год спустя наш фотограф Владимир Иваний.

В начале Большого Новинского переулка до 1962 года стоял красивый дом, принадлежавший до революции Семёну Ивановичу Лямину. В советские годы тут располагался Центральный ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК). При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по переулку. Дом был снесён в том же 1962 году. Окончательно Большой Новинский переулок исчез в 1963-м, когда была заложена башня Совета экономической взаимопомощи.

Сейчас о прошлом напоминает лишь пятиэтажный

жилой корпус РЖСКТ «Трудкоопстрой». Он на втором плане двух фотографий. Дом был построен как конструктивистский, однако позже был надстроен и превращён в образец советского неоклассицизма.

Москва. Было — стало

Также почитайте про

снос Кречетниковского переулка

Собачью площадку

В начале Большого Новинского переулка до 1962 года стоял красивый дом, принадлежавший до революции Семёну Ивановичу Лямину. В советские годы тут располагался Центральный ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК). При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по переулку. Дом был снесён в том же 1962 году. Окончательно Большой Новинский переулок исчез в 1963-м, когда была заложена башня Совета экономической взаимопомощи.

Сейчас о прошлом напоминает лишь пятиэтажный

жилой корпус РЖСКТ «Трудкоопстрой». Он на втором плане двух фотографий. Дом был построен как конструктивистский, однако позже был надстроен и превращён в образец советского неоклассицизма.

Москва. Было — стало

Также почитайте про

снос Кречетниковского переулка

Собачью площадку

Варварка. Угол с Никольским переулком. На чёрно-белом снимке окончание строительства Варваринского подворья в 1891 году. Проектировал замечательный архитектор Роман Иванович Клейн по заказу Варваринского акционерного общества домовладельцев. Это была крупная в старой Москве компания. Как бы сказали сейчас — девелопер: строили, покупали и сдавали недвижимость, на том и зарабатывали. Общество было создано 6 сентября 1897 года Александром Ивановичем Шамшиным, Александром Даниловичем Шлезингером и Семёном Васильевичем Лепёшкиным.

В доме на Варварке работали гостиница «Староварваринская» и меблированные комнаты «Варваринское подворье». На старинной фотокарточке можно едва прочитать вывеску над центральным подъездом: «...Богородско-Глуховской мануфактуры... Захаром Саввичем Морозовым».

На Варварке у Морозовых было много роскошной недвижимости. Например, на углу с Ипатьевским переулком до сих пор стоит главная контора Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий семьи Морозовых.

В 1971 году бывшее подворье уродливо надстроено. Разобрать бы!

Современный кадр повторил почти с той же точки наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о главной конторе Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий семьи Морозовых

В доме на Варварке работали гостиница «Староварваринская» и меблированные комнаты «Варваринское подворье». На старинной фотокарточке можно едва прочитать вывеску над центральным подъездом: «...Богородско-Глуховской мануфактуры... Захаром Саввичем Морозовым».

На Варварке у Морозовых было много роскошной недвижимости. Например, на углу с Ипатьевским переулком до сих пор стоит главная контора Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий семьи Морозовых.

В 1971 году бывшее подворье уродливо надстроено. Разобрать бы!

Современный кадр повторил почти с той же точки наш фотограф и соавтор Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о главной конторе Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий семьи Морозовых