Исследование одной строкой.

Дети матерей страдающих даже от лёгкой формы послеродовой депрессии не требующей лечения, обнаруживают признаки задержки речевого развития.

Источник:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2796564

#депрессия

Дети матерей страдающих даже от лёгкой формы послеродовой депрессии не требующей лечения, обнаруживают признаки задержки речевого развития.

Источник:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2796564

#депрессия

Jamanetwork

Association of Postpartum Maternal Mood With Infant Speech Perception

This cohort study examines whether depressed maternal mood at subclinical levels 2 months after birth is associated with infant speech perception trajectories from ages 2 to 6.5 months.

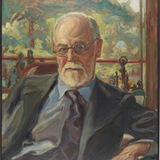

Как-то после окончания Первой Мировой войны Фрейд сообщил Э. Джонсу, что у него был один большевик и наполовину обратил его в коммунизм.

Джонс был изумлен.

Фрейд объяснил: коммунисты верят, что после их победы будет несколько лет страданий и хаоса, которые потом сменятся всеобщим процветанием. Фрейд ответил ему, что он верит в первую половину.

Текст: Александр Эткинд

#психоанализ

#история

Джонс был изумлен.

Фрейд объяснил: коммунисты верят, что после их победы будет несколько лет страданий и хаоса, которые потом сменятся всеобщим процветанием. Фрейд ответил ему, что он верит в первую половину.

Текст: Александр Эткинд

#психоанализ

#история

Медицинской проблемой мастурбация стала сравнительно поздно. До XVIII в. о вреде мастурбации для физического и психического здоровья практически никто не пишет.

Со времен Гиппократа врачи предупреждали о том, что чрезмерная сексуальная активность может быть опасна для здоровья. Но имелась в виду не мастурбация и не секс как таковой, а повышенный, сверхнормативный расход семенной жидкости.

Нидерландский врач Герман Бургаве (1668–1738) писал о последствиях избыточных семяизвержений: «Чрезмерное выделение семени вызывает усталость, слабость, обездвиженность, судороги, худобу, сухость, жар и боли в оболочках мозга, притупление чувств, особенно зрения, спинную сухотку, тупоумие и расстройства подобного рода».

Таким было одно из наиболее популярных экспертных мнений той эпохи – психике вредит значительное истощение запасов семени, а не сам процесс мастурбации. О мастурбации говорили преимущественно в моральном контексте как о грехе.

Представление о мастурбации начинает изменяться после публикации книги анонимного автора под названием «Онания». Первое издание книги на английском языке вышло около 1710–1712 гг. С появлением «Онании», по выражению американского историка Томаса Лакера, началась культурная история «современной мастурбации».

Впервые о мастурбации писали как о болезни, а некак о грехе. Предположительный автор «Онании» английский врач Джон Мартен стал первым, кто описал новую болезнь, предложив назвать ее в честь библейского Онана, который, строго говоря, не мастурбировал, а прерывал половой акт, чтобы предотвратить нежелательное зачатие.

Именно этот термин использовал швейцарский врач Самюэль Огюст Тиссо (1728–1797) в своем трактате об онанизме, впервые опубликованном в Лозанне в 1758 г. Книга Тюссо популяризовала идеи «Онании» и долгие годы оставалась основополагающей монографией о медицинском аспекте мастурбации.

Заявляя о том, что мастурбация вредит здоровью, Тиссо должен был объяснить, чем влияние мастурбации на организм отличается от того, что происходит с организмом во время полового акта. Тиссо соглашался с тем, что потеря семенной жидкости оказывает разрушительное действие на психику. Кроме того, секс и мастурбация рискованны из-за того, что приводят к повышению притока крови к мозгу: «Увеличением объема крови объясняется то, как эти излишества приводят к безумию. Количество крови, раздувающей нервы, ослабляет их, из-за чего ухудшается их способность сопротивляться впечатлениям, и в результате они дряхлеют».

Все это добавляется к плохим последствиям потери «жизненной жидкости». Представления об этой жидкости были весьма противоречивыми. С одной стороны, плохо, когда уменьшаются ее запасы, но с другой стороны, у семяизвержения может быть терапевтический эффект, о чем писал патриарх французской психиатрии Жан-Этьен Доминик Эскироль (1772–1840).

Окончание следует...

Со времен Гиппократа врачи предупреждали о том, что чрезмерная сексуальная активность может быть опасна для здоровья. Но имелась в виду не мастурбация и не секс как таковой, а повышенный, сверхнормативный расход семенной жидкости.

Нидерландский врач Герман Бургаве (1668–1738) писал о последствиях избыточных семяизвержений: «Чрезмерное выделение семени вызывает усталость, слабость, обездвиженность, судороги, худобу, сухость, жар и боли в оболочках мозга, притупление чувств, особенно зрения, спинную сухотку, тупоумие и расстройства подобного рода».

Таким было одно из наиболее популярных экспертных мнений той эпохи – психике вредит значительное истощение запасов семени, а не сам процесс мастурбации. О мастурбации говорили преимущественно в моральном контексте как о грехе.

Представление о мастурбации начинает изменяться после публикации книги анонимного автора под названием «Онания». Первое издание книги на английском языке вышло около 1710–1712 гг. С появлением «Онании», по выражению американского историка Томаса Лакера, началась культурная история «современной мастурбации».

Впервые о мастурбации писали как о болезни, а некак о грехе. Предположительный автор «Онании» английский врач Джон Мартен стал первым, кто описал новую болезнь, предложив назвать ее в честь библейского Онана, который, строго говоря, не мастурбировал, а прерывал половой акт, чтобы предотвратить нежелательное зачатие.

Именно этот термин использовал швейцарский врач Самюэль Огюст Тиссо (1728–1797) в своем трактате об онанизме, впервые опубликованном в Лозанне в 1758 г. Книга Тюссо популяризовала идеи «Онании» и долгие годы оставалась основополагающей монографией о медицинском аспекте мастурбации.

Заявляя о том, что мастурбация вредит здоровью, Тиссо должен был объяснить, чем влияние мастурбации на организм отличается от того, что происходит с организмом во время полового акта. Тиссо соглашался с тем, что потеря семенной жидкости оказывает разрушительное действие на психику. Кроме того, секс и мастурбация рискованны из-за того, что приводят к повышению притока крови к мозгу: «Увеличением объема крови объясняется то, как эти излишества приводят к безумию. Количество крови, раздувающей нервы, ослабляет их, из-за чего ухудшается их способность сопротивляться впечатлениям, и в результате они дряхлеют».

Все это добавляется к плохим последствиям потери «жизненной жидкости». Представления об этой жидкости были весьма противоречивыми. С одной стороны, плохо, когда уменьшаются ее запасы, но с другой стороны, у семяизвержения может быть терапевтический эффект, о чем писал патриарх французской психиатрии Жан-Этьен Доминик Эскироль (1772–1840).

Окончание следует...

Никто не мог толком объяснить, почему семяизвержение, с которого начинается зарождение новой жизни, вредит жизненным силам. Каким-то образом Тиссо подсчитал, что потеря 30 мл спермы наносит организму такой же урон, как и потеря 1,2 л крови. Это происходит только при мастурбации или всегда? Если все зависит от обстоятельств и трата спермы ради зачатия не опасна для здоровья, то как это объяснить с точки зрения физиологии, без отсылок к истории с библейским Онаном, который был наказан за небогоугодное использование семени?

У Тиссо объяснить не получилось, и он был вынужден спрятаться за богословский аргумент – такова воля Всевышнего.

Саму болезнь Тиссо описывал, настойчиво подчеркивая ее разрушительный, смертоносный характер. Пациент, у которого случался приступ поноса каждый раз после акта мастурбации, – это далеко не самый грустный клинический случай. Один из мастурбаторов, описанных Тиссо, довел себя до жутчайшего состояния: «Я увидел существо, которое меньше походило на живое существо, чем на труп, лежащее на соломе, тощее, бледное и грязное, издающее заразное зловоние; почти неспособное двигаться; водянистая бледноватая кровь текла из его носа; слюни постоянно текли изо рта; страдая от поноса, он испускал экскременты прямо в постель, не замечая этого; из него постоянно текла сперма; его воспаленные слезящиеся глаза омертвели до такой степени, что он не мог ими двигать; пульс был очень коротким, быстрым и частым; он с большим трудом дышал, усохнув почти до костей во всех частях тела, кроме ног, которые стали отёчными. Душевное расстройство было равным телесному; он был лишен мыслей и памяти, не мог связать двух фраз, не размышлял, не сокрушался о своей судьбе, не испытывал никаких других ощущений, кроме боли, которая возвращалась с каждым припадком, по крайней мере, каждый третий день».

Самюэль Огюст Тиссо и Жан-Жак Руссо (1712–1778) знали друг друга и переписывались. Французскому просветителю был близок проект Тиссо по медикализации морали. Медикализация – это описание проблемы, объяснение ее причин на языке медицины и предложение медицинского решения проблемы. Руссо считал, что культура довела человека до моральной деградации, а Тиссо винил развитие культуры: конкретно вытеснение физического труда интеллектуальным трудом и сидячий образ жизни – в физической деградации человека.

Идеализированный дикарь Руссо практически асексуален. Он слишком счастлив, чтобы мастурбировать. В романе «Эмиль» есть характерные антимастурбационные пассажи, например такой: «Было бы весьма опасно, если б он дал иное направление чувственности вашего воспитанника и научил его находить иные средства для ее удовлетворения; раз он узнает это заменяющее средство – он погиб. С той поры тело и сердце его будут вечно расслабленными; он будет носить в себе до могилы печальные результаты этой привычки, самой пагубной, какой только может подчиниться молодой человек».

Фрагмент из книги "Беспощадная психиатрия" уважаемого Дмитрия Филиппова

#история

#психиатрия

У Тиссо объяснить не получилось, и он был вынужден спрятаться за богословский аргумент – такова воля Всевышнего.

Саму болезнь Тиссо описывал, настойчиво подчеркивая ее разрушительный, смертоносный характер. Пациент, у которого случался приступ поноса каждый раз после акта мастурбации, – это далеко не самый грустный клинический случай. Один из мастурбаторов, описанных Тиссо, довел себя до жутчайшего состояния: «Я увидел существо, которое меньше походило на живое существо, чем на труп, лежащее на соломе, тощее, бледное и грязное, издающее заразное зловоние; почти неспособное двигаться; водянистая бледноватая кровь текла из его носа; слюни постоянно текли изо рта; страдая от поноса, он испускал экскременты прямо в постель, не замечая этого; из него постоянно текла сперма; его воспаленные слезящиеся глаза омертвели до такой степени, что он не мог ими двигать; пульс был очень коротким, быстрым и частым; он с большим трудом дышал, усохнув почти до костей во всех частях тела, кроме ног, которые стали отёчными. Душевное расстройство было равным телесному; он был лишен мыслей и памяти, не мог связать двух фраз, не размышлял, не сокрушался о своей судьбе, не испытывал никаких других ощущений, кроме боли, которая возвращалась с каждым припадком, по крайней мере, каждый третий день».

Самюэль Огюст Тиссо и Жан-Жак Руссо (1712–1778) знали друг друга и переписывались. Французскому просветителю был близок проект Тиссо по медикализации морали. Медикализация – это описание проблемы, объяснение ее причин на языке медицины и предложение медицинского решения проблемы. Руссо считал, что культура довела человека до моральной деградации, а Тиссо винил развитие культуры: конкретно вытеснение физического труда интеллектуальным трудом и сидячий образ жизни – в физической деградации человека.

Идеализированный дикарь Руссо практически асексуален. Он слишком счастлив, чтобы мастурбировать. В романе «Эмиль» есть характерные антимастурбационные пассажи, например такой: «Было бы весьма опасно, если б он дал иное направление чувственности вашего воспитанника и научил его находить иные средства для ее удовлетворения; раз он узнает это заменяющее средство – он погиб. С той поры тело и сердце его будут вечно расслабленными; он будет носить в себе до могилы печальные результаты этой привычки, самой пагубной, какой только может подчиниться молодой человек».

Фрагмент из книги "Беспощадная психиатрия" уважаемого Дмитрия Филиппова

#история

#психиатрия

Почему так трудно думать о войне?

Несколько лет назад я написал, что письмо Фрейда "Почему война?" содержит удивительно мало нового по сравнению с его тестом 17-летней давности на ту же тему. Альберто Лукетти на недавней конференции в Падуе взялся несколько оспорить эту мысль. Однако вступление к его докладу кое-что проясняет и в моем впечатлении:

"Девяносто лет назад именно Фрейд, в отсутствие своего корреспондента, который уже бежал в Соединенные Штаты, настоял на том, чтобы так были озаглавлены письмо к нему Альберта Эйнштейна и его ответ, — как минимум, позволяющий считать их перепиской. Как мы знаем, к Эйнштейну посредством Международного института интеллектуального сотрудничества обратился «Постоянный комитет по литературе и искусству» Лиги наций с предложением выбрать собеседника и тему, представляющую всеобщий интерес, чтобы обменятся соответствующими идеями. Эйнштейн назвал имя Фрейда, с которым познакомился пятью годами ранее, и предложил тему «Есть ли какой-то способ избавить человечество от угрозы войны?», в твердом личном убеждении, что «Неудача, несмотря на их очевидную искренность, всех усилий … достичь этой цели не оставляет нам никакой почвы для сомнений, что действуют мощные психологические факторы, которые парализуют эти усилия». Затем Эйнштейн спрашивал: «Возможно ли контролировать ментальную эволюцию человека так, чтобы он стал неприступным для психозов ненависти и деструктивности?»

Фрейд настоял на заглавии «Почему война?» вместо «Право и насилие», которым заменил предложенное Эйнштейном «Закон и власть», полагая слово «насилие» «более резким и жестким», если хочешь указать без притворства, о чем идет речь (в другом случае он упоминал о том, что важно не «уступать сначала на словах, а затем постепенно и по существу»). Фрейд даже утверждает, что заголовок «Право и насилие» «выглядит совершенно недостаточным. Я не могу его принять и чувствую себя обязанным требовать, чтобы «война» также появилась в названии».

Однако Фрейд непосредственно не упоминает тень войны, которая в те темные времена больше не была догоняющей угрозой, но уже бросала зловещие тени на будущее. В самом деле, у нас складывается впечатление, что Фрейд вещает с башни из слоновой кости, — как было упомянуто, — спрятавшись от внешней угрозы, укрывшись в своей лаборатории мысли, «повернувшись спиной к внешнему живому миру в настоящем ради прошлого и внутреннего мира» (P. Bion). Это впечатление также усиливается при сравнения с другим трудом о войне, датируемым весной 1915 года, «В духе времени о войне и смерти», который начинается с описания замешательства Фрейда:

Окончание следует...

Несколько лет назад я написал, что письмо Фрейда "Почему война?" содержит удивительно мало нового по сравнению с его тестом 17-летней давности на ту же тему. Альберто Лукетти на недавней конференции в Падуе взялся несколько оспорить эту мысль. Однако вступление к его докладу кое-что проясняет и в моем впечатлении:

"Девяносто лет назад именно Фрейд, в отсутствие своего корреспондента, который уже бежал в Соединенные Штаты, настоял на том, чтобы так были озаглавлены письмо к нему Альберта Эйнштейна и его ответ, — как минимум, позволяющий считать их перепиской. Как мы знаем, к Эйнштейну посредством Международного института интеллектуального сотрудничества обратился «Постоянный комитет по литературе и искусству» Лиги наций с предложением выбрать собеседника и тему, представляющую всеобщий интерес, чтобы обменятся соответствующими идеями. Эйнштейн назвал имя Фрейда, с которым познакомился пятью годами ранее, и предложил тему «Есть ли какой-то способ избавить человечество от угрозы войны?», в твердом личном убеждении, что «Неудача, несмотря на их очевидную искренность, всех усилий … достичь этой цели не оставляет нам никакой почвы для сомнений, что действуют мощные психологические факторы, которые парализуют эти усилия». Затем Эйнштейн спрашивал: «Возможно ли контролировать ментальную эволюцию человека так, чтобы он стал неприступным для психозов ненависти и деструктивности?»

Фрейд настоял на заглавии «Почему война?» вместо «Право и насилие», которым заменил предложенное Эйнштейном «Закон и власть», полагая слово «насилие» «более резким и жестким», если хочешь указать без притворства, о чем идет речь (в другом случае он упоминал о том, что важно не «уступать сначала на словах, а затем постепенно и по существу»). Фрейд даже утверждает, что заголовок «Право и насилие» «выглядит совершенно недостаточным. Я не могу его принять и чувствую себя обязанным требовать, чтобы «война» также появилась в названии».

Однако Фрейд непосредственно не упоминает тень войны, которая в те темные времена больше не была догоняющей угрозой, но уже бросала зловещие тени на будущее. В самом деле, у нас складывается впечатление, что Фрейд вещает с башни из слоновой кости, — как было упомянуто, — спрятавшись от внешней угрозы, укрывшись в своей лаборатории мысли, «повернувшись спиной к внешнему живому миру в настоящем ради прошлого и внутреннего мира» (P. Bion). Это впечатление также усиливается при сравнения с другим трудом о войне, датируемым весной 1915 года, «В духе времени о войне и смерти», который начинается с описания замешательства Фрейда:

Окончание следует...

«Захваченные неразберихой военного времени, односторонне осведомленные, находясь слишком близко к большим изменениям, которые уже произошли или начинают происходить, и не чуя формирующегося будущего, мы сами затрудняемся сказать, каково значение впечатлений, которые на нас наваливаются, ценность суждений, которые мы создаем. Мы не можем не чувствовать, что ни одно событие никогда еще настолько не разрушало ценные общие достояния человечества, не сбивало с толку так много самых ясных умов, так основательно не принижало самое высокое. Даже наука потеряла свою бесстрастную объективность». В конце того же самого 1915 года Фрейд писал одному из своих корреспондентов: «… если вы теперь посмотрите, что происходит на этой войне, — жестокости и несправедливости, за которые ответственны самые цивилизованные нации, как по-разному они судят о собственных лжи и злодеяниях и о лжи и злодеяниях своих врагов, и господствующее общее отсутствие понимания».

Более того, в той же работе 1915 года Фрейд писал о «душевном страдании, испытываемом гражданским населением, страдании, с которым так трудно бороться», тогда как бойцы стали «шестеренками в огромной машине войны», которая, будучи запущена, далее действует по собственному усмотрению. Среди всего прочего боль причиняют разочарование цивилизацией, которая не преодолела варварства, и навязанная перемена в отношении к смерти, отрицать которую больше невозможно.

Похоже, ничего такого не обнаруживается в письме «Почему война?» Здесь Фрейд заявляет о своей некомпетентности: то, что он мог бы сказать как «филантроп», уже сказано Эйнштейном: «Но хотя вы забрали ветер из моих парусов, я буду рад следовать в вашем кильватере». В самом деле, Фрейд кажется неуверенным в своей способности предложить именно психоаналитическое рассуждение, и с самого начала просит прощения: «Извините меня, если далее я буду повторять хорошо известное и общепринятое так, будто это нечто новое». Более того, он выражал свое недовольство Эйтингону даже до начала переписки. «Я не рассчитываю получить за это Нобелевскую премию мира», и когда эта переписка завершилась, говорил о ней как о «скучной и бесплодной так называемой дискуссии с Эйнштейном»".

Источник: Психоанализ и мир

#история

#психоанализ

Более того, в той же работе 1915 года Фрейд писал о «душевном страдании, испытываемом гражданским населением, страдании, с которым так трудно бороться», тогда как бойцы стали «шестеренками в огромной машине войны», которая, будучи запущена, далее действует по собственному усмотрению. Среди всего прочего боль причиняют разочарование цивилизацией, которая не преодолела варварства, и навязанная перемена в отношении к смерти, отрицать которую больше невозможно.

Похоже, ничего такого не обнаруживается в письме «Почему война?» Здесь Фрейд заявляет о своей некомпетентности: то, что он мог бы сказать как «филантроп», уже сказано Эйнштейном: «Но хотя вы забрали ветер из моих парусов, я буду рад следовать в вашем кильватере». В самом деле, Фрейд кажется неуверенным в своей способности предложить именно психоаналитическое рассуждение, и с самого начала просит прощения: «Извините меня, если далее я буду повторять хорошо известное и общепринятое так, будто это нечто новое». Более того, он выражал свое недовольство Эйтингону даже до начала переписки. «Я не рассчитываю получить за это Нобелевскую премию мира», и когда эта переписка завершилась, говорил о ней как о «скучной и бесплодной так называемой дискуссии с Эйнштейном»".

Источник: Психоанализ и мир

#история

#психоанализ

Самооценка это восприятие себя, своей жизни, сути, личности и цельности сквозь призму двух основных критериев.

1. Каких результатов я добиваюсь (в школе, на работе, в личной жизни)? Когда я получаю то, что хочу (и избегаю того, что мне не нужно), то говорю себе: это хорошо.

И вроде бы все правильно.

Но! Я при этом оцениваю и себя - как хорошего человека, достигшего успеха. Если же я терплю неудачу и не добиваюсь той или иной цели, то определяю это как нечто плохое, а значит, и сам становлюсь плохим.

2. Как я взаимодействую с людьми?

Если отношения с другими влияют на мою самооценку, то, когда я им нравлюсь и получаю их одобрение, расцениваю это положительно, а себя считаю хорошим и достойным человеком.

В противном случае особенно если речь идет об отсутствии одобрения со стороны людей, мнение которых считаю авторитетным, - я воспринимаю свои действия и самого себя как недостойного.

На первый взгляд, все просто, но именно здесь и кроется подвох.

Людям свойственно ошибаться. Никому не удается избежать неудач на работе или в личной жизни.

Так что высокая самооценка носит в лучшем случае временный характер.

Предположим, сейчас я на высоте, но где гарантии, что в следующий момент я не оступлюсь и не полечу кубарем вниз?

Что еще хуже, если я считаю, что моя ценность зависит от моего успеха, то начинаю стремиться к нему с нездоровым рвением.

Страстное желание добиться победы любой ценой часто мешает справляться с жизненными задачами и приводит к ошибкам.

Тяжелый случай.

Окончание следует...

1. Каких результатов я добиваюсь (в школе, на работе, в личной жизни)? Когда я получаю то, что хочу (и избегаю того, что мне не нужно), то говорю себе: это хорошо.

И вроде бы все правильно.

Но! Я при этом оцениваю и себя - как хорошего человека, достигшего успеха. Если же я терплю неудачу и не добиваюсь той или иной цели, то определяю это как нечто плохое, а значит, и сам становлюсь плохим.

2. Как я взаимодействую с людьми?

Если отношения с другими влияют на мою самооценку, то, когда я им нравлюсь и получаю их одобрение, расцениваю это положительно, а себя считаю хорошим и достойным человеком.

В противном случае особенно если речь идет об отсутствии одобрения со стороны людей, мнение которых считаю авторитетным, - я воспринимаю свои действия и самого себя как недостойного.

На первый взгляд, все просто, но именно здесь и кроется подвох.

Людям свойственно ошибаться. Никому не удается избежать неудач на работе или в личной жизни.

Так что высокая самооценка носит в лучшем случае временный характер.

Предположим, сейчас я на высоте, но где гарантии, что в следующий момент я не оступлюсь и не полечу кубарем вниз?

Что еще хуже, если я считаю, что моя ценность зависит от моего успеха, то начинаю стремиться к нему с нездоровым рвением.

Страстное желание добиться победы любой ценой часто мешает справляться с жизненными задачами и приводит к ошибкам.

Тяжелый случай.

Окончание следует...

Выходит, потребность в высокой самооценке сводит шансы ее получить практически к нулю, какие бы усилия мы ни прилагали.

Счастливое исключение могли бы составить те, у кого совсем нет недостатков, но таких людей не бывает...

Как утверждал Коржибски, не нужно отождествлять себя со своим поведением.

Каждый из нас совершает тысячи и тысячи разных поступков: хороших, плохих и нейтральных.

Обращаясь к себе, будем точны в формулировках:

«Определенно, этот поступок благовидный или нелицеприятный не совершал сам себя.

Я признаю, что именно я совершил его. Это не последний раз, когда я поступаю таким образом: ведь во мне много достоинств и много недостатков.

Но я не являюсь моими поступками; я всего лишь человек, который ведет себя хорошо или плохо».

Так, и никак иначе. Можно анализировать, к чему приводят наши мысли, чувства, амбиции, не давая оценку всей своей сущности.

Потому что это невозможно - мы постоянно меняемся. Никто из нас не стоит на месте. Мы растем, развиваемся, двигаемся вперед и назад. Почему? Потому что мы так устроены...

Если говорить простым языком:

«Я принимаю себя целиком со всеми недостатками. Жаль, что я несовершенен, но я та кой, какой есть. И так и должно быть. Оценивая себя как не достойного, я поступаю неразумно, а значит, опять совершаю ошибку. Со мной все в порядке, потому что именно так я себя воспринимаю. Точнее будет сказать, что я человек, в характере которого есть много хороших и много плохих черт. И оценивать я буду их - какими бы они ни были, - но не себя».

Альберт Эллис. Вредная самооценка. Не дай себя обмануть (2005)

#психотерапия

#психология

#рэпт

Счастливое исключение могли бы составить те, у кого совсем нет недостатков, но таких людей не бывает...

Как утверждал Коржибски, не нужно отождествлять себя со своим поведением.

Каждый из нас совершает тысячи и тысячи разных поступков: хороших, плохих и нейтральных.

Обращаясь к себе, будем точны в формулировках:

«Определенно, этот поступок благовидный или нелицеприятный не совершал сам себя.

Я признаю, что именно я совершил его. Это не последний раз, когда я поступаю таким образом: ведь во мне много достоинств и много недостатков.

Но я не являюсь моими поступками; я всего лишь человек, который ведет себя хорошо или плохо».

Так, и никак иначе. Можно анализировать, к чему приводят наши мысли, чувства, амбиции, не давая оценку всей своей сущности.

Потому что это невозможно - мы постоянно меняемся. Никто из нас не стоит на месте. Мы растем, развиваемся, двигаемся вперед и назад. Почему? Потому что мы так устроены...

Если говорить простым языком:

«Я принимаю себя целиком со всеми недостатками. Жаль, что я несовершенен, но я та кой, какой есть. И так и должно быть. Оценивая себя как не достойного, я поступаю неразумно, а значит, опять совершаю ошибку. Со мной все в порядке, потому что именно так я себя воспринимаю. Точнее будет сказать, что я человек, в характере которого есть много хороших и много плохих черт. И оценивать я буду их - какими бы они ни были, - но не себя».

Альберт Эллис. Вредная самооценка. Не дай себя обмануть (2005)

#психотерапия

#психология

#рэпт

«...Смерть каждого Человека умаляет и меня,

ибо я един со всем Человечеством,

а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;

он звонит и по Тебе».

Джон Донн (1572-1631)

Удивительно конечно увидеть бессмертные слова Джона Донна в названии научной статьи. Тем не менее тема весьма важная и актуальная, дело в том, что психопатология является фактором риска ускоренного биологического старения и ранней смерти.

Среди всех психиатрических диагнозов, больше всего доказательств сокращения жизни было получено для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), клинической депрессии (БДР), тревожного расстройства, антисоциального расстройства, расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и никотиновой зависимости.

Учёные использовали биомаркер эпигенетического старения (т.н. «эпигенетические часы») на основе метилирования ДНК «GrimAge», а также другие биомаркеры, плюс тесты на нейрокогнитивное функционирование и измерили толщину коры ГМ.

Метилирование ДНК является инструментом для изучения процесса старения, этот молекулярный маркер, может связать старение с факторами окружающей среды и генетическими факторами.

Исследование показало, что индекс метилирования GrimAge у военнослужащих, подвергшихся травматизации был повышен и связан с другими неблагоприятными клиническими исходами, включая изменения в системах воспаления, а также с показателями невропатологии, такими как истончение коры и снижение когнитивных функций.

Источник: https://www.nature.com/articles/s41398-022-02164-w

#психопатология

#травма

#птср

ибо я един со всем Человечеством,

а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол;

он звонит и по Тебе».

Джон Донн (1572-1631)

Удивительно конечно увидеть бессмертные слова Джона Донна в названии научной статьи. Тем не менее тема весьма важная и актуальная, дело в том, что психопатология является фактором риска ускоренного биологического старения и ранней смерти.

Среди всех психиатрических диагнозов, больше всего доказательств сокращения жизни было получено для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), клинической депрессии (БДР), тревожного расстройства, антисоциального расстройства, расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и никотиновой зависимости.

Учёные использовали биомаркер эпигенетического старения (т.н. «эпигенетические часы») на основе метилирования ДНК «GrimAge», а также другие биомаркеры, плюс тесты на нейрокогнитивное функционирование и измерили толщину коры ГМ.

Метилирование ДНК является инструментом для изучения процесса старения, этот молекулярный маркер, может связать старение с факторами окружающей среды и генетическими факторами.

Исследование показало, что индекс метилирования GrimAge у военнослужащих, подвергшихся травматизации был повышен и связан с другими неблагоприятными клиническими исходами, включая изменения в системах воспаления, а также с показателями невропатологии, такими как истончение коры и снижение когнитивных функций.

Источник: https://www.nature.com/articles/s41398-022-02164-w

#психопатология

#травма

#птср

Nature

For whom the bell tolls: psychopathological and neurobiological correlates of a DNA methylation index of time-to-death

Translational Psychiatry - For whom the bell tolls: psychopathological and neurobiological correlates of a DNA methylation index of time-to-death

Почему [для многих людей] важно то, что написано [у них] на трусах? Будь то Calvin Klein, HUGO BOSS, Diesel или Dolce & Gabbana?

Потому что все эти Calvin Klein, HUGO BOSS, Diesel, Dolce & Gabbana – всего лишь одни из Имен Отца.

#психоанализ

#лакан

Потому что все эти Calvin Klein, HUGO BOSS, Diesel, Dolce & Gabbana – всего лишь одни из Имен Отца.

#психоанализ

#лакан

...Первая антимастурбационная книга Нового времени («Онания» Томаса Лакера), впоследствии много раз переиздававшаяся, распространялась вместе с рекламными материалами разного рода чудодейственных средств от мастурбации.

Мастурбация как болезнь возникает вместе с лекарствами от этой болезни.

Напрашивается трактовка в духе Фуко: инстанции власти фабрикуют желание, чтобы появился новый локус контроля. Сначала придумывается лекарство, а потом запускается маркетинговая кампания, цель которой убедить потенциальных покупателей в том, что им нужно лечиться от страшной болезни.

«Без бурно развивающейся торговли книгами и лекарствами и без мотива наживы, онанизма, как мы его знаем, не существовало бы», – пишет Лакер.

В XIX в. медицинские книги тонули в море промоматериалов целителей и продавцов эликсиров от всех болезней. Мастурбацию, точнее лечение от мастурбации, популяризировали в первую очередь не врачи, а бизнесмены, правильно понявшие запрос времени. Параллельно с ними войну с мастурбацией вели представители общественных организаций наподобие трезвеннических обществ, боровшихся с пьянством. Они делали акцент на моральной стороне вопроса, не только на религиозных понятиях греха и покаяния, но и на созвучной викторианскому морализму идее добродетельного самоконтроля и самодисциплины.

Фрагмент из книги "Беспощадная психиатрия" уважаемого Дмитрия Филиппова

#история

#психиатрия

Мастурбация как болезнь возникает вместе с лекарствами от этой болезни.

Напрашивается трактовка в духе Фуко: инстанции власти фабрикуют желание, чтобы появился новый локус контроля. Сначала придумывается лекарство, а потом запускается маркетинговая кампания, цель которой убедить потенциальных покупателей в том, что им нужно лечиться от страшной болезни.

«Без бурно развивающейся торговли книгами и лекарствами и без мотива наживы, онанизма, как мы его знаем, не существовало бы», – пишет Лакер.

В XIX в. медицинские книги тонули в море промоматериалов целителей и продавцов эликсиров от всех болезней. Мастурбацию, точнее лечение от мастурбации, популяризировали в первую очередь не врачи, а бизнесмены, правильно понявшие запрос времени. Параллельно с ними войну с мастурбацией вели представители общественных организаций наподобие трезвеннических обществ, боровшихся с пьянством. Они делали акцент на моральной стороне вопроса, не только на религиозных понятиях греха и покаяния, но и на созвучной викторианскому морализму идее добродетельного самоконтроля и самодисциплины.

Фрагмент из книги "Беспощадная психиатрия" уважаемого Дмитрия Филиппова

#история

#психиатрия

Драма психоза, как отметили многие психоаналитики, в отсутствии у психотической речи авторства, т.е. речь не присвоена субъектом.

В связи с этим, важнейшей задачей анализа становится конструирование рамок, где появится возможность создать из речи объект, который можно было бы разделить с другим, где будет обнаружено нечто, принадлежащее субъекту, и где способно родиться собственное изобретение субъекта как уникальный способ коммуникации и интеграции в социальное пространство.

Бред рассматривается психоаналитиками как попытка репарации психической реальности, как возможность «выплеснуть» наслаждение и одновременно положить ему некоторые границы.

Таким образом, бред оказывается попыткой излечения. Пациентом психотической структуры руководит не фантазм, а фикция, но есть возможность дискурса, который способен произвести субъекта.

Сочетание бреда с творческим актом дает возможность удержаться в реальности и сохраняет пациента от декомпенсации и разрушения.

Текст: Кривуля Н.В.

#психоанализ

#психоз

#бред_или_смерть

В связи с этим, важнейшей задачей анализа становится конструирование рамок, где появится возможность создать из речи объект, который можно было бы разделить с другим, где будет обнаружено нечто, принадлежащее субъекту, и где способно родиться собственное изобретение субъекта как уникальный способ коммуникации и интеграции в социальное пространство.

Бред рассматривается психоаналитиками как попытка репарации психической реальности, как возможность «выплеснуть» наслаждение и одновременно положить ему некоторые границы.

Таким образом, бред оказывается попыткой излечения. Пациентом психотической структуры руководит не фантазм, а фикция, но есть возможность дискурса, который способен произвести субъекта.

Сочетание бреда с творческим актом дает возможность удержаться в реальности и сохраняет пациента от декомпенсации и разрушения.

Текст: Кривуля Н.В.

#психоанализ

#психоз

#бред_или_смерть

«В психиатрической больнице фактическими хозяевами является младший обслуживающий персонал: санитары, сестры, надзиратели. Это своего рода клан, и если с ними не поладить — убьют, замучают. Врачи никогда не вмешиваются в эти дела и целиком полагаются на сообщения медсестер.

Первые месяца два в психиатрической больнице самые важные. Устанавливается определенная репутация, которую потом трудно изменить. Сестры, ленясь наблюдать за больными, изо дня в день пишут затем примерно одно и то же, переписывая с прошлых записей, поэтому нужно суметь убедить их с самого начала, что ты здоровый, со всеми поладить. И если это удалось — потом легче».

(В. Буковский, «И возвращается ветер…»).

Психиатрия – особая область здравоохранения, которая всегда нуждается в общественном контроле.

Безусловно, психиатрия необходима обществу как система помощи людям с психическими расстройствами, но само ее устройство и сами по себе особенности психиатрического знания как раздела медицины с присущим психиатрической диагностике неизбежным субъективизмом создают почву для подавления людей и злоупотребления их правами.

События, которые происходят с Рэндлом Патриком Макмерфи в великом кино Милоша Формана – художественный вымысел Кена Кизи и сценаристов, но такие истории могут происходить где угодно, если система закрыта.

Такая же закрытость свойственна тюрьмам, и недаром правила жизни пациентов психиатрических больниц изрядно напоминают правила жизни в тюрьме.

Двери психиатрических и наркологических больниц, психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с нарушениями развития должны быть постоянно открыты для контроля общественными организациями – только таким способом можно предотвратить кромешный ад, в который может превратиться и нередко превращается жизнь людей в этих заведениях.

А психоневрологический интернат в нашей стране сейчас – это почти всегда билет в один конец. И никто из моих коллег-психиатров, к сожалению, не делает так много, как это делают общественники, для того, чтобы невозможное и недопустимое для цивилизованной страны положение дел наконец изменилось.

Текст профессора Юрия Сиволапа (с небольшим сокращением).

#психиатрия

Первые месяца два в психиатрической больнице самые важные. Устанавливается определенная репутация, которую потом трудно изменить. Сестры, ленясь наблюдать за больными, изо дня в день пишут затем примерно одно и то же, переписывая с прошлых записей, поэтому нужно суметь убедить их с самого начала, что ты здоровый, со всеми поладить. И если это удалось — потом легче».

(В. Буковский, «И возвращается ветер…»).

Психиатрия – особая область здравоохранения, которая всегда нуждается в общественном контроле.

Безусловно, психиатрия необходима обществу как система помощи людям с психическими расстройствами, но само ее устройство и сами по себе особенности психиатрического знания как раздела медицины с присущим психиатрической диагностике неизбежным субъективизмом создают почву для подавления людей и злоупотребления их правами.

События, которые происходят с Рэндлом Патриком Макмерфи в великом кино Милоша Формана – художественный вымысел Кена Кизи и сценаристов, но такие истории могут происходить где угодно, если система закрыта.

Такая же закрытость свойственна тюрьмам, и недаром правила жизни пациентов психиатрических больниц изрядно напоминают правила жизни в тюрьме.

Двери психиатрических и наркологических больниц, психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с нарушениями развития должны быть постоянно открыты для контроля общественными организациями – только таким способом можно предотвратить кромешный ад, в который может превратиться и нередко превращается жизнь людей в этих заведениях.

А психоневрологический интернат в нашей стране сейчас – это почти всегда билет в один конец. И никто из моих коллег-психиатров, к сожалению, не делает так много, как это делают общественники, для того, чтобы невозможное и недопустимое для цивилизованной страны положение дел наконец изменилось.

Текст профессора Юрия Сиволапа (с небольшим сокращением).

#психиатрия

Выбор травматика

Вот так держишься... держишься... И вдруг понимаешь, что держаться больше не за что.

Мне невероятно трудно нынче даётся то, что раньше давалось легко. Я могла часами выслушивать самые жуткие рассказы из детства, и не сливаться при этом с бессилием яростью и отчаянием.

Думаю, в моём случае, это происходило потому, что ничего похожего у меня а опыте не было.

О чем я?

Я о безусловной власти родителей над детьми.

Можно бить, издеваться, унижать, ограничивать ребёнка в самом необходимом, но до поры до времени он никуда от мамы с папой не денется.

Ну а поскольку инстинкт самосохранения - базовый, то психика сделает один из двух отвратительных выборов.

Первый - наиболее вероятный, поскольку взрослые сильнее, выжить любой ценой, заплатив за это уровнем витальности и чувством собственного достоинства. Это выбор травматика.

Второй - эксклюзивный, для избранных стеничных, переплюнуть насильника в его способности давить и унижать, и тем самым, сохранить, а зачастую и приумножить витальность ( выбор пограничника).

Я и раньше об этом знала, но - в теории.

А сейчас я на своей шкуре ощутила, что значит быть ребёнком абьюзивного родителя, и что значит не иметь хорошего выбора.

Мой выбор, разумеется, выбор травматика.

Текст со страницы Анны Забелоцкой.

#психотерапия

Вот так держишься... держишься... И вдруг понимаешь, что держаться больше не за что.

Мне невероятно трудно нынче даётся то, что раньше давалось легко. Я могла часами выслушивать самые жуткие рассказы из детства, и не сливаться при этом с бессилием яростью и отчаянием.

Думаю, в моём случае, это происходило потому, что ничего похожего у меня а опыте не было.

О чем я?

Я о безусловной власти родителей над детьми.

Можно бить, издеваться, унижать, ограничивать ребёнка в самом необходимом, но до поры до времени он никуда от мамы с папой не денется.

Ну а поскольку инстинкт самосохранения - базовый, то психика сделает один из двух отвратительных выборов.

Первый - наиболее вероятный, поскольку взрослые сильнее, выжить любой ценой, заплатив за это уровнем витальности и чувством собственного достоинства. Это выбор травматика.

Второй - эксклюзивный, для избранных стеничных, переплюнуть насильника в его способности давить и унижать, и тем самым, сохранить, а зачастую и приумножить витальность ( выбор пограничника).

Я и раньше об этом знала, но - в теории.

А сейчас я на своей шкуре ощутила, что значит быть ребёнком абьюзивного родителя, и что значит не иметь хорошего выбора.

Мой выбор, разумеется, выбор травматика.

Текст со страницы Анны Забелоцкой.

#психотерапия

...Следует помнить, что психическая реальность индивида построена вокруг одного элемента, являющегося для нее базовым – условно, говоря, это то, что мы именуем фантазмом. Исключение, разрушение фантазма или его пресечение способно принципиально изменить и организацию психической реальности, как таковой – чему, собственно говоря, и способствует психоанализ, при этом, однако, делая этот процесс условно «поступательным».

Другими словами, упростим: структура реальности человека держится вокруг единого элемента, чье исчезновение способно разрушить и привычный уклад мира невротика.

Следовательно, реальность уже по определению не может претендовать на всеобъемлемость и универсальность, так как она исходит (пульсирует, порождает «волны» реальности) из одного единственного элемента.

Впрочем, есть примеры и обратные этому, когда появление одного нового «элемента» приводило к изменению реальности – многочисленные истории о призраках и вампирах, дошедшие до нас со страниц работ, например, преподобного Монтегю Саммерса, вызывающие ужас у своих наблюдателей; герои Лавкрафта, сходящие с ума после столкновения со сверхъестественным ужасом из глубин космоса; наконец, герой произведения «Градива» Йенсена – Норберт Ханольд, о котором пишет в своей работе Фрейд, иллюзии которого возникают благодаря походке Градивы-Цое. Казалось бы, все три примера – свидетельства вторжения внешнего в привычную реальность «Я».

Однако, вернемся к логике нашей аргументации, свидетельствующей о том, что все внешнее является таковым лишь по отношению к нашему «Я»; следовательно - и лавкрафтовские ужасы, и походка Градивы – являются частью внутренней, бессознательной действительности, действительности по-настоящему нам неизвестной и непонятой, что в целом, подтверждает и сам Фрейд говоря, например о связи походки Градивы и вытесненном Ханольдом «воспоминания о детском общении с красиво двигающейся девочкой» , т.е. фактически, Градива пришла изнутри психики самого героя.

Текст Дмитрий Лобачев.

#психоанализ

Другими словами, упростим: структура реальности человека держится вокруг единого элемента, чье исчезновение способно разрушить и привычный уклад мира невротика.

Следовательно, реальность уже по определению не может претендовать на всеобъемлемость и универсальность, так как она исходит (пульсирует, порождает «волны» реальности) из одного единственного элемента.

Впрочем, есть примеры и обратные этому, когда появление одного нового «элемента» приводило к изменению реальности – многочисленные истории о призраках и вампирах, дошедшие до нас со страниц работ, например, преподобного Монтегю Саммерса, вызывающие ужас у своих наблюдателей; герои Лавкрафта, сходящие с ума после столкновения со сверхъестественным ужасом из глубин космоса; наконец, герой произведения «Градива» Йенсена – Норберт Ханольд, о котором пишет в своей работе Фрейд, иллюзии которого возникают благодаря походке Градивы-Цое. Казалось бы, все три примера – свидетельства вторжения внешнего в привычную реальность «Я».

Однако, вернемся к логике нашей аргументации, свидетельствующей о том, что все внешнее является таковым лишь по отношению к нашему «Я»; следовательно - и лавкрафтовские ужасы, и походка Градивы – являются частью внутренней, бессознательной действительности, действительности по-настоящему нам неизвестной и непонятой, что в целом, подтверждает и сам Фрейд говоря, например о связи походки Градивы и вытесненном Ханольдом «воспоминания о детском общении с красиво двигающейся девочкой» , т.е. фактически, Градива пришла изнутри психики самого героя.

Текст Дмитрий Лобачев.

#психоанализ

ИТАК, САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

1. Депрессия матери и ребенок https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8583

2. Фрейд и коммунист https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8584

3. Как мастурбация стала "болезнью". Начало тут https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8585

4. Почему трудно думать о войне? https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8587

5. Про самооценку https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8589

6. Про сокращение жизни у пациентов с ПТСР https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8591

7. Имя на трусах https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8592

8. Дилемма психотика: бред или смерть https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8594

Как Вы видите, на канале нет рекламы, «партнёрских постов» и прочего дерьма в виде популярной психологии (отношений, секса, как стать любимой и пр.).

Я не продаю и не покупаю рекламу и к рекламе от Дурова я, понятное дело, не имею никакого отношения; расценить её как мои персональные рекомендации нецелесообразно.

«Клинический психоанализ» – это просветительский проект, который опирается на Вашу поддержку и реализуется благодаря моему интересу (в свободное от основной работы время).

Если Вам нравится канал, то порекомендуете его пожалуйста всем тем хорошим людям, которые Вас окружают. Например, Вы можете поделиться этим постом (но это совсем не обязательно конечно).

1. Депрессия матери и ребенок https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8583

2. Фрейд и коммунист https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8584

3. Как мастурбация стала "болезнью". Начало тут https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8585

4. Почему трудно думать о войне? https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8587

5. Про самооценку https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8589

6. Про сокращение жизни у пациентов с ПТСР https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8591

7. Имя на трусах https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8592

8. Дилемма психотика: бред или смерть https://t.me/clinicalpsychoanalysis/8594

Как Вы видите, на канале нет рекламы, «партнёрских постов» и прочего дерьма в виде популярной психологии (отношений, секса, как стать любимой и пр.).

Я не продаю и не покупаю рекламу и к рекламе от Дурова я, понятное дело, не имею никакого отношения; расценить её как мои персональные рекомендации нецелесообразно.

«Клинический психоанализ» – это просветительский проект, который опирается на Вашу поддержку и реализуется благодаря моему интересу (в свободное от основной работы время).

Если Вам нравится канал, то порекомендуете его пожалуйста всем тем хорошим людям, которые Вас окружают. Например, Вы можете поделиться этим постом (но это совсем не обязательно конечно).

Telegram

Клинический психоанализ

Исследование одной строкой.

Дети матерей страдающих даже от лёгкой формы послеродовой депрессии не требующей лечения, обнаруживают признаки задержки речевого развития.

Источник:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2796564

#депрессия

Дети матерей страдающих даже от лёгкой формы послеродовой депрессии не требующей лечения, обнаруживают признаки задержки речевого развития.

Источник:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2796564

#депрессия

Налтрексон препарат зарегистрированный для лечения опиоидной и алкогольной зависимости (он уменьшает крейвинг и сокращает вероятность рецидива) в настоящее время рассматривается как перспективный препарат для лечения последствий после перенесённой коронавирусной инфекции (т.н. long-covid).

Примерно год назад ВОЗ официально признал существование

посткоронавирусного синдрома, который обычно развивается через 3 месяца после заболевания COVID-19 и длятся не менее 2 месяцев.

Он характеризуется утомляемостью, одышкой и ухудшением когнитивных функций деятельности («мозговой туман»). Другие симптомы могут включать в себя: головокружение, головную боль, учащенное сердцебиение, боль в груди, лихорадку, потерю вкуса или обоняния, боли в суставах или мышцах, признаки депрессии и тревожного расстройства.

Эти симптомы также могут меняться с течением времени, состояние пациента может со временем как улучшаться так и ухудшаться.

Препарат налтрексон, помимо блокады опиоидных рецепторов в мозге, ещё обладает и уникальными противовоспалительными свойствами.

Дозировка в 1-4,5 мг (примерно в 13 раз меньше разовой дозы обычно используемой при лечении зависимости (50 мг в одной стандартной таблетке)) оказала на пациентов с пост-COVID-19 синдромом благоприятный эффект при приёме на протяжении двух-трех месяцев.

Несомненным достоинством налтрексона является его доступность, низкая цена и то, что в предыдущих исследованиях он был многократно изучен на предмет переносимости и побочных эффектов.

Источник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9250701/

#коронавирус

#лекарство

Примерно год назад ВОЗ официально признал существование

посткоронавирусного синдрома, который обычно развивается через 3 месяца после заболевания COVID-19 и длятся не менее 2 месяцев.

Он характеризуется утомляемостью, одышкой и ухудшением когнитивных функций деятельности («мозговой туман»). Другие симптомы могут включать в себя: головокружение, головную боль, учащенное сердцебиение, боль в груди, лихорадку, потерю вкуса или обоняния, боли в суставах или мышцах, признаки депрессии и тревожного расстройства.

Эти симптомы также могут меняться с течением времени, состояние пациента может со временем как улучшаться так и ухудшаться.

Препарат налтрексон, помимо блокады опиоидных рецепторов в мозге, ещё обладает и уникальными противовоспалительными свойствами.

Дозировка в 1-4,5 мг (примерно в 13 раз меньше разовой дозы обычно используемой при лечении зависимости (50 мг в одной стандартной таблетке)) оказала на пациентов с пост-COVID-19 синдромом благоприятный эффект при приёме на протяжении двух-трех месяцев.

Несомненным достоинством налтрексона является его доступность, низкая цена и то, что в предыдущих исследованиях он был многократно изучен на предмет переносимости и побочных эффектов.

Источник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9250701/

#коронавирус

#лекарство

PubMed Central (PMC)

Safety and efficacy of low dose naltrexone in a long covid cohort; an interventional pre-post study

Up to 37.7% of patients experience symptoms beyond 12 weeks after infection with SARS-CoV-2. To date care for people with long covid has centred around multidisciplinary rehabilitation, self care and self pacing. No pharmacotherapy has been shown to be ...

Аддиктивные нарушения часто концептуализируются как расстройства, связанные с дезадаптивным научением, загруженным в память.

В процессе повторных употреблений ПАВ, по мере постепенного усиления автоматизированной реакции, связанной с побуждениями, происходит соответствующее ослабление неавтоматизированных связанных с самоконтролем процессов, направленных на подавление импульсов.

В теории систему рассматривают как двухуровневую, имеющую имплицитные и эксплицитные механизмы функционирования.

Имплицитная (неявная) когнитивная система, основанная на обучении и памяти, включает

(1) автоматизированные процессы и

(2) процессы, управляемые

стимулами.

Эксплицитная система подразделяется на

(1) метапознание (самосознание и рефлексивное мышление), которое определяется субъективными процессами, и

(2) исполнительную функцию, представленную умственными процессами, необходимыми для планирования, исполнения и мониторинга целенаправленного поведения.

В основе компульсивного механизма зависимости лежит постепенное усиление связанной с побуждениями и управляемой ключевыми стимулами имплицитной реакции при одновременном подавлении когнитивных процессов, обеспечивающих функцию исполнительного контроля.

Таким образом, автоматизированные процессы нарушают метакогнитивное самосознание, препятствуя рациональному мышлению в отношении последствий употребления ПАВ.

Было установлено, что неадаптивные мотивирующие воспоминания, связывающие ключевые стимулы с аддиктивными реализациями, формируются в процессе множественных подкреплений и сопровождаются аберрантной нейроадаптацией

мезокортиколимбической системы вознаграждения.

Такие воспоминания устойчивы к исчезновению, однако механизмы пластичности памяти, связанные с её реактивацией, открывают возможность модификации устоявшихся (долговременных) воспоминаний.

Сами же эти воспоминания связаны как с классическими условно-рефлекторными ассоциациями, так и с инструментальными воспоминаниями, лежащими в основе поискового поведения.

Ещё полвека назад было принято считать, что воспоминания подвергаются единому процессу консолидации, который преобразует краткосрочную память в долгосрочную, после чего воспоминания становятся постоянными и относительно устойчивыми.

Окончание следует...

В процессе повторных употреблений ПАВ, по мере постепенного усиления автоматизированной реакции, связанной с побуждениями, происходит соответствующее ослабление неавтоматизированных связанных с самоконтролем процессов, направленных на подавление импульсов.

В теории систему рассматривают как двухуровневую, имеющую имплицитные и эксплицитные механизмы функционирования.

Имплицитная (неявная) когнитивная система, основанная на обучении и памяти, включает

(1) автоматизированные процессы и

(2) процессы, управляемые

стимулами.

Эксплицитная система подразделяется на

(1) метапознание (самосознание и рефлексивное мышление), которое определяется субъективными процессами, и

(2) исполнительную функцию, представленную умственными процессами, необходимыми для планирования, исполнения и мониторинга целенаправленного поведения.

В основе компульсивного механизма зависимости лежит постепенное усиление связанной с побуждениями и управляемой ключевыми стимулами имплицитной реакции при одновременном подавлении когнитивных процессов, обеспечивающих функцию исполнительного контроля.

Таким образом, автоматизированные процессы нарушают метакогнитивное самосознание, препятствуя рациональному мышлению в отношении последствий употребления ПАВ.

Было установлено, что неадаптивные мотивирующие воспоминания, связывающие ключевые стимулы с аддиктивными реализациями, формируются в процессе множественных подкреплений и сопровождаются аберрантной нейроадаптацией

мезокортиколимбической системы вознаграждения.

Такие воспоминания устойчивы к исчезновению, однако механизмы пластичности памяти, связанные с её реактивацией, открывают возможность модификации устоявшихся (долговременных) воспоминаний.

Сами же эти воспоминания связаны как с классическими условно-рефлекторными ассоциациями, так и с инструментальными воспоминаниями, лежащими в основе поискового поведения.

Ещё полвека назад было принято считать, что воспоминания подвергаются единому процессу консолидации, который преобразует краткосрочную память в долгосрочную, после чего воспоминания становятся постоянными и относительно устойчивыми.

Окончание следует...

Последующие экспериментальные исследования, однако, показали, что консолидированная память может вновь принимать лабильную форму, если спустя некоторое время после её формирования и стабилизации использовать условный раздражитель.

Этот процесс реконсолидации памяти также часто называют её реактивацией, или извлечением (retrieval), а сам условный раздражитель - напоминанием (reminder).

В качестве напоминания могут использоваться также контекст (обстановка) и безусловный раздражитель. При этом определённые фармакологические воздействия после реактивации памяти могут менять или даже упразднять связанные с ней поведенческие реакции.

Окном реконсолидации стали называть ограниченный несколькими часами период лабильности мнестических процессов, в течение которого возможно ослабление влияния извлечённой памяти.

При этом консолидированные

воспоминания могут повторно переходить в состояние временной нестабильности после их реактивации, из которого они должны снова стабилизироваться для сохранения.

Результаты приведённых исследований противоречат архаичным представлениям о том, что память и связанные с ней механизмы пластичности постепенно и необратимо ослабляются со временем.

У людей, злоупотребляющих алкоголем, введение кетамина после актуализации связанных с алкоголем воспоминаний уменьшало подкрепляющие эффекты алкоголя и длительность употребления по сравнению с изолированным введением кетамина.

При этом концентрация кетамина и его метаболитов в крови в период критического «окна реконсолидации» предсказывала положительные изменения только после актуализации алкогольной памяти.

Предполагают, что терапевтические вмешательства, ориентированные на реконсолидацию памяти, являются перспективными стратегиями в отношении психических и поведенческих

расстройств, ассоциированных с неадаптивными воспоминаниями.

После мнестической реактивации последующее поведение может меняться из-за трансперсональных переживаний, встраиваемых в извлечённую трассу памяти.

Такое «переформатирование» усвоенных механизмов зависимого поведения рассматривают в качестве теоретической основы для новых подходов в области наркологического лечения, хотя сама концепция реконсолидации представляется довольно проблематичной для её клинической трансляции из-за множества методологических ограничений.

...Обращаясь к концепции реконсолидации для поведенческого таргетинга, необходимо осознавать, что воспоминания (как целостный психологический концепт) не столько «стираются» вмешательством в процесс реконсолидации, сколько изменяются, так что их эмоциональное/мотивационное воздействие исчезает или снижается, в то время как декларативные свойства памяти остаются неизменными.

...Фактические данные свидетельствуют о том, что общими целями для когнитивно-поведенческих подходов могут быть снижение чувствительности системы вознаграждения и усиление тормозного контроля.

Источник: Зобин М.Л. Некоторые теоретические модели аддиктивного расстройства, используемые для поведенческой трансформации // Неврологический вестник. 2022. Т. LIV. Вып. 3. С. 51-61.

#зависимость

Этот процесс реконсолидации памяти также часто называют её реактивацией, или извлечением (retrieval), а сам условный раздражитель - напоминанием (reminder).

В качестве напоминания могут использоваться также контекст (обстановка) и безусловный раздражитель. При этом определённые фармакологические воздействия после реактивации памяти могут менять или даже упразднять связанные с ней поведенческие реакции.

Окном реконсолидации стали называть ограниченный несколькими часами период лабильности мнестических процессов, в течение которого возможно ослабление влияния извлечённой памяти.

При этом консолидированные

воспоминания могут повторно переходить в состояние временной нестабильности после их реактивации, из которого они должны снова стабилизироваться для сохранения.

Результаты приведённых исследований противоречат архаичным представлениям о том, что память и связанные с ней механизмы пластичности постепенно и необратимо ослабляются со временем.

У людей, злоупотребляющих алкоголем, введение кетамина после актуализации связанных с алкоголем воспоминаний уменьшало подкрепляющие эффекты алкоголя и длительность употребления по сравнению с изолированным введением кетамина.

При этом концентрация кетамина и его метаболитов в крови в период критического «окна реконсолидации» предсказывала положительные изменения только после актуализации алкогольной памяти.

Предполагают, что терапевтические вмешательства, ориентированные на реконсолидацию памяти, являются перспективными стратегиями в отношении психических и поведенческих

расстройств, ассоциированных с неадаптивными воспоминаниями.

После мнестической реактивации последующее поведение может меняться из-за трансперсональных переживаний, встраиваемых в извлечённую трассу памяти.

Такое «переформатирование» усвоенных механизмов зависимого поведения рассматривают в качестве теоретической основы для новых подходов в области наркологического лечения, хотя сама концепция реконсолидации представляется довольно проблематичной для её клинической трансляции из-за множества методологических ограничений.

...Обращаясь к концепции реконсолидации для поведенческого таргетинга, необходимо осознавать, что воспоминания (как целостный психологический концепт) не столько «стираются» вмешательством в процесс реконсолидации, сколько изменяются, так что их эмоциональное/мотивационное воздействие исчезает или снижается, в то время как декларативные свойства памяти остаются неизменными.

...Фактические данные свидетельствуют о том, что общими целями для когнитивно-поведенческих подходов могут быть снижение чувствительности системы вознаграждения и усиление тормозного контроля.

Источник: Зобин М.Л. Некоторые теоретические модели аддиктивного расстройства, используемые для поведенческой трансформации // Неврологический вестник. 2022. Т. LIV. Вып. 3. С. 51-61.

#зависимость

Э. Крепелин в докладе в Гейдельберге 27 ноября 1898 года представил предельно простую дихотомию:

1) шизофренический психоз (Dementia praecox-Gruppe) — это, прежде всего, нарушения мышления,

2) аффективный, или маниакально-депрессивный, психоз (manisch-depressives Irresein) — это, в первую очередь, нарушения аффекта (снижение для депрессии, повышение в случае мании).

Эта дихотомия до настоящего времени лежит в основе современных классификаторов психических расстройств.

#история_психиатрии

#психоз

1) шизофренический психоз (Dementia praecox-Gruppe) — это, прежде всего, нарушения мышления,

2) аффективный, или маниакально-депрессивный, психоз (manisch-depressives Irresein) — это, в первую очередь, нарушения аффекта (снижение для депрессии, повышение в случае мании).

Эта дихотомия до настоящего времени лежит в основе современных классификаторов психических расстройств.

#история_психиатрии

#психоз

Любопытное (и как утверждается крупнейшее (2217 children (mean [SD] age, 9.91 [0.62] years; 1399 [63.1%] female)) исследование по оценке связи между видеоиграми, когнитивными функциями и работой мозга.

Ученые сравнили когнитивные способности детей, которым родители запрещали играть в видеоигры, с детьми, которые напротив, играли в них больше трёх часов в день.

Выяснилось, что дети которые играют в видеоигры по три часа ежедневно, быстрее и лучше справлялись с когнитивными тестами, чем те, кто не играют и демонстрируют большую активность в лобных областях мозга, которые связаны с более сложными когнитивными функциями.

Таким образом игра в видеоигры может ассоциироваться с лучшей производительностью в когнитивных тестах.

Источник:

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/video-gaming-may-be-associated-better-cognitive-performance-children

#исследование

#игра

Ученые сравнили когнитивные способности детей, которым родители запрещали играть в видеоигры, с детьми, которые напротив, играли в них больше трёх часов в день.

Выяснилось, что дети которые играют в видеоигры по три часа ежедневно, быстрее и лучше справлялись с когнитивными тестами, чем те, кто не играют и демонстрируют большую активность в лобных областях мозга, которые связаны с более сложными когнитивными функциями.

Таким образом игра в видеоигры может ассоциироваться с лучшей производительностью в когнитивных тестах.

Источник:

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/video-gaming-may-be-associated-better-cognitive-performance-children

#исследование

#игра

National Institutes of Health (NIH)

Video gaming may be associated with better cognitive performance in children

Additional research necessary to parse potential benefits and harms of video games on the developing brain.