बस्तर टाईगर - चेंदरु .....!

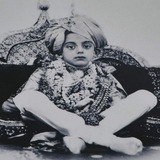

शेर के साथ खेलते हुये इस आदिवासी लड़के की फोटो पर हर किसी की नजर अनायास ही चली जाती है, फोटो देखने के बाद हर किसी के मन में इसे जानने की उत्सुकता रहती है। यह लड़का बस्तर के जंगलों का वह फूल था जिससे हर कोई देखना चाहता था, मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था।

शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत बाल्यकाल में शेरों के साथ खेला करते थे वैसे ही बस्तर का यह लड़का शेरों के साथ खेलता था। इस लड़के का नाम था चेंदरू। चेंदरू द टायगर बाय के नाम से मशहुर चेंदरू पुरी दुनिया के लिये किसी अजुबे से कम नही था। बस्तर मोगली नाम से चर्चित चेंदरू पुरी दुनिया में 60 के दशक में बेहद ही मशहुर था। हर कोई उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता था।

चेंदरू मंडावी नारायणपुर के गढ़ बेंगाल का रहने वाला था। मुरिया जनजाति का यह लड़का बड़ा ही बहादुर था। बचपन में इसके दादा ने जंगल से शेर के शावक को लाकर इसे दे दिया था। चेंदरू ने उसका नाम टेंबू रखा था। इन दोनो की पक्की दोस्ती थी।

दोनो साथ मे ही खाते , घुमते और खेलते थे। इन दोनो की दोस्ती की जानकारी धीरे धीरे पुरी दुनिया में फैल गयी। स्वीडन के ऑस्कर विनर फिल्म डायरेक्टर आर्ने सक्सडॉर्फ चेंदरू पर फिल्म बनाने की सोची और पूरी तैयारी के साथ बस्तर पहुंच गए।

उन्होंने चेंदरू को ही फिल्म के हीरो का रोल दिया और यहां रहकर दो साल में शूटिंग पूरी की। 1957 में फिल्म रिलीज हुई. एन द जंगल सागा जिसे इंग्लिश में दि फ्लूट एंड दि एरो के नाम से जारी किया गया।

फिल्म के रिलीज होने के बाद चेंदरू को भी स्वीडन और बाकी देशों में ले जाया गया। उस दौरान वह महीनों विदेश में रहा।

चेंदरू को आर्ने सक्सडॉर्फ गोद लेना चाहते थे लेकिन उनकी पत्नी एस्ट्रीड से उनका तलाक हो जाने के कारण ऐसा हो नहीं पाया। एस्ट्रीड एक सफल फोटोग्राफर थी फ़िल्म शूटिंग के समय उन्होंने चेंदरू की कई तस्वीरें खीची और एक किताब भी प्रकाशित की चेंदरू द बॉय एंड द टाइगर। उसकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से हुई उन्होंने चेंदरू को पढ़ने के लिये कहा पर चेंदरू के पिता ने उसे वापस बुला लिया।

वहां से वापस लौटकर वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, चकाचौंध ग्लैमर में जीने का आदी हो चुका चेंदरू गांव में गुमसुम सा रहता था। एक समय ऐसा आया कि गुमनामी के दुनिया में पुरी तरह से खो गया था जिसे कुछ पत्रकारों ने पुन 90 के दशक में खोज निकाला। फिल्म में काम करने के बदले उसे दो रूपये की रोजी ही मिलती थी। उसके पास बुढ़ापे में कुछ भी नहीं था, कुछ पुरानी पुस्तके, कुछ खिलौने वगैरह थे जो विदेशियों ने उसे दिये थे, इसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे लोग ले गये।

चेंदरू आखिरी समय में बिल्कुल गुम सुम सा हो गया। गुमनामी में रहते रहते 18 सितंबर 2013 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी स्मृति में रायपुर के जंगल सफारी में चेंदरू की प्रतिमा स्थापित की गई...अभी हाल ही आदरणीय शिव कुमार पाण्डेय सर ने चेन्दरु पर आधारित एक पुस्तक लिखी है. इस पुस्तक के माध्यम बस्तर के इस पहले हालीवुड स्टार के जीवन को चित्रो सहित लिपिबद्ध किया है. इस पुस्तक को आप अमेजन से मंगवा सकते हैं. link कमेन्ट बाक्स मे उपलब्ध है.

आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं.

शेर के साथ खेलते हुये इस आदिवासी लड़के की फोटो पर हर किसी की नजर अनायास ही चली जाती है, फोटो देखने के बाद हर किसी के मन में इसे जानने की उत्सुकता रहती है। यह लड़का बस्तर के जंगलों का वह फूल था जिससे हर कोई देखना चाहता था, मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था।

शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत बाल्यकाल में शेरों के साथ खेला करते थे वैसे ही बस्तर का यह लड़का शेरों के साथ खेलता था। इस लड़के का नाम था चेंदरू। चेंदरू द टायगर बाय के नाम से मशहुर चेंदरू पुरी दुनिया के लिये किसी अजुबे से कम नही था। बस्तर मोगली नाम से चर्चित चेंदरू पुरी दुनिया में 60 के दशक में बेहद ही मशहुर था। हर कोई उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता था।

चेंदरू मंडावी नारायणपुर के गढ़ बेंगाल का रहने वाला था। मुरिया जनजाति का यह लड़का बड़ा ही बहादुर था। बचपन में इसके दादा ने जंगल से शेर के शावक को लाकर इसे दे दिया था। चेंदरू ने उसका नाम टेंबू रखा था। इन दोनो की पक्की दोस्ती थी।

दोनो साथ मे ही खाते , घुमते और खेलते थे। इन दोनो की दोस्ती की जानकारी धीरे धीरे पुरी दुनिया में फैल गयी। स्वीडन के ऑस्कर विनर फिल्म डायरेक्टर आर्ने सक्सडॉर्फ चेंदरू पर फिल्म बनाने की सोची और पूरी तैयारी के साथ बस्तर पहुंच गए।

उन्होंने चेंदरू को ही फिल्म के हीरो का रोल दिया और यहां रहकर दो साल में शूटिंग पूरी की। 1957 में फिल्म रिलीज हुई. एन द जंगल सागा जिसे इंग्लिश में दि फ्लूट एंड दि एरो के नाम से जारी किया गया।

फिल्म के रिलीज होने के बाद चेंदरू को भी स्वीडन और बाकी देशों में ले जाया गया। उस दौरान वह महीनों विदेश में रहा।

चेंदरू को आर्ने सक्सडॉर्फ गोद लेना चाहते थे लेकिन उनकी पत्नी एस्ट्रीड से उनका तलाक हो जाने के कारण ऐसा हो नहीं पाया। एस्ट्रीड एक सफल फोटोग्राफर थी फ़िल्म शूटिंग के समय उन्होंने चेंदरू की कई तस्वीरें खीची और एक किताब भी प्रकाशित की चेंदरू द बॉय एंड द टाइगर। उसकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से हुई उन्होंने चेंदरू को पढ़ने के लिये कहा पर चेंदरू के पिता ने उसे वापस बुला लिया।

वहां से वापस लौटकर वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, चकाचौंध ग्लैमर में जीने का आदी हो चुका चेंदरू गांव में गुमसुम सा रहता था। एक समय ऐसा आया कि गुमनामी के दुनिया में पुरी तरह से खो गया था जिसे कुछ पत्रकारों ने पुन 90 के दशक में खोज निकाला। फिल्म में काम करने के बदले उसे दो रूपये की रोजी ही मिलती थी। उसके पास बुढ़ापे में कुछ भी नहीं था, कुछ पुरानी पुस्तके, कुछ खिलौने वगैरह थे जो विदेशियों ने उसे दिये थे, इसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे लोग ले गये।

चेंदरू आखिरी समय में बिल्कुल गुम सुम सा हो गया। गुमनामी में रहते रहते 18 सितंबर 2013 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी स्मृति में रायपुर के जंगल सफारी में चेंदरू की प्रतिमा स्थापित की गई...अभी हाल ही आदरणीय शिव कुमार पाण्डेय सर ने चेन्दरु पर आधारित एक पुस्तक लिखी है. इस पुस्तक के माध्यम बस्तर के इस पहले हालीवुड स्टार के जीवन को चित्रो सहित लिपिबद्ध किया है. इस पुस्तक को आप अमेजन से मंगवा सकते हैं. link कमेन्ट बाक्स मे उपलब्ध है.

आप हमे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं.

जहां हुई जान सस्ती और इज्जत महंगी

#आज_हल्दीघाटी_समर_स्मरण_दिवस

•श्रीकृष्ण "जुगनू" / रक्तताल से

🚩🐎🔥

18 जून, 1576 ई., यह वह तारीख है जिस दिन मेवाड़ की हल्दीघाटी में मेवाड़ और मुगल सेनाओं के बीच रण रचा गया। एक ताकत समूचे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में भींच लेने को आतुर थी तो दूसरी ताकत उन हथेलियों की लकीरों को ही मिटा देने का संकल्प कर अरावली के पहाड़ों में अपना वर्चस्व काबिज करने का ज्वार जगाए हुई थी। स्वात्रंत्र्यचेता महाराणा प्रताप और शहंशाह अकबर की सेनाएं आमने-सामने थी। शहंशाह की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह कच्छवाहा कर रहे थे तो मेवाड़ की सेना का नायकत्व हकीम खां सूर के कंधों पर था।

महाराणा प्रताप स्वयं इसमें शामिल थे। साथ में थे हमशक्ल, हमउम्र झाला मानसिंह, डोडिया सामंत भीमसिंह, रामदास राठौड़, भामाशाह आदि। सारे के सारे सैनिक युवा थे और उनसे ज्यादा दल-बल में थे, झाड़ाेल-खेरवाड़ा, भोमट के वनवासी। मेवाड़ की ओर से सेना के रूप में उनकी यह खास भागीदारी थी। उनके पास मैदान में लड़ने का कौशल नहीं था मगर पहाडि़यों में वार करने की दक्षता उनके खून में थी। उनका नेतृत्व पानरवा के सरदार पूंजा ने किया था।

महाराणा प्रताप की ओर से लड़कर शहंशाह को छकाने का ज्वार और जज्बा लेकर ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर भी अपने पुत्रों और सैनिकों सहित मेवाड़ में आ पहुंचे थे। रामशाह अकेला इस सेना में सबसे बुजुर्ग था। उसका ही परामर्श था कि मुकाबला मांडल के पास खुले में न हो बल्कि पहाडि़यों में हो। मुगल सेना को तत्कालीन राजधानी गोगुंदा की ओर बढ़ने का आदेश था मगर मोलेला गांव से आगे बढ़ते ही मान सरोवर के दर्रे में दूत की तरह निगाह गाड़े भील सरदारों को सब मालूम हो गया था। वे चप्पे-चप्पे पर तैनात थे।

सैयद हशीम की बागडोर में आगे बढ़ती मुगल सेना को मुगालते में रखकर व्याल-व्यूह रचा गया था। यह योजना रामशाह तोमर की थी। दो घड़ी दिन चढ़ते-चढ़ते बलीचा गांव से पहले ही पथराव होना शुरू हुआ तो घुड़सवारों के पांव एक बार तो जमे मगर पलक झपकते ही उखड़ गए। कारण, पहाड़ों के पीछे कितनी सेना होगी, यह सोचकर भय लग रहा था। रामशाह तोमर ने अपने तीन बेटों के साथ मुगल सेना की बायीं ओर से हरावल पर हमला किया तो भामाशाह ने भी मोर्चा संभाला। सीकरी के शहजादे, लूणकरण के सैनिक दल, शेखजादा व काजी खां की टुकडि़यों में अफरा तफरी मच गई।

भागती सेना को मेवाड़ी सैनिकाें ने पहाड़ों की घाटियों में दौड़ाया। खमनोर गांव के पास ही एक पहाड़ी के ढालू में छोटे से मैदान में सेना आमने-सामने हुई। यह मुकाबला इतना जोरदार था कि अबुल फज़ल को लिखना पड़ा कि वहां जान सस्ती और इज्जत महंगी हो गई।

बदायूनी के अल्फाज़ थे कि 'यहां रामशाह तोमर ने जिस तरह अपना जज्बा दिखाया, उसको लिख पाना उसकी कलम के बस की बात नहीं है।' रामशाह की नसें जरूर सठिया गई थी मगर उनमें जो खून उबल रहा था वह जवान खून से भी ज्यादा जवान था। उसके भाले और तलवार ने खोपडि़यां ही नहीं उड़ाई, कूद-कूद कर कहर बरपा रहे घोड़ों की आगे की टांगे तक काट-काटकर जमींदोज कर दी और सवारों को पूरा बेंध डाला। उनके पुत्र शालिवाहन आदि भी पीछे कहां थे। तोमरों का तेज लिए खून उबल-उबल कर तलवारों को धारदार करता जाता था।

जगन्नाथ कछावा और बलिष्ठ पठान बहलोल खां की नज़रें उन पर बुरी लगी। तीन पुत्रों सहित रामशाह का सिर उड़ाते हुए वे महाराणा प्रताप पर टूटे। मगर, प्रताप की आंखें उछलते हुए खून देखकर पलक झपकना भूल गई थी। नसों ने भुजाओं को आज़ाद ही कर दिया, चाहे जहां तक जाए।

प्रताप ने उस पठान पर जो वार किया, तो सैनिकों के छक्के छूट गए। प्रताप की बिजली-सी चमकी तलवार ने जिरह बख्तर पहने बहलाेल को उसके घोड़े सहित दो भागों में चीर दिया था। दूसरे ही क्षण चेतक घोड़े काे उछालकर गजारोही मानसिंह पर भाले से प्रहार किया लेकिन वह हौदे में छिपकर बच गया। हाथी भी बिना महावत का हो गया मगर उस हाथी की सूंड में बंधी तलवार के कारण चेतक का पांव जख्मी हो गया।

मानसिंह को न पाकर प्रताप को रण से निकल जाने का आग्रह झाला मानसिंह ने किया और चामर-छत्र जैसी पहचान लेकर सेना का मनोबल बनाए रखने की चिंता में अपनी जान ही दे दी। झाला का यह बलिदान शासक के हिस्से की मौत को हाथो हाथ अपने नाम लिखवाने जैसा कालजयी काम था।

दोपहर बाद की खोपड़ी खोल देने वाली गरमी और उस पर बदन नीचोड़ देने वाली उमस। तुमुल घोष और हाथियों की लड़ाई। इंसानी खून ने मैदान को लाल कर दिया, उस पर हुई बारिश ने पूरे ही रणांगन को रक्तताल कर दिया। तेज बारिश में कौन ठहर पाता। मेवाड़ी सेना ने बलीचा, संगरूण, भूताला, गोगुंदा और कोल्यारी का रास्ता लिया और पहाड़ी रास्तों से अनजान मुगल सेना ने पेड़ों की छांव तलाशी।

यह मालूम ही नहीं हो पाया कि लड़ाई में क्या पाया ? न तंबू लूटे न ही किले के कोट कंगूरे तोड़े। युद्ध में

#आज_हल्दीघाटी_समर_स्मरण_दिवस

•श्रीकृष्ण "जुगनू" / रक्तताल से

🚩🐎🔥

18 जून, 1576 ई., यह वह तारीख है जिस दिन मेवाड़ की हल्दीघाटी में मेवाड़ और मुगल सेनाओं के बीच रण रचा गया। एक ताकत समूचे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में भींच लेने को आतुर थी तो दूसरी ताकत उन हथेलियों की लकीरों को ही मिटा देने का संकल्प कर अरावली के पहाड़ों में अपना वर्चस्व काबिज करने का ज्वार जगाए हुई थी। स्वात्रंत्र्यचेता महाराणा प्रताप और शहंशाह अकबर की सेनाएं आमने-सामने थी। शहंशाह की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह कच्छवाहा कर रहे थे तो मेवाड़ की सेना का नायकत्व हकीम खां सूर के कंधों पर था।

महाराणा प्रताप स्वयं इसमें शामिल थे। साथ में थे हमशक्ल, हमउम्र झाला मानसिंह, डोडिया सामंत भीमसिंह, रामदास राठौड़, भामाशाह आदि। सारे के सारे सैनिक युवा थे और उनसे ज्यादा दल-बल में थे, झाड़ाेल-खेरवाड़ा, भोमट के वनवासी। मेवाड़ की ओर से सेना के रूप में उनकी यह खास भागीदारी थी। उनके पास मैदान में लड़ने का कौशल नहीं था मगर पहाडि़यों में वार करने की दक्षता उनके खून में थी। उनका नेतृत्व पानरवा के सरदार पूंजा ने किया था।

महाराणा प्रताप की ओर से लड़कर शहंशाह को छकाने का ज्वार और जज्बा लेकर ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर भी अपने पुत्रों और सैनिकों सहित मेवाड़ में आ पहुंचे थे। रामशाह अकेला इस सेना में सबसे बुजुर्ग था। उसका ही परामर्श था कि मुकाबला मांडल के पास खुले में न हो बल्कि पहाडि़यों में हो। मुगल सेना को तत्कालीन राजधानी गोगुंदा की ओर बढ़ने का आदेश था मगर मोलेला गांव से आगे बढ़ते ही मान सरोवर के दर्रे में दूत की तरह निगाह गाड़े भील सरदारों को सब मालूम हो गया था। वे चप्पे-चप्पे पर तैनात थे।

सैयद हशीम की बागडोर में आगे बढ़ती मुगल सेना को मुगालते में रखकर व्याल-व्यूह रचा गया था। यह योजना रामशाह तोमर की थी। दो घड़ी दिन चढ़ते-चढ़ते बलीचा गांव से पहले ही पथराव होना शुरू हुआ तो घुड़सवारों के पांव एक बार तो जमे मगर पलक झपकते ही उखड़ गए। कारण, पहाड़ों के पीछे कितनी सेना होगी, यह सोचकर भय लग रहा था। रामशाह तोमर ने अपने तीन बेटों के साथ मुगल सेना की बायीं ओर से हरावल पर हमला किया तो भामाशाह ने भी मोर्चा संभाला। सीकरी के शहजादे, लूणकरण के सैनिक दल, शेखजादा व काजी खां की टुकडि़यों में अफरा तफरी मच गई।

भागती सेना को मेवाड़ी सैनिकाें ने पहाड़ों की घाटियों में दौड़ाया। खमनोर गांव के पास ही एक पहाड़ी के ढालू में छोटे से मैदान में सेना आमने-सामने हुई। यह मुकाबला इतना जोरदार था कि अबुल फज़ल को लिखना पड़ा कि वहां जान सस्ती और इज्जत महंगी हो गई।

बदायूनी के अल्फाज़ थे कि 'यहां रामशाह तोमर ने जिस तरह अपना जज्बा दिखाया, उसको लिख पाना उसकी कलम के बस की बात नहीं है।' रामशाह की नसें जरूर सठिया गई थी मगर उनमें जो खून उबल रहा था वह जवान खून से भी ज्यादा जवान था। उसके भाले और तलवार ने खोपडि़यां ही नहीं उड़ाई, कूद-कूद कर कहर बरपा रहे घोड़ों की आगे की टांगे तक काट-काटकर जमींदोज कर दी और सवारों को पूरा बेंध डाला। उनके पुत्र शालिवाहन आदि भी पीछे कहां थे। तोमरों का तेज लिए खून उबल-उबल कर तलवारों को धारदार करता जाता था।

जगन्नाथ कछावा और बलिष्ठ पठान बहलोल खां की नज़रें उन पर बुरी लगी। तीन पुत्रों सहित रामशाह का सिर उड़ाते हुए वे महाराणा प्रताप पर टूटे। मगर, प्रताप की आंखें उछलते हुए खून देखकर पलक झपकना भूल गई थी। नसों ने भुजाओं को आज़ाद ही कर दिया, चाहे जहां तक जाए।

प्रताप ने उस पठान पर जो वार किया, तो सैनिकों के छक्के छूट गए। प्रताप की बिजली-सी चमकी तलवार ने जिरह बख्तर पहने बहलाेल को उसके घोड़े सहित दो भागों में चीर दिया था। दूसरे ही क्षण चेतक घोड़े काे उछालकर गजारोही मानसिंह पर भाले से प्रहार किया लेकिन वह हौदे में छिपकर बच गया। हाथी भी बिना महावत का हो गया मगर उस हाथी की सूंड में बंधी तलवार के कारण चेतक का पांव जख्मी हो गया।

मानसिंह को न पाकर प्रताप को रण से निकल जाने का आग्रह झाला मानसिंह ने किया और चामर-छत्र जैसी पहचान लेकर सेना का मनोबल बनाए रखने की चिंता में अपनी जान ही दे दी। झाला का यह बलिदान शासक के हिस्से की मौत को हाथो हाथ अपने नाम लिखवाने जैसा कालजयी काम था।

दोपहर बाद की खोपड़ी खोल देने वाली गरमी और उस पर बदन नीचोड़ देने वाली उमस। तुमुल घोष और हाथियों की लड़ाई। इंसानी खून ने मैदान को लाल कर दिया, उस पर हुई बारिश ने पूरे ही रणांगन को रक्तताल कर दिया। तेज बारिश में कौन ठहर पाता। मेवाड़ी सेना ने बलीचा, संगरूण, भूताला, गोगुंदा और कोल्यारी का रास्ता लिया और पहाड़ी रास्तों से अनजान मुगल सेना ने पेड़ों की छांव तलाशी।

यह मालूम ही नहीं हो पाया कि लड़ाई में क्या पाया ? न तंबू लूटे न ही किले के कोट कंगूरे तोड़े। युद्ध में

न असला मिला न ही माल-असबाब। अकबर इसीलिए मानसिंह से खफा हो गया और उसे ड्योढ़ी पर आने से ही मना कर दिया। क्योंकि, उसे हर हाल में राणा कीका (प्रताप) चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। ( सन्दर्भ : महाराणा प्रताप का युग : डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू')

----------------------------------------

हल्दीघाटी रणांगन में आज झाला मानसिंह और रामशाह तोमर व उनके पुत्रों की छतरियां दिखाई देती हैं, महाराणा प्रताप के पौत्र महाराणा करणसिंह को इनके निर्माण का श्रेय है। इनका निर्माण एक मेवाड़भक्त मुस्लिम सलावट ने किया था। इस पर उत्कीर्ण शिलालेख का पाठ मैंने 1986 में पढ़ा और इस प्रकार निर्धारित किया था -

समत 1681 वरषे रना (राणां) करणसींघजी ने कराई छतरी, गलेरक (ग्वालियर) रज (राजा) की रजरभस (राजा रामशाह) बेटो सलवहण (शालिवाहन) ज (जी) री। सीलवट जत बतालीम ने कम (कमठाणो) कीधो।

🚩

----------------------------------------

हल्दीघाटी रणांगन में आज झाला मानसिंह और रामशाह तोमर व उनके पुत्रों की छतरियां दिखाई देती हैं, महाराणा प्रताप के पौत्र महाराणा करणसिंह को इनके निर्माण का श्रेय है। इनका निर्माण एक मेवाड़भक्त मुस्लिम सलावट ने किया था। इस पर उत्कीर्ण शिलालेख का पाठ मैंने 1986 में पढ़ा और इस प्रकार निर्धारित किया था -

समत 1681 वरषे रना (राणां) करणसींघजी ने कराई छतरी, गलेरक (ग्वालियर) रज (राजा) की रजरभस (राजा रामशाह) बेटो सलवहण (शालिवाहन) ज (जी) री। सीलवट जत बतालीम ने कम (कमठाणो) कीधो।

🚩

बस्तर की सबसे महंगी सब्जी - बोड़ा.....!

मानसून आते ही उमस और बादल की गर्जनाओं के साथ ही बस्तर में लोगो के चेहरों पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। इस विशेष तरह की खुशी का कारण है एक सब्जी। यह सब्जी है बोड़ा की। बोड़ा को खाने के लिये लोग साल भर इंतजार करते है। बोड़ा से बोड़ा प्रेमी को खाने की खुशी और बेचने वाले को पैसे की खुशी मिल जाती है।

बोड़ा धरती से निकलने वाले जंगली खादय है। यह बोड़ा साल वृक्षों के नीचे ही निकलता है। जब बादलों की गर्जना होती है, उमस का वातावरण हो जाता है उस समय बोड़ा स्वत: जमीन के अंदर आकार लेता है। स्थानीय ग्रामीण धरती को खोदकर बोड़ा निकालते है। बोड़ा आकार में आलू से लगभग आधा या उससे भी छोटा होता है। रंग इसका भूरा होता है। उपर पतली सी परत एवं अंदर सफेद गुदा भरा होता है। इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट और जायकेदार बनती है.. बस पूछिये मत.. आप उंगलियों को भी चाट जाओगे तो भी मन नहीं भरेगा.

बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। साल के अधिकतर वृक्ष कोंडागांव क्षेत्र में ज्यादा है इसलिये कोंडागांव में बोड़ा की आवक सबसे ज्यादा होती है। बोड़ा खाने वालों के अनुसार बोड़ा दो किस्म का होता है जात बोड़ा और राखड़ी बोड़ा, जिसमें से जात बोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट होता है।

बोड़ा में आवश्यक खनिज लवण एवं कार्बोहाईड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। इसकी सब्जी बेहद ही स्वादिष्ट होती है। बाजार में आते ही लोग इसे खरीदने के लिये टूट पड़ते है। इसकी आवक सिर्फ शुरूआती बरसात तक लगभग एक माह तक ही होती है। इसकी शुरुआती कीमत किसी का भी होश उड़ा देती है। शुरूआती दौर में यह बोड़ा 2000 रू किलो तक बिकता है। बाद में अधिक आवक से इसकी कीमत दौ सौ से तीन सौ रू किलो तक हो जाती है। इसके अधिक महंगे होने के कारण यह है कि इसका उत्पादन सिर्फ़ प्राकृतिक तौर पर ही होता है.

ग्रामीण महिलायें इसे आज भी सोली एवं पायली के पैमाने से बेचती है। एक सोली लगभग 250 ग्राम की होती है वहीं पायली के अलग अलग मान है। एक सोली बोड़ा शुरूआत में 400 रू एवं बाद में 50 रू की दर से मिलता है। यह बस्तर की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है फिर भी इसके स्वाद के कारण लोग बड़े शौक से बोड़ा खरीद कर खाते है। बोड़ा बेचने वालों को जबरदस्त फायदा हो जाता है।

आप भी बोड़ा खरीदिये और मस्त बनाकर खाईये... मुझसे तो बनाकर खिलाने की जिद बिलकुल मत करना.

आप मुझे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं.

मानसून आते ही उमस और बादल की गर्जनाओं के साथ ही बस्तर में लोगो के चेहरों पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। इस विशेष तरह की खुशी का कारण है एक सब्जी। यह सब्जी है बोड़ा की। बोड़ा को खाने के लिये लोग साल भर इंतजार करते है। बोड़ा से बोड़ा प्रेमी को खाने की खुशी और बेचने वाले को पैसे की खुशी मिल जाती है।

बोड़ा धरती से निकलने वाले जंगली खादय है। यह बोड़ा साल वृक्षों के नीचे ही निकलता है। जब बादलों की गर्जना होती है, उमस का वातावरण हो जाता है उस समय बोड़ा स्वत: जमीन के अंदर आकार लेता है। स्थानीय ग्रामीण धरती को खोदकर बोड़ा निकालते है। बोड़ा आकार में आलू से लगभग आधा या उससे भी छोटा होता है। रंग इसका भूरा होता है। उपर पतली सी परत एवं अंदर सफेद गुदा भरा होता है। इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट और जायकेदार बनती है.. बस पूछिये मत.. आप उंगलियों को भी चाट जाओगे तो भी मन नहीं भरेगा.

बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। साल के अधिकतर वृक्ष कोंडागांव क्षेत्र में ज्यादा है इसलिये कोंडागांव में बोड़ा की आवक सबसे ज्यादा होती है। बोड़ा खाने वालों के अनुसार बोड़ा दो किस्म का होता है जात बोड़ा और राखड़ी बोड़ा, जिसमें से जात बोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट होता है।

बोड़ा में आवश्यक खनिज लवण एवं कार्बोहाईड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। इसकी सब्जी बेहद ही स्वादिष्ट होती है। बाजार में आते ही लोग इसे खरीदने के लिये टूट पड़ते है। इसकी आवक सिर्फ शुरूआती बरसात तक लगभग एक माह तक ही होती है। इसकी शुरुआती कीमत किसी का भी होश उड़ा देती है। शुरूआती दौर में यह बोड़ा 2000 रू किलो तक बिकता है। बाद में अधिक आवक से इसकी कीमत दौ सौ से तीन सौ रू किलो तक हो जाती है। इसके अधिक महंगे होने के कारण यह है कि इसका उत्पादन सिर्फ़ प्राकृतिक तौर पर ही होता है.

ग्रामीण महिलायें इसे आज भी सोली एवं पायली के पैमाने से बेचती है। एक सोली लगभग 250 ग्राम की होती है वहीं पायली के अलग अलग मान है। एक सोली बोड़ा शुरूआत में 400 रू एवं बाद में 50 रू की दर से मिलता है। यह बस्तर की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है फिर भी इसके स्वाद के कारण लोग बड़े शौक से बोड़ा खरीद कर खाते है। बोड़ा बेचने वालों को जबरदस्त फायदा हो जाता है।

आप भी बोड़ा खरीदिये और मस्त बनाकर खाईये... मुझसे तो बनाकर खिलाने की जिद बिलकुल मत करना.

आप मुझे instagram मे @bastar_bhushan पर follow कर सकते हैं.

तुपकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी.........! बस्तर में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में प्रतिवर्ष गोंचा त्यौहार बड़े धुमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था के इस महापर्व में आदिवासी जनता भगवान को सलामी देने के लिये जिस उपकरण का उपयोग करती है उसे तुपकी कहते है। गोंचा महापर्व में आकर्षण का सबसे बड़ा केन्द्र तुपकी होती है। विगत छः सौ साल से तुपकी से सलामी देने की परंपरा बस्तर में प्रचलित है।तुपकी बांस से बनी एक खिलौना बंदुक है। तुपकी में पौन हाथ लंबी बांस की एक पतली नली होती है। यह दोनो ओर से खुली होती है। इसका धेरा सवा इंच का होता है। नली में प्रवेश कराने के लिये बांस का ही एक मूंठदार राड होता है। लंबी नली के छेद से गोली राड के द्वारा प्रवेश करायी जाती है। नली का अगला रास्ता पहली गोली से बंद हो जाता है। जब दुसरी गोली राड के धक्के से भीतर जाती है और हवा का दबाव पड़ते ही पहली गोली आवाज के साथ बाहर निकल भागती है। मटर के दाने के आकार का फल इस तुपकी में गोली का काम करता है। इस फल को पेंग कहा जाता है। ये जंगली फल होते है जो मालकागिनी नाम की लता में लगते है। मलकागिनी के फलों को तुपकी में गोली के रूप में उपयोग किया जाता है। ये फल यहां पेंग कहलाते है। पिचकारी चलाने की मुद्रा में निशाना साधकर राहगीरों पर तुपकी चलायी जाती है। बस्तर में भगवान जगन्नाथ के अनसर काल से रथयात्रा तक आम लोग तुपकी चला कर भगवान के प्रति अपनी आस्था एवं प्रसन्नता व्यक्त करते है। तुपकी के बगैर बस्तर के गोंचा पर्व का वर्णन अधुरा है। तुपकी का प्रयोग से भगवान एवं राजा को सलामी दी जाती है। 1408 में बस्तर के राजा पुरूषोत्तम देव के राजत्व काल में बस्तर मे गोंचा महापर्व प्रारंभ किया गया था। गोंचा में तुपकी चलाने की प्रथा पहले सिर्फ कोरापुट में विद्यमान थी बाद में यह बस्तर में भी प्रारंभ हो गई। भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा उत्सव में तुपकी चलाने की यह रस्म सिर्फ बस्तर में ही प्रचलित है। आजकल तुपकी को विभिन्न फुलो एवं रंगीन कागजो से भी सजाया जाता है। आजकल छोटी से लेकर बड़े आकार की तुपकी भी बनायी जाती है।

भारत: स्वर्ण इतिहास

--------------------------

-भारत में स्वर्ण की प्रथम ऐतिहासिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में हुई ।

-सिन्धुकालीन स्रोतों के अध्ययन से यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज सोने से परिचित था। इस काल में स्वर्ण दक्षिण से आयातित था क्योंकि खुदाई से पर्याप्त सोने में चांदी की मिलावट की मात्रा उतनी ही है जितनी दक्षिण स्थित कोलार की खान से पर्याप्त सोने में ।

-ऋग्वेद में स्वर्ण के लिए ' हिरण्य ' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

-उत्तर - वैदिककाल में साफ तौर से स्वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ।

इस धातु के लिए शतपथ ब्राह्मण में स्वर्ण एवं हिरण्य के अलावा चन्द्र एवं हरित शब्द भी मिलता है ।

-शतपथ ब्राह्मण में हिरण्य की उत्पत्ति अग्नि तथा जल से बताई गई है । चाँदी मिश्रित स्वर्ण को जिसमें चाँदी की मात्रा अधिक होती है , रजत कहा जाता है ।

-अथर्ववेद में ' दाक्षायणी हिरण्य ' रसायन का विवरण मिलता है जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता था । दाक्षायण उस काल के प्रख्यात धातुकर्मी थे । उनके द्वारा विशेष संस्कार द्वारा स्वर्ण तैयार करने पर इस स्वर्ण को दाक्षायणी हिरण्य कहा गया है । दाक्षायणी हिरण्य साधारण स्वर्ण से उन्नत , विशेष औषधीय गुण वाला होता था । शतपथब्राह्मण में इसी से स्वर्ण को ' अमुतमायुर्हिरण्यम् ' कहा गया था ।

-कठोपनिषद् व छांदोग्योपनिषद् में हिरण्य का उल्लेख विविध स्थलों पर हुआ है । यमराज ने नचिकेता से अन्य सुख - सुविधाओं एवं सम्पदाओं का प्रलोभन देते समय स्वर्ण देने की बात भी कही थी ।

- मनुस्मृति , अन्य स्मृतियों तथा गृह्यसूत्रों में प्रसूत बालक के जातकर्म संस्कार में शहद के साथ स्वर्णभस्म चटाने की समृद्ध व स्वस्थ परम्परा की ' स्वर्ण - मधुप्राशन ' के नाम से प्रतिष्ठा मिलती है ।

-स्वर्ण के शोधन , मारण एवं स्वर्ण - भस्म बनाने और मनुष्य के शरीर पर उसके गुणकारी प्रभाव का विस्तार से विवरण भारतीय रसायन तथा आयुर्वेद ग्रन्थों में मिलता है ।

भारत में वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के साहित्य में स्वर्ण का सम्प्रसार रहा है।

- मौर्यकाल में विभिन्न स्रोतों से निकाले गए स्वर्ण को अलग - अलग नामों से जाना जाता था । कौटिल्य कृत अर्थशास्र के अनुसार - खान से निकाले गए सोने को 'हाटक ', वेणु पर्वत से निकले सोने को' वैणव ', जाम्बूनदी से उत्पन्न सोने को' जांबूनद' , शतकुम्भ पवर्त से उत्पन्न' शतकुम्भ' तथा स्वर्णभूमि में उत्पन्न ' शृगिशुतिभ्ज ' कहा जाता था।

- चर्माकार , हेम , जातरूप , कथधौत , कनक , स्वर्ण आदि शब्दों की चर्चा 'ह्मकुट्टनीमत 'में है ।

-जैन स्रोत पउमचरिउ में स्वर्ण के लिए सुवर्णा , हेम , कंचन , निश्वंत , कण्य आदि शब्द आते हैं ।

-कुषाण काल में सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया गया था-चर्माकार , हाटक , हेम , हिरण्य , कांचन , मर्हाया ,

कनक , तपनीय , रूक्म , तथा स्वर्ण ( बुद्धचरित )।

-बौद्ध स्रोत ललितविस्तार में स्वर्ण के लिए कनक, हेमजाल आदि की चर्चा की गई है ।

-अमरकोश में सोना के लिए 18 शब्द कहे गए ; कनकम् , हिरण्यम् , हेम , हाटकम् , जपनियम् , शातकुम्भय , गणमेयम् , भर्म , कुखरम् , चामिरकम् . जातरूपकम् , महारजन्तम् , कंचनम् , रूक्कम् , कतिस्वरभ , जांबूनदम् , अष्टपदे ;

और स्वर्णम् ।

- अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सोना को जातरूप कहा गया है ।

-रूकभवती शब्द स्वर्ण के लिए भी पाया गया है जिसे धारण करनेवाले स्त्री - पुरुष अनजाने में सुरक्षित होते थे ।

-15 वीं सदी में स्वर्ण और सोना शब्द तो मिलते ही हैं साथ ही फ़ारसी एवं उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल किए जाने लगे । बाबरकालीन पुस्तक जवाहीरनामा में अरबी शब्द ' जहब ' का अर्थ सोना बताया गया है , इस धातु को ज़र एवं तेला भी कहते थे ।

-----------

-- समुद्रगुप्त स्वर्ण मु्द्रा

--------------------------

-भारत में स्वर्ण की प्रथम ऐतिहासिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में हुई ।

-सिन्धुकालीन स्रोतों के अध्ययन से यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज सोने से परिचित था। इस काल में स्वर्ण दक्षिण से आयातित था क्योंकि खुदाई से पर्याप्त सोने में चांदी की मिलावट की मात्रा उतनी ही है जितनी दक्षिण स्थित कोलार की खान से पर्याप्त सोने में ।

-ऋग्वेद में स्वर्ण के लिए ' हिरण्य ' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

-उत्तर - वैदिककाल में साफ तौर से स्वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ।

इस धातु के लिए शतपथ ब्राह्मण में स्वर्ण एवं हिरण्य के अलावा चन्द्र एवं हरित शब्द भी मिलता है ।

-शतपथ ब्राह्मण में हिरण्य की उत्पत्ति अग्नि तथा जल से बताई गई है । चाँदी मिश्रित स्वर्ण को जिसमें चाँदी की मात्रा अधिक होती है , रजत कहा जाता है ।

-अथर्ववेद में ' दाक्षायणी हिरण्य ' रसायन का विवरण मिलता है जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता था । दाक्षायण उस काल के प्रख्यात धातुकर्मी थे । उनके द्वारा विशेष संस्कार द्वारा स्वर्ण तैयार करने पर इस स्वर्ण को दाक्षायणी हिरण्य कहा गया है । दाक्षायणी हिरण्य साधारण स्वर्ण से उन्नत , विशेष औषधीय गुण वाला होता था । शतपथब्राह्मण में इसी से स्वर्ण को ' अमुतमायुर्हिरण्यम् ' कहा गया था ।

-कठोपनिषद् व छांदोग्योपनिषद् में हिरण्य का उल्लेख विविध स्थलों पर हुआ है । यमराज ने नचिकेता से अन्य सुख - सुविधाओं एवं सम्पदाओं का प्रलोभन देते समय स्वर्ण देने की बात भी कही थी ।

- मनुस्मृति , अन्य स्मृतियों तथा गृह्यसूत्रों में प्रसूत बालक के जातकर्म संस्कार में शहद के साथ स्वर्णभस्म चटाने की समृद्ध व स्वस्थ परम्परा की ' स्वर्ण - मधुप्राशन ' के नाम से प्रतिष्ठा मिलती है ।

-स्वर्ण के शोधन , मारण एवं स्वर्ण - भस्म बनाने और मनुष्य के शरीर पर उसके गुणकारी प्रभाव का विस्तार से विवरण भारतीय रसायन तथा आयुर्वेद ग्रन्थों में मिलता है ।

भारत में वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के साहित्य में स्वर्ण का सम्प्रसार रहा है।

- मौर्यकाल में विभिन्न स्रोतों से निकाले गए स्वर्ण को अलग - अलग नामों से जाना जाता था । कौटिल्य कृत अर्थशास्र के अनुसार - खान से निकाले गए सोने को 'हाटक ', वेणु पर्वत से निकले सोने को' वैणव ', जाम्बूनदी से उत्पन्न सोने को' जांबूनद' , शतकुम्भ पवर्त से उत्पन्न' शतकुम्भ' तथा स्वर्णभूमि में उत्पन्न ' शृगिशुतिभ्ज ' कहा जाता था।

- चर्माकार , हेम , जातरूप , कथधौत , कनक , स्वर्ण आदि शब्दों की चर्चा 'ह्मकुट्टनीमत 'में है ।

-जैन स्रोत पउमचरिउ में स्वर्ण के लिए सुवर्णा , हेम , कंचन , निश्वंत , कण्य आदि शब्द आते हैं ।

-कुषाण काल में सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया गया था-चर्माकार , हाटक , हेम , हिरण्य , कांचन , मर्हाया ,

कनक , तपनीय , रूक्म , तथा स्वर्ण ( बुद्धचरित )।

-बौद्ध स्रोत ललितविस्तार में स्वर्ण के लिए कनक, हेमजाल आदि की चर्चा की गई है ।

-अमरकोश में सोना के लिए 18 शब्द कहे गए ; कनकम् , हिरण्यम् , हेम , हाटकम् , जपनियम् , शातकुम्भय , गणमेयम् , भर्म , कुखरम् , चामिरकम् . जातरूपकम् , महारजन्तम् , कंचनम् , रूक्कम् , कतिस्वरभ , जांबूनदम् , अष्टपदे ;

और स्वर्णम् ।

- अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सोना को जातरूप कहा गया है ।

-रूकभवती शब्द स्वर्ण के लिए भी पाया गया है जिसे धारण करनेवाले स्त्री - पुरुष अनजाने में सुरक्षित होते थे ।

-15 वीं सदी में स्वर्ण और सोना शब्द तो मिलते ही हैं साथ ही फ़ारसी एवं उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल किए जाने लगे । बाबरकालीन पुस्तक जवाहीरनामा में अरबी शब्द ' जहब ' का अर्थ सोना बताया गया है , इस धातु को ज़र एवं तेला भी कहते थे ।

-----------

-- समुद्रगुप्त स्वर्ण मु्द्रा

गोन्चा - बस्तर की रथयात्रा.....!

उत्कल देश मे विराजित भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पुरे देश मे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाई जाती है. गली गली मे जगन्नाथ भगवान के रथ खींचने की होड़ मची रहती है. आषाढ़ मास में हल्की फ़ुहारो के साथ जय जगन्नाथ जयकारा गुंजता रह्ता है.

नवांकुर धान की हरितिमा लिये माशुनि देश के वनो में सुन्दर रथो पर सवार भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है.

जहाँ सारा विश्व रथयात्रा के नाम से यह उत्सव मनाता है वही भ्रमरकोट का बस्तर इसे गोन्चा नाम का अनोखा सम्बोधन देता है.

रथयात्रा यहाँ गोन्चा पर्व कहलाती है, गोन्चा नाम का सम्बोधन एक ऐतिहासिक संस्मरण का याद दिलाता है. यह संस्मरण बस्तर के चालुक्य नृपति रथपति महाराज पुरुषोत्तम देव के संकल्प को फ़िर से ताजा कर देता है.

वारंगल से पधारे चालुक्य कुल भूषण महाराज अन्नमराज के पौत्र भयराजदेव बस्तर के राजा हुए. भयराजदेव के पुत्र हुए रथपति पुरुषोत्तम. यथा नाम तथा गुण इस बात को सिद्ध करते महाराज पुरुषोत्तम देव 1408 की इस्वी मे चक्रकोट राज्य के राजा बने.

1324 में अन्नमदेव से लेकर सन 47 के प्रवीर तक इन चालुक्य नृपतियो मे पुरुषोत्तम देव का राजत्व काल धार्मिक काल था. सर्वाधिक धार्मिक राजा. इनके धार्मिक सांस्कृतिक कार्यो का जसगान बेह्द लम्बा है.

एक रात्रि पुरुषोत्तम देव को स्वप्न मे जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिये. भगवान की आदेश से पुरुषोत्तम देव दल बल और रसद समेत , उत्कल देश की पदयात्रा पर निकल पड़े. जनश्रुति है कि साष्टाग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज पुरुषोत्तम पुरी पहुँचे.

जिस दिन पुरी पहुँचे उस दिन तिथी थी आषाढ शुक्ल की द्वितीया.पुरी मे रथयात्रा प्रारंभ हो चुकी थी, श्रद्धालु रथ खींचते जा रहे थे परन्तु रथ के पहिये टस से मस भी नहीं हो रहे थे.

महाराज के पहुंचते ही उन काष्ट पहियो मे जान आ गयी और रथ चल पड़े.वहाँ उपस्थित गजपति राजा ने देव पुरुषोत्तम को रथपति की उपाधि से सम्मानित किया.

रथपति के सम्मान से विभूषित महाराज ने बस्तर मे भी रथयात्रा प्रारंभ करवायी. गुन्डिचा से बिगडा शब्द बस्तर मे गोन्चा बन पडा.

बस्तर मे छ: सौ साल पुरानी यह रथयात्रा , गोन्चा पर्व के नाम से बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है.

बस्तर की आखिरी राजधानी जगदलपुर मे , प्रतिवर्ष आषाढ शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक , गोन्चा तिहार मनाया जाता है. बाकी गाँवो मे अपनी सुविधा अनुसार गोन्चा तिहार मनाते है.

आप सभी को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की असीम शुभकामना... इस विपत्ति की घड़ी मे भगवान जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे. जय जगन्नाथ भगवान की.

उत्कल देश मे विराजित भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पुरे देश मे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाई जाती है. गली गली मे जगन्नाथ भगवान के रथ खींचने की होड़ मची रहती है. आषाढ़ मास में हल्की फ़ुहारो के साथ जय जगन्नाथ जयकारा गुंजता रह्ता है.

नवांकुर धान की हरितिमा लिये माशुनि देश के वनो में सुन्दर रथो पर सवार भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है.

जहाँ सारा विश्व रथयात्रा के नाम से यह उत्सव मनाता है वही भ्रमरकोट का बस्तर इसे गोन्चा नाम का अनोखा सम्बोधन देता है.

रथयात्रा यहाँ गोन्चा पर्व कहलाती है, गोन्चा नाम का सम्बोधन एक ऐतिहासिक संस्मरण का याद दिलाता है. यह संस्मरण बस्तर के चालुक्य नृपति रथपति महाराज पुरुषोत्तम देव के संकल्प को फ़िर से ताजा कर देता है.

वारंगल से पधारे चालुक्य कुल भूषण महाराज अन्नमराज के पौत्र भयराजदेव बस्तर के राजा हुए. भयराजदेव के पुत्र हुए रथपति पुरुषोत्तम. यथा नाम तथा गुण इस बात को सिद्ध करते महाराज पुरुषोत्तम देव 1408 की इस्वी मे चक्रकोट राज्य के राजा बने.

1324 में अन्नमदेव से लेकर सन 47 के प्रवीर तक इन चालुक्य नृपतियो मे पुरुषोत्तम देव का राजत्व काल धार्मिक काल था. सर्वाधिक धार्मिक राजा. इनके धार्मिक सांस्कृतिक कार्यो का जसगान बेह्द लम्बा है.

एक रात्रि पुरुषोत्तम देव को स्वप्न मे जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिये. भगवान की आदेश से पुरुषोत्तम देव दल बल और रसद समेत , उत्कल देश की पदयात्रा पर निकल पड़े. जनश्रुति है कि साष्टाग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज पुरुषोत्तम पुरी पहुँचे.

जिस दिन पुरी पहुँचे उस दिन तिथी थी आषाढ शुक्ल की द्वितीया.पुरी मे रथयात्रा प्रारंभ हो चुकी थी, श्रद्धालु रथ खींचते जा रहे थे परन्तु रथ के पहिये टस से मस भी नहीं हो रहे थे.

महाराज के पहुंचते ही उन काष्ट पहियो मे जान आ गयी और रथ चल पड़े.वहाँ उपस्थित गजपति राजा ने देव पुरुषोत्तम को रथपति की उपाधि से सम्मानित किया.

रथपति के सम्मान से विभूषित महाराज ने बस्तर मे भी रथयात्रा प्रारंभ करवायी. गुन्डिचा से बिगडा शब्द बस्तर मे गोन्चा बन पडा.

बस्तर मे छ: सौ साल पुरानी यह रथयात्रा , गोन्चा पर्व के नाम से बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है.

बस्तर की आखिरी राजधानी जगदलपुर मे , प्रतिवर्ष आषाढ शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक , गोन्चा तिहार मनाया जाता है. बाकी गाँवो मे अपनी सुविधा अनुसार गोन्चा तिहार मनाते है.

आप सभी को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की असीम शुभकामना... इस विपत्ति की घड़ी मे भगवान जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे. जय जगन्नाथ भगवान की.

प्रवीर के आन्दोलन और उनकी राजनीतिक हत्या

[25 मार्च पुण्यतिथि पर सादर स्मरण]

-----------

बस्तर के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी थे रियासतकाल के अंतिम महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव जो अपने नाम के साथ उपनाम की तरह “काकतीय” भी जोड़ा करते थे। प्रवीर का जन्म 25.06.1929 को शिलांग में हुआ था। 26.02.1936 को छ: वर्षीय प्रवीर (1936 – 1947 ई.) का औपचारिक राजतिलक हुआ तथा जुलाई 1947 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुए थे। 15.08.1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा 1.01.1948 को बस्तर रियासत का भारतीय संघ में औपचारिक विलय हो गया। यह प्रवीर की कहानी का पटाक्षेप नहीं अपितु शुरुआत थी। यह स्वाभाविक था कि सत्ता छिन जाने तथा महाराजा से प्रजा हो जाने की पीड़ा उनकी वृत्तियों से झांकती रही तथा इसकी खीझ वे एश्वर्य प्रदर्शनों, लोगों में पैसे बाटने जैसे कार्यों से निकालते भी रहे। तथापि उम्र के साथ आती परिपक्वता तथा राजनीति के थपेड़ों ने उन्हें एक संघर्षशील इंसान भी बनाया तथा धीरे धीरे वे अंचल में आदिम समाज के वास्तविक स्वर और प्रतिनिधि बन कर उभरे। प्रवीर की लोकप्रियता और अपनी राजनीति प्रचारित न कर पाने की तत्कालीन राजनीति/व्यवस्था की यह कुण्ठा ही थी जो समय समय पर प्रवीर पर बेरहमी से निकाली जाती रही। 13 जून 1953 को उनकी सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत ले ली गयी।

प्रवीर ने 1955 में "बस्तर जिला आदिवासी किसान मजदूर सेवा संघ" की स्थापना की थी। 1956 में उन्हें पागल घोषित कर राज्य द्वारा उपचार के लिये स्विट्जरलैंड भेजा गया जहाँ आरोप निराधार पाये गये। 1957 में प्रवीर बस्तर जिला काँग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए; आमचुनाव के बाद भारी मतो से विजयी हो कर विधानसभा भी पहुँचे। 1959 को प्रवीर ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मालिक मकबूजा की लूट आधुनिक बस्तर में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक है जिसकी बारीकियों को सबसे पहले उजागर तथा उसका विरोध भी प्रवीर ने ही किया था। महाराजा प्रवीर ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कई पत्र लिखे। मालिक मकबूजा की लूट को वे उजागर करना चाहते थे किंतु परिणाम नहीं निकला। 11 फरवरी 1961 को राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रवीर धनपूँजी गाँव में गिरफ्तार कर लिये गये। इसके तुरंत बाद फरवरी-1961 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत प्रवीर को गिरफ्तार कर नरसिंहपुर जेल ले जाया गया। राष्ट्रपति के आज्ञापत्र के माध्यम से 12.02.1961 को प्रवीर के बस्तर के भूतपूर्व शासक होने की मान्यता समाप्त कर दी गयी। प्रशासन की जिद और प्रवीर पर हो रही ज्यादतियों का परिणाम 31.03.1961 का लौहंडीगुड़ा गोली काण्ड़ था, जहाँ बीस हजार की संख्या में उपस्थित विरोध कर रहे आदिवासियों पर निर्ममता से गोली चलाई गयी थी।फरवरी 1962 को कांकेर तथा बीजापुर को छोड़ पर सम्पूर्ण बस्तर में महाराजा पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे तथा यह तत्कालीन सरकार को प्रवीर का लोकतांत्रिक उत्तर था। अंतत: 30 जुलाई 1963 को प्रवीर की सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त कर दी गयी।

प्रवीर ने अपने समय में बस्तर अंचल के वास्तविक मुद्धो को तथा तत्कालीन सरकार की उन प्रत्येक नीतियों पर स्पष्ट विचार रखते है जिनका सम्बन्ध बस्तर से रहा है। दण्डकारण्य प्रोजेक्ट जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बस्तर मे बसाये जाने के विरुद्ध भी मुखर हुए। 1964 ई. में प्रवीर ने पीपुल्स वेल्फेयर एसोशियेशन की स्थापना की। 12 जनवरी 1965 को प्रवीर ने बस्तर की समस्याओं को ले कर दिल्ली के शांतिवन में अनशन किया था। गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा समस्याओं का निराकरण करने के आश्वासन के बाद ही प्रवीर ने अपना अनशन तोड़ा था। 6 नवम्बर 1965 को आदिवासी महिलाओं द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके विरोध में प्रवीर, विजय भवन में धरने पर बैठ गये। 16 दिसम्बर 1965 को आयुक्त वीरभद्र ने जब उनकी माँगों को माने जाने का आश्वासन दिया तब जा कर यह अनशन टूट सका। 8 फरवरी 1966 को पुन: जबरन लेव्ही वसूलने की समस्या को ले कर प्रवीर द्वारा विजय भवन में अनशन किया गया। सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया था। 12 मार्च 1966 को नारायणपुर इलाके में भुखमरी और इलाज की कमी को ले कर प्रवीर द्वारा पुन: अनशन किया गया। प्रवीर के आन्दोलन व्यवस्था के लिये प्रश्नचिन्ह बने हुए थे जिनका दमन करने के लिये आदिवासी और भूतपूर्व राजा के बीच के बंध को तोड़ना आवश्यक था।

शायद यही सारे करण थे जिसकी पृष्ठभूमि में 25 मार्च 1966 के गोलीकाण्ड की नींव रखी गयी तथा महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव की राजनैतिक हत्या की गयी। उस दिन अनेकों गाँवों के माझी आखेट की स्वीकृति अपने राजा से लेने आये थे, राजमहल में अपार भीड थी। चैत और

[25 मार्च पुण्यतिथि पर सादर स्मरण]

-----------

बस्तर के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी थे रियासतकाल के अंतिम महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव जो अपने नाम के साथ उपनाम की तरह “काकतीय” भी जोड़ा करते थे। प्रवीर का जन्म 25.06.1929 को शिलांग में हुआ था। 26.02.1936 को छ: वर्षीय प्रवीर (1936 – 1947 ई.) का औपचारिक राजतिलक हुआ तथा जुलाई 1947 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुए थे। 15.08.1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा 1.01.1948 को बस्तर रियासत का भारतीय संघ में औपचारिक विलय हो गया। यह प्रवीर की कहानी का पटाक्षेप नहीं अपितु शुरुआत थी। यह स्वाभाविक था कि सत्ता छिन जाने तथा महाराजा से प्रजा हो जाने की पीड़ा उनकी वृत्तियों से झांकती रही तथा इसकी खीझ वे एश्वर्य प्रदर्शनों, लोगों में पैसे बाटने जैसे कार्यों से निकालते भी रहे। तथापि उम्र के साथ आती परिपक्वता तथा राजनीति के थपेड़ों ने उन्हें एक संघर्षशील इंसान भी बनाया तथा धीरे धीरे वे अंचल में आदिम समाज के वास्तविक स्वर और प्रतिनिधि बन कर उभरे। प्रवीर की लोकप्रियता और अपनी राजनीति प्रचारित न कर पाने की तत्कालीन राजनीति/व्यवस्था की यह कुण्ठा ही थी जो समय समय पर प्रवीर पर बेरहमी से निकाली जाती रही। 13 जून 1953 को उनकी सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत ले ली गयी।

प्रवीर ने 1955 में "बस्तर जिला आदिवासी किसान मजदूर सेवा संघ" की स्थापना की थी। 1956 में उन्हें पागल घोषित कर राज्य द्वारा उपचार के लिये स्विट्जरलैंड भेजा गया जहाँ आरोप निराधार पाये गये। 1957 में प्रवीर बस्तर जिला काँग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए; आमचुनाव के बाद भारी मतो से विजयी हो कर विधानसभा भी पहुँचे। 1959 को प्रवीर ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मालिक मकबूजा की लूट आधुनिक बस्तर में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक है जिसकी बारीकियों को सबसे पहले उजागर तथा उसका विरोध भी प्रवीर ने ही किया था। महाराजा प्रवीर ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कई पत्र लिखे। मालिक मकबूजा की लूट को वे उजागर करना चाहते थे किंतु परिणाम नहीं निकला। 11 फरवरी 1961 को राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रवीर धनपूँजी गाँव में गिरफ्तार कर लिये गये। इसके तुरंत बाद फरवरी-1961 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत प्रवीर को गिरफ्तार कर नरसिंहपुर जेल ले जाया गया। राष्ट्रपति के आज्ञापत्र के माध्यम से 12.02.1961 को प्रवीर के बस्तर के भूतपूर्व शासक होने की मान्यता समाप्त कर दी गयी। प्रशासन की जिद और प्रवीर पर हो रही ज्यादतियों का परिणाम 31.03.1961 का लौहंडीगुड़ा गोली काण्ड़ था, जहाँ बीस हजार की संख्या में उपस्थित विरोध कर रहे आदिवासियों पर निर्ममता से गोली चलाई गयी थी।फरवरी 1962 को कांकेर तथा बीजापुर को छोड़ पर सम्पूर्ण बस्तर में महाराजा पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे तथा यह तत्कालीन सरकार को प्रवीर का लोकतांत्रिक उत्तर था। अंतत: 30 जुलाई 1963 को प्रवीर की सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त कर दी गयी।

प्रवीर ने अपने समय में बस्तर अंचल के वास्तविक मुद्धो को तथा तत्कालीन सरकार की उन प्रत्येक नीतियों पर स्पष्ट विचार रखते है जिनका सम्बन्ध बस्तर से रहा है। दण्डकारण्य प्रोजेक्ट जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बस्तर मे बसाये जाने के विरुद्ध भी मुखर हुए। 1964 ई. में प्रवीर ने पीपुल्स वेल्फेयर एसोशियेशन की स्थापना की। 12 जनवरी 1965 को प्रवीर ने बस्तर की समस्याओं को ले कर दिल्ली के शांतिवन में अनशन किया था। गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा समस्याओं का निराकरण करने के आश्वासन के बाद ही प्रवीर ने अपना अनशन तोड़ा था। 6 नवम्बर 1965 को आदिवासी महिलाओं द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके विरोध में प्रवीर, विजय भवन में धरने पर बैठ गये। 16 दिसम्बर 1965 को आयुक्त वीरभद्र ने जब उनकी माँगों को माने जाने का आश्वासन दिया तब जा कर यह अनशन टूट सका। 8 फरवरी 1966 को पुन: जबरन लेव्ही वसूलने की समस्या को ले कर प्रवीर द्वारा विजय भवन में अनशन किया गया। सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया था। 12 मार्च 1966 को नारायणपुर इलाके में भुखमरी और इलाज की कमी को ले कर प्रवीर द्वारा पुन: अनशन किया गया। प्रवीर के आन्दोलन व्यवस्था के लिये प्रश्नचिन्ह बने हुए थे जिनका दमन करने के लिये आदिवासी और भूतपूर्व राजा के बीच के बंध को तोड़ना आवश्यक था।

शायद यही सारे करण थे जिसकी पृष्ठभूमि में 25 मार्च 1966 के गोलीकाण्ड की नींव रखी गयी तथा महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव की राजनैतिक हत्या की गयी। उस दिन अनेकों गाँवों के माझी आखेट की स्वीकृति अपने राजा से लेने आये थे, राजमहल में अपार भीड थी। चैत और

बैसाख महीनों में आदिवासी शिकार के लिये निकलते हैं जिसके लिये राजाज्ञा लेने की परम्परा रही है। यह भी एक कारण था कि भीड़ में धनुष-वाण बहुत बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे थे, यद्यपि वाणों को युद्ध करने के लिये नहीं बनाया गया था। ज्यादातर वाण वो थे जिनसे चिड़ियाँ मारने का काम लिया जाना था। इसी बीच आदिवासियों और पुलिस में एक विचाराधीन कैदी को जेल ले जाते समय झड़प हुई जिसमे एक सूबेदार सरदार अवतार सिंह की मौत हो गयी। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में राजमहल परिसर को घेर लिया; आँसूगैस छोड़ी गयी तथा फिर फायरिंग होने लगी। चूंकि राजमहल परिसर में भारी संख्या में आदिवासी थे अंत: उनकी और से धनुष वाण से इस अनावश्यक हमले का प्रतिरोध किया गया। आदिम वाणों ने बहुत वीरता से देर तक गोलियों को अपने देवता तक पहुँचने से रोके रखा। एक प्रत्यक्षदर्शी अर्दली के अनुसार प्रतिरोध क्षीण हो जाने के पश्चात बहुत से सिपाही राजा के कमरे के भीतर घुस आये थे। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर भाग रहा था उसे गोलियाँ चलने की कई आवाजें सुनाई दीं...वह जान गया था कि उनके महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव मार डाले गये हैं। शाम के साढ़े चार बजे इस आदिवासी ईश्वर का अवसान हो गया था। प्रवीर की मृत्यु के साथ ही राजमहल की चारदीवारी के भीतर चल रहे संघर्ष ने उग्र रूप ले लिया। रात्रि के लगभग 11.30 तक निरंतर संघर्ष जारी रहा और गोली चलाने की आवाजें भी लगातार महल की ओर से आती रहीं थीं। इसके बाद रुक रुक कर गोली चलाये जाने का सिलसिला अलगे दिन की सुबह चार बजे तक जारी रहा। 26.03.1966; सुबह के ग्यारह बजे; जिलाधीश तथा अनेकों पुलिस अधिकारी महल के भीतर प्रविष्ठ हो सके। इसी शाम प्रवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रवीर के आन्दोलन हिंसक नहीं थे किंतु उनकी राजनैतिक हत्या निश्चित ही गाँधी के इस देश का काला अध्याय है।

==========

साभार: राजीव रंजन प्रसाद सर

==========

साभार: राजीव रंजन प्रसाद सर